Изобретатели вечных двигателей – DW – 02.06.2002

Один из “летающих кораблей”

2 июня 2002 г.

В издательстве “Deutscher Taschenbuch Verlag” вышла книга Адама Харта–Дэвиса “Летающий корабль”. Она рассказывает об изобретениях, которые не нашли широкого применения.

https://p.dw.com/p/2MvX

Реклама

Это не только летающий корабль, давший название книге Харта-Дэвиса, но и другие никогда не отрывавшиеся от земли летательные аппараты, подводная лодка, не оправдавшая своего горделивого имени “Resurgam”, что значит “Я всплыву”, и затонувшая во время первых же испытаний, паровые локомобили, аппараты для варки яиц и перелистывания нот, ну, и, конечно же, вечные двигатели.

Кто изобрел паровую машину?

Имена большинства – но не всех – неудачливых изобретателей канули в Лету и остались лишь в архивах патентных бюро, в которых и разыскал их следы автор книги “Летающий корабль”. Так, например, обычно считается, что паровую машину изобрёл

Так, например, обычно считается, что паровую машину изобрёл

Тем не менее, одно из его “изобретений” осталось в истории. Сэйвери придумал единицу мощности – лошадиную силу. Причём он несколько завысил эту силу. 735 с половиной ватт или 745 (в разных странах по-разному определяют величину внесистемной единицы мощности), – на это не способен ни один ломовик.

Тем не менее, одно из его “изобретений” осталось в истории. Сэйвери придумал единицу мощности – лошадиную силу. Причём он несколько завысил эту силу. 735 с половиной ватт или 745 (в разных странах по-разному определяют величину внесистемной единицы мощности), – на это не способен ни один ломовик.

Успеха добиваются не все

Нет ничего удивительного в том, что такие изобретения, как паровая машина или, скажем, телефон, телеграф, радио или видеомагнитофон, создавались разными людьми независимо друг от друга порою в разных странах одновременно, параллельно. Просто приходит время для тех или иных технических новинок, и идеи буквально висят в воздухе. Успеха обычно добивается тот изобретатель, которому удаётся создать более совершенный в техническом отношении действующий аппарат, более приспособленный к промышленному, массовому выпуску, более простой и надёжный в эксплуатации, наконец, более дешёвый. Спорить о приоритетах здесь бессмысленно.

Так, например, полтора десятка изобретателей одновременно работали над созданием пневматической почты. Но первым сумел организовать пересылку телеграмм по трубам “Electric and International Telegraph Company” в Лондоне Лэтимер Кларк (Clark) в 1853 году. Жёсткие патроны, покрытые войлоком, “выстреливались” сжатым воздухом со скоростью 15 метров в секунду. Этот способ общения и сообщения завоевал такую популярность, что общая протяжённость трубопроводов “воздушки” составила в Лондоне к 1885 году 53 километра. В Ливерпуле, Дублине, Манчестере, Бирмингеме, Глазго, во многих крупных городах Европы (Париже, Берлине, Марселе, Мадриде) действовала пневматическая почта. Лишь распространение телефона остановило её победное шествие.

Но первым сумел организовать пересылку телеграмм по трубам “Electric and International Telegraph Company” в Лондоне Лэтимер Кларк (Clark) в 1853 году. Жёсткие патроны, покрытые войлоком, “выстреливались” сжатым воздухом со скоростью 15 метров в секунду. Этот способ общения и сообщения завоевал такую популярность, что общая протяжённость трубопроводов “воздушки” составила в Лондоне к 1885 году 53 километра. В Ливерпуле, Дублине, Манчестере, Бирмингеме, Глазго, во многих крупных городах Европы (Париже, Берлине, Марселе, Мадриде) действовала пневматическая почта. Лишь распространение телефона остановило её победное шествие.

Пневматическое метро в Нью-Йорке…

В Нью-Йорке в 1867 году было даже построено пневматическое метро. Правда, длина демонстрационного участка, который стал экспонатом политехнической выставки, составляла всего тридцать метров, но успехом он пользовался фантастическим. Около 170 тысяч посетителей выставки проехались со скоростью десять километров в час от 14-й улицы до 15-й, а конструктор – Алфред Эли Бич (Beach) – получил золотую медаль.

Бич – весьма интересная фигура. Он был убеждён, что только метро может разгрузить центр Нью–Йорка, который уже тогда страдал от транспортных проблем. Однако в мэрии к этому относились отрицательно. И хотя Бичу всё же удалось вырыть ещё один метротуннель под Бродвеем (на этот раз длиной около ста метров), станции которого были богато украшены фресками и роскошными люстрами, он так и сумел добиться разрешения на строительство новых линий. Крах биржи в 1873 году поставил крест на его честолюбивых планах.

…и нетонущие железные корабли

Одной из самых экстравагантных личностей эпохи промышленной революции был, безусловно, и Джон Уилкинсон (Wilkinson) . Он родился в бедной семье, стал кузнечных дел мастером, потом самым знаменитым в Англии литейщиком, строил доменные печи и чугунолитейные заводы, создал первый высокоточный сверлильный станок для высверливания орудийных и ружейных стволов, а также цилиндров паровых турбин. Именно для Уилкинсона изготовил свою знаменитую паровую машину Джеймс Уатт. Так вот: Уилкинсон был буквально помешан на железе и чугуне. Он считал, что их свойства делают их универсальными материалами. Уилкинсон построил первые корабли из железа, которые, вопреки предостережениям скептиков, не пошли ко дну. По его инициативе был сооружён чугунный мост через реку Северн, ставший одной из главных достопримечательностей Англии.

Так вот: Уилкинсон был буквально помешан на железе и чугуне. Он считал, что их свойства делают их универсальными материалами. Уилкинсон построил первые корабли из железа, которые, вопреки предостережениям скептиков, не пошли ко дну. По его инициативе был сооружён чугунный мост через реку Северн, ставший одной из главных достопримечательностей Англии.

Уилкинсон пожертвовал своему родному городу Линдэйлу церковь, стены которой, и крыша, и кафедра для священника, и даже скамейки были отлиты из чугуна. В довершение ко всему он завещал похоронить себя в чугунном саркофаге, который сам же и отлил на одном из своих заводов. Между прочим, выполнить эту последнюю волю Джона Уилкисона оказалось не так-то просто. Когда он умер, его тело положили в деревянный гроб, но выяснилось, что гроб этот не влезает в заранее приготовленный саркофаг. Тогда решили временно похоронить фабриканта в деревянном гробу – пока не будет отлит новый, более просторный чугунный саркофаг. Когда позже деревянный гроб подняли из могилы и поместили в саркофаг, оказалось, что этот саркофаг, в свою очередь, не влезает в старую могилу, пробитую в скале.

Рождение вечного двигателя…

Впрочем, самыми удивительными изобретателями можно считать, наверное, тех, кто создавал (или, точнее, пытался создать) вечный двигатель.

Первый британский патент на вечный двигатель датируется 1635-м годом. И хотя уже в восьмидесятых годах 17-го века знаменитый физик, астроном и математик, создатель классической механики Исаак Ньютон в своём фундаментальном научном трактате “Математические начала натуральной философии” писал о практической невозможности создания вечного двигателя, а спустя сто лет французская Академия наук официально отказалась рассматривать подобные проекты, но даже в 1903–м году в лондонское патентное бюро ещё было подано около шестисот заявок от изобретателей вечных двигателей. И сейчас Бюро по регистрации изобретений и выдаче патентов США ежегодно получает до ста подобных заявок! Их оформление стоит немалых денег авторам изобретений.

…и его вечная жизнь

Какие только конструкции вечных двигателей не предлагаются! Самокрутящееся колесо, по спицам которого скользят от обода к оси и обратно металлические шары, приводя, таким образом, колесо в движение; ветряная мельница, раздувающая мехи огромного ветродуя, который, в свою очередь, дует на её крылья; испаряющаяся и вновь конденсирующаяся (якобы без каких-либо энергопотерь) вода… Из множества проектов, приведённых в книге Адама Харта-Дэвиса, мне больше всего понравилось изобретение сэра Уильяма Конгрива (Congreve). Британский аристократ, увлекавшийся на досуге наукой, придумал в начале 19-го века забавную конструкцию: своеобразный замкнутый “конвейер” с лентой из губчатого материала и тяжёлой цепью на ней. Губка впитывала воду, цепь выжимала её, поэтому всё должно было бесконечно двигаться. Но почему-то не двигалось. Этот “вечный двигатель”, как и все остальные, не функционировал.

Любопытно, что современники воспринимали сэра Конгрива не слишком серьёзно не потому, что он изобретал “перпетуум мобиле”, а за его упрямые попытки доказать на практике, что сконструированные им ракеты и вообще реактивное оружие можно эффективно использовать в военных целях. Такой глупости настоящие учёные дилетанту Конгриву простить не могли!

Такой глупости настоящие учёные дилетанту Конгриву простить не могли!

Неутомимый дилетант,…

Очень много времени и денег потратил на создание “вечного двигателя” ещё один дилетант – Александр Бейн (Bain), сын небогатого фермера, который разводил овец на северном побережье Шотландии. В школе Александр учился плохо, но не потому, что был ленив или неспособен: он слишком часто витал в облаках. Единственное, чем мальчик увлекался с детства, – часы. И отец, в конце концов, отдал его в учение к часовщику.

В январе 1830-го года Александр Байн прошёл двадцать километров по заснеженной дороге в соседний город – для того, чтобы прослушать лекцию на тему “Свет, терморегуляция и электрическое поле”. То, что он узнал, поразило его настолько, что он серьёзно занялся изучением возможностей, которые давало электричество, и попытками реализовать эти возможности на практике.

Вечный двигатель ему, естественно, создать не удалось, зато сын шотландского овцевода одним из первых в мире сконструировал телеграф, различные навигационные приборы для судовождения, электрический оповещатель пожарной сигнализации и электрические часы. Такие часы он установил на железнодорожных вокзалах в Глазго и Эдинбурге. Они, разумеется, должны были ходить секунда в секунду. Поэтому Бейн соединил их телеграфным проводом: маятник вокзальных часов в Эдинбурге, раскачиваясь, касался пластины, цепь замыкалась и электрический импульс посылался по проводам в Глазго, заставляя синхронно раскачиваться маятник тамошних часов.

Такие часы он установил на железнодорожных вокзалах в Глазго и Эдинбурге. Они, разумеется, должны были ходить секунда в секунду. Поэтому Бейн соединил их телеграфным проводом: маятник вокзальных часов в Эдинбурге, раскачиваясь, касался пластины, цепь замыкалась и электрический импульс посылался по проводам в Глазго, заставляя синхронно раскачиваться маятник тамошних часов.

…который придумал прототип телефакса

Ещё одно изобретение, сделанное неутомимым Бейном, – телефакс: факсимильный аппарат для передачи и приёма изображений. Такие стоят сегодня чуть ли не в каждой конторе. Так вот: оказывается, факс был изобретён не в шестидесятые годы двадцатого века, а в первой половине века девятнадцатого – за тридцать лет до того, как появился телефон. Принцип факсимильного аппарата Бейна был очень прост, но, в общем-то, тот же, что используется и сейчас. В качестве контактной пластины для своих “передающих” вокзальных часов Бейн попробовал (просто для интереса) использовать медную плату с вытравленным на ней изображением. Электрическая игла на маятнике часов “считывала” это изображение точка за точкой: после каждого движения маятника плата чуть-чуть перемещалась. Ну а приёмноё устройство было сконструировано таким образом, что каждый электрический импульс заставлял электрическую иглу оставлять чёрную точку на специальном намагниченном листе, который тоже двигался синхронно с медным оригиналом.

Электрическая игла на маятнике часов “считывала” это изображение точка за точкой: после каждого движения маятника плата чуть-чуть перемещалась. Ну а приёмноё устройство было сконструировано таким образом, что каждый электрический импульс заставлял электрическую иглу оставлять чёрную точку на специальном намагниченном листе, который тоже двигался синхронно с медным оригиналом.

К сожалению, Александр Бейн не нашёл финансистов, которые готовы были бы вложить деньги в усовершенствование и промышленное производство этого аппарата. Несмотря на свои многочисленные патенты, Бейн слишком много истратил на безуспешные попытки создать вечный двигатель и умер в бедности. О его изобретении забыли. Возможно, правда, что время телефакса тогда просто ещё не наступило. И его пришлось снова выдумывать спустя 120 лет.

Идея голограммы родилась десятилетия назад…

Обогнал своё время и физик Деннис (Денеш) Габор (Gabor). Родившийся в Венгрии учёный работал сначала в Германии, потом, после прихода нацистов к власти, эмигрировал в Великобританию, затем в США. Он специализировался на электронной оптике, технике связи, физике плазмы. А в 47-м году придумал, как получить голограмму. Однако никакого развития его теория голографии тогда не получила: без лазера воспроизвести голографически объёмное изображение предмета было невозможно. Но Деннису Габору повезло больше, чем изобретателю телефакса Александру Бейну: ему не пришлось ждать 120 лет. Спустя два десятилетия после теоретического обоснования он смог реализовать принципы своей теории на практике и получил за это Нобелевскую премию по физике.

Он специализировался на электронной оптике, технике связи, физике плазмы. А в 47-м году придумал, как получить голограмму. Однако никакого развития его теория голографии тогда не получила: без лазера воспроизвести голографически объёмное изображение предмета было невозможно. Но Деннису Габору повезло больше, чем изобретателю телефакса Александру Бейну: ему не пришлось ждать 120 лет. Спустя два десятилетия после теоретического обоснования он смог реализовать принципы своей теории на практике и получил за это Нобелевскую премию по физике.

Значит, всё же есть среди героев книги Адама Харта-Дэвиса “Летающий корабль” не только неудачники. И не все изобретения, описанные в ней, обязательно должны вызывать снисходительную усмешку.

Ефим Шуман, НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА

Реклама

Пропустить раздел Топ-тема1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DWНа главную страницу

6 интересных попыток создания вечного двигателя

На протяжении вот уже многих веков учёным, инженерам, исследователям и изобретателям приходит в голову мысль о вечном двигателе. Идея создания устройства, которое сможет вечно вырабатывать больше энергии, чем поглощать, кажется крайне заманчивой. К сожалению, всевозможные измышления в этом направлении неизменно натыкаются на законы термодинамики, а их пока что никому обойти не удалось. Но попыток за всю историю было очень много.

Идея создания устройства, которое сможет вечно вырабатывать больше энергии, чем поглощать, кажется крайне заманчивой. К сожалению, всевозможные измышления в этом направлении неизменно натыкаются на законы термодинамики, а их пока что никому обойти не удалось. Но попыток за всю историю было очень много.

Корнелиус Дреббель

Это был поистине Эйнштейн своего времени (16-17 вв.). Хоть он и щедро использовал алхимические термины, но его познания явно были гораздо шире: среди прочих его изобретений была подводная лодка, которая снабжалась кислородом из перерабатываемой селитры (кислород открыли полвека спустя). Он также изобрёл если не вечный, то долгоиграющий двигатель, приводящий в действие золотые сферические часы. Они точно показывали время и фазу луны. О том, как они работают, не знал никто, но их точно не требовалось заводить. До настоящего времени не сохранилось даже точного рисунка.

Отис Т. Карр

История попыток создания вечного двигателя полна не только образованных и не очень изобретателей, но и откровенных шарлатанов, стремящихся заработать на своих сомнительных проектах. К тому моменту, как Отис Т. Карр решил зарегистрировать свой вечный двигатель в патентном бюро (1959 год), власти США уже запретили выдавать патенты на подобные ненаучные устройства. Поэтому появились «система бесплатной энергии» и «гравитационный двигатель». Он даже построил собственный космический корабль, но внезапно «заболел» прямо перед демонстрацией. Тем не менее этот не помешало ему привлечь инвесторов, а поскольку никто и никуда не полетел, тут же родилась ещё одна теория заговора.

К тому моменту, как Отис Т. Карр решил зарегистрировать свой вечный двигатель в патентном бюро (1959 год), власти США уже запретили выдавать патенты на подобные ненаучные устройства. Поэтому появились «система бесплатной энергии» и «гравитационный двигатель». Он даже построил собственный космический корабль, но внезапно «заболел» прямо перед демонстрацией. Тем не менее этот не помешало ему привлечь инвесторов, а поскольку никто и никуда не полетел, тут же родилась ещё одна теория заговора.

Иоганн Бесслер

Саксонский инженер, алхимик и врач, несмотря на пренебрежительное отношение к этому вопросу, живо интересовался вечным двигателем и вёл собственные исследования. Результатом его работ стало «колесо Бесслера», работу которого и проверили в конце 1717 года: его раскрутили и заперли в охраняемой комнате. Спустя две недели оно ещё работало, поэтому эксперимент решили повторить и снова заперли колесо. Примерно через полтора месяца оно всё ещё крутилось, и Бесслер стал знаменит. Вот только его версия вечного двигателя была безнадёжно утеряна. Обозлившись на всех окружающих за попытки выставить его мошенником, Бесслер сам же его и уничтожил, но при этом заметил, что любой, кто удосужится немного подумать, без труда сможет разгадать конструкцию.

Вот только его версия вечного двигателя была безнадёжно утеряна. Обозлившись на всех окружающих за попытки выставить его мошенником, Бесслер сам же его и уничтожил, но при этом заметил, что любой, кто удосужится немного подумать, без труда сможет разгадать конструкцию.

Джеймс Кокс

Гениальный часовщик Джеймс Кокс смог очень многих впечатлить своей работой. Самым большим его шедевром стали напольные часы, созданные в 1774 году, они вполне могут сойти за вечный двигатель. На самом же деле их тщательно продуманный механизм является своеобразной трактовкой автоподзавода у современных наручных часов. Если в последних используется сила инерции во время движения, то у напольных часов их заводит сама природа. В часах имелся барометр, где ртутный столб и выполнял функции «ключа». Когда менялось атмосферное давление, ртуть, поднимаясь и опускаясь, раскручивала шестерню, а та в свою очередь через сложный механизм заводила пружину. Презентовались они с соответствующей помпой и явными намёками на алхимию, но при этом имелась полная сопроводительная документация, описывающая принципы работы.

Джо Ньюман

Этого человека научный мир всерьёз так и не воспринял, да и сложно это было сделать, поскольку Ньюман так и не окончил школу, сбежав из дома в 15 лет. Впоследствии он пытался продвинуть точку зрения, радикально отличавшуюся от официальной научной. В 1984 году в вечернем выпуске новостей он представил генератор, над которым трудился 21 год. По его словам, КПД генератора превышало 100%. В итоге созданное Ньюманом устройство Патентное бюро США так и не зарегистрировало, поскольку «оно не выполняло заявленных функций».

Николае Василеску-Карпен

Румынский инженер и электротехник после защиты докторской в 1904 году вплотную занялся изучением электричества и телефонной связи. Впоследствии он работал инженером и вёл научную деятельность в области электричества и электромагнетизма. А в 1950 году создал весьма интересную батарею, которую считают его самым большим и интересным достижением. Она находится в Национальном техническом музее Румынии и до сих пор выдаёт напряжение, равное 1V. Как она это делает, точно никто не знает, хоть и существует множество версий. Разбирать батарею, разумеется, никто не спешит.

Как она это делает, точно никто не знает, хоть и существует множество версий. Разбирать батарею, разумеется, никто не спешит.

Некоторым техникам в голову приходят безумные идеи, которые те не стесняются воплощать в жизнь. Один из них установил на карт реактивный двигатель с пылающей газотурбиной и не побоялся протестировать.

Вечные двигатели: противоречащие законам физики

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

Схема машины Чарльза Редхеффера (Изображение предоставлено: общественное достояние) Практически сразу после того, как люди создали машины, они попытались создать «вечные двигатели», которые работали бы сами по себе и работали вечно. Однако устройства никогда не работали и, вероятно, никогда не будут работать так, как надеялись их изобретатели.

Однако устройства никогда не работали и, вероятно, никогда не будут работать так, как надеялись их изобретатели.

«Короче говоря, вечный двигатель невозможен из-за того, что мы знаем о геометрии Вселенной», — сказал Дональд Симанек, бывший профессор физики Университета Лок-Хейвен в Пенсильвании и создатель Музея нерабочих устройств. «Природа не дает примеров вечного двигателя выше атомного уровня».

Законы термодинамики

Насколько нам известно, вечный двигатель нарушил бы первый и второй законы термодинамики, сказал Симанек Live Science. Проще говоря, Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, а только преобразована из одной формы в другую. Вечный двигатель должен был бы производить работу без затрат энергии. Второй закон термодинамики гласит, что изолированная система будет двигаться к состоянию беспорядка. Кроме того, чем больше энергии трансформируется, тем больше ее тратится впустую. Вечный двигатель должен иметь энергию, которая никогда не тратится впустую и никогда не переходит в неупорядоченное состояние.

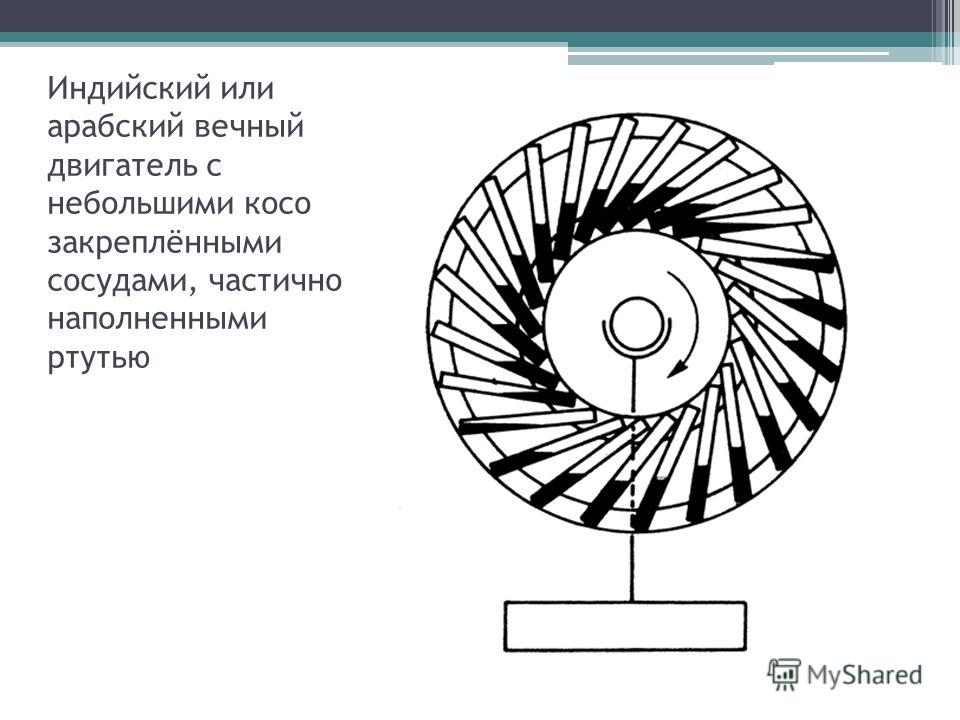

Тем не менее, незыблемость законов физики не помешала любопытным игнорировать их или пытаться их нарушить. Согласно онлайн-музею Симанека, первым задокументированным вечным двигателем было колесо, созданное индийским писателем Бхаскарой в 12 веке. Предположительно, он продолжал вращаться из-за дисбаланса, создаваемого контейнерами с ртутью вокруг его края. Другие попытки включают ветряную мельницу 16-го века, сифоны 17-го века и несколько водяных мельниц.

В то время как большинство попыток создания вечного двигателя были в духе научных исследований, другие стремились обмануть и заработать деньги. Самая известная мистификация с вечным двигателем была изобретена Чарльзом Редхеффером в 1812 году.

Эпоха чудес и озорства

Вечный двигатель Редхеффера покорил жителей Филадельфии и Нью-Йорка и принес тысячи долларов. Это было дважды опровергнуто инженерами, что в конечном итоге привело к тому, что Редхеффер был изгнан из города, согласно «Вечному двигателю: история одержимости (открывается в новой вкладке)» (Adventures Unlimited, 2015) Артура В. Дж.Д. Орд-Юм.

Дж.Д. Орд-Юм.

Америка девятнадцатого века была расцветом розыгрышей. По словам Кимбрю Маклеода, автора книги «Шутники: проказники в современном мире (открывается в новой вкладке)» (NYU Press, 2014), внимание эпохи Просвещения к науке, обучению и получению знаний посредством личного опыта и наблюдений привело к увеличению числа людей искать явления, о которых они могли бы судить сами. Кроме того, повышение уровня грамотности означало, что больше людей были знакомы с такими понятиями, как вечный двигатель, и стремились увидеть машину, которая достигла этого.

Но, как писала Барбара Франко в «Кардиффском великане: обман столетней давности», «люди интересовались новыми науками, не понимая их по-настоящему… Публика девятнадцатого века часто не различала популярные и серьезные исследования в области предметам. Они слушали лекции, посещали театры, ходили в музеи любопытства, цирк и собрания возрождения с почти таким же энтузиазмом».

Эми Ридинг, автор книги «Знак внутри: большое мошенничество, хитрая месть и небольшая история большой аферы (открывается в новой вкладке)» (Vintage, 2013), отмечает своеобразную характеристику в американском понимании веселье. Людям, кажется, нравится быть захваченными историей, которая, как они знают, может быть неправдой, все равно влюбляться в нее, а затем удивляться, узнав, что их обманули. Тот факт, что Редхеффера фактически выгнали из города, предполагает, что публика начала 1800-х годов, возможно, еще не полностью приняла эту форму развлечения, хотя в последующие десятилетия они это сделают.

Людям, кажется, нравится быть захваченными историей, которая, как они знают, может быть неправдой, все равно влюбляться в нее, а затем удивляться, узнав, что их обманули. Тот факт, что Редхеффера фактически выгнали из города, предполагает, что публика начала 1800-х годов, возможно, еще не полностью приняла эту форму развлечения, хотя в последующие десятилетия они это сделают.

Вечный двигатель волнует Филадельфию

Согласно Орд-Хьюму, историки не знают предыстории Редхеффера до розыгрыша. Он появился на сцене в 1812 году, когда открыл для всеобщего обозрения дом у реки Шуйлкилл. Внутри находилась машина, которая, как он утверждал, могла продолжать двигаться вечно без прикосновения или какой-либо другой помощи.

Машина Редхеффера была основана на «предполагаемом« принципе »вечного движения, который предполагает, что постоянная нисходящая сила на наклонной плоскости может создавать постоянную горизонтальную составляющую силы», — сказал Симанек. По словам Орд-Хьюма, у машины был маятник с гравитационным приводом и большой горизонтальной шестерней внизу. Другая, меньшая шестеренка сцепилась с большей. И большая шестерня, и вал могли вращаться отдельно. На шасси размещались две аппарели, а на аппарелях находились грузы. Грузы должны были отталкивать большую шестерню от вала, а трение заставляло вал и шестерню вращаться. Вращающаяся шестерня, в свою очередь, приводила в действие сблокированную меньшую шестерню. Если грузы удалялись, машина останавливалась.

Другая, меньшая шестеренка сцепилась с большей. И большая шестерня, и вал могли вращаться отдельно. На шасси размещались две аппарели, а на аппарелях находились грузы. Грузы должны были отталкивать большую шестерню от вала, а трение заставляло вал и шестерню вращаться. Вращающаяся шестерня, в свою очередь, приводила в действие сблокированную меньшую шестерню. Если грузы удалялись, машина останавливалась.

По данным Visual Education Project, источники расходятся во мнениях относительно суммы, которую Редхеффер взимает с ничего не подозревающих жителей Филадельфии за просмотр его машины. Одни говорят, что он брал 5 долларов, другие говорят, что он брал 1 доллар, а третьи говорят, что женщин пускали бесплатно или за 1 доллар. Тем не менее, цена не отпугнула очарованную публику, и машина стала сенсацией. На его подлинность делались ставки до 10 000 долларов.

Редхеффер был так доволен своей машиной и ее приемом, что лоббировал в штате Пенсильвания средства на постройку еще большей машины. 21 января 1813 года государство направило инспекторов для расследования, прежде чем раздать деньги. Именно тогда план Редхеффера развалился.

21 января 1813 года государство направило инспекторов для расследования, прежде чем раздать деньги. Именно тогда план Редхеффера развалился.

Первое разоблачение

По словам Орд-Хьюма, по прибытии инспекторы увидели, что машина находится в помещении с запертой дверью и отсутствующим ключом. Они могли видеть его только через окно. Один из инспекторов, Натан Селлерс, привел с собой своего сына Коулмана. Юный Коулман заметил, что шестерни в машине работают не так, как утверждал Редхеффер. Зубья в шестернях были изношены не с той стороны. Это означало, что грузы, вал и шестерня не приводили в движение меньшую шестерню в сторону; меньшая шестерня приводила в действие большее устройство.

Натан Селлерс поверил своему сыну и определил, что машина была подделкой. Однако вместо того, чтобы противостоять Редхефферу, он нанял Исайю Люкенса, местного инженера, для создания своего собственного вечного двигателя, который, по словам Орд-Хьюма, будет выглядеть и «работать» так же, как у Редхеффера. Люкенс сконструировал машину, похожую на машину Редхеффера, но с прочным плинтусом и квадратным куском стекла наверху. Четыре деревянных навершия, предположительно декоративные, находились поверх стекла и крепились к деревянным столбам. Lukens поместил заводной двигатель в плинтус. Один из наконечников был, по сути, наматывающим. Его можно было наматывать и питать двигатель весь день. Двигатель вращал вал, который приводил в движение шестерни.

Люкенс сконструировал машину, похожую на машину Редхеффера, но с прочным плинтусом и квадратным куском стекла наверху. Четыре деревянных навершия, предположительно декоративные, находились поверх стекла и крепились к деревянным столбам. Lukens поместил заводной двигатель в плинтус. Один из наконечников был, по сути, наматывающим. Его можно было наматывать и питать двигатель весь день. Двигатель вращал вал, который приводил в движение шестерни.

Селлерс и Люкенс показали свою машину Редхефферу, который был потрясен, увидев, что его фальшивая машина, похоже, работает по-настоящему, согласно веб-сайту Университета Хьюстона The Engines of Our Ingenuity. Он предложил им деньги, чтобы узнать, как это делается. Селлерс и Люкенс не осудили его на месте, а позволили новостям о розыгрыше распространиться по всей Филадельфии.

Вечный двигатель перемещается в Нью-Йорк

Хотя Филадельфия была на пути к Редхефферу, низкая скорость связи того времени означала, что Нью-Йорк все еще оставался целью. Редхеффер снова настроил свою машину. Опять же, он привлек большие толпы. Среди зрителей был Роберт Фултон, инженер, наиболее известный разработкой первого успешного коммерческого парохода. Орд-Хьюм пишет, что, когда Фултон увидел машину, он воскликнул: «Да ведь это кривошипное движение!»

Редхеффер снова настроил свою машину. Опять же, он привлек большие толпы. Среди зрителей был Роберт Фултон, инженер, наиболее известный разработкой первого успешного коммерческого парохода. Орд-Хьюм пишет, что, когда Фултон увидел машину, он воскликнул: «Да ведь это кривошипное движение!»

Фултон заметил, что скорость машины и издаваемый ею звук были неравномерными, как если бы ее проворачивали вручную. В некоторых сообщениях говорится, что машина также слегка раскачивалась. Согласно Орд-Хьюму, Фултон обвинил Редхеффера, который бушевал и провозглашал, что его машина реальна.

Фултон сделал предложение: Редхеффер позволит ему попытаться раскрыть настоящий источник энергии машины, а если он не сможет, он заплатит за любой ущерб, причиненный при попытке. Редхеффер согласился — вероятно, под давлением толпы посетителей — и Фултон начал отрывать доски от стены рядом с машиной, обнажая кетгутовый шнур. Шнур проходил через стену на верхний этаж. Фултон поспешил наверх, где увидел старика, сидевшего на стуле и одной рукой крутившего рукоятку, а другой евшего корку хлеба.

Поняв, что их обманули, толпа зрителей уничтожила автомат на месте. Редхеффер немедленно бежал из города.

Мало что известно о постобмане Редхеффера. Согласно книге Венди Беллион «Гражданин зритель: искусство, иллюзия и визуальное восприятие в ранней национальной Америке (открывается в новой вкладке)» (University of North Carolina Press, 2011), он построил еще одну машину в 1816 году, но никому не позволил ее увидеть. . Он получил на него патент в 1820 году, но ничего не известно ни об устройстве, ни о том, что стало с Редхеффером. Сам патент погиб в пожаре.

«Невозможность» вечного двигателя

Обман Редхеффера — самая известная в истории попытка создать вечный двигатель, но далеко не единственная. Однако большинство из них не были предназначены для того, чтобы выманивать у населения их деньги.

Почему люди продолжают пытаться создать вечный двигатель, когда все законы физики предполагают, что это невозможно?

«Я подозреваю, что ими движет неполное понимание физики», — сказал Симанек Live Science. «Взгляд изобретателей вечного двигателя на физику — это набор несвязанных между собой уравнений для конкретных целей. Им не удается уловить величайшую силу физики — ее логическое единство».

«Взгляд изобретателей вечного двигателя на физику — это набор несвязанных между собой уравнений для конкретных целей. Им не удается уловить величайшую силу физики — ее логическое единство».

“Например, законы термодинамики не возникают сами по себе. Они выводятся из законов Ньютона и кинетической модели газов и хорошо проверены экспериментально… Нельзя просто отбросить один закон, который вам не нравится ‘ без разрушения всей логической структуры физики».

Симанек отметил, что большинство изобретателей вечных двигателей не верят, что их машины нарушают законы физики. «Некоторые предполагают, что некоторые специфические законы неприменимы, обычно закон сохранения энергии и законы термодинамики».

“Может ли быть место, где геометрия (и физика) отличается?” — сказал Симанек. «Возможно, но мы понятия не имеем, где найти это место, и можно задаться вопросом, сможем ли мы вообще отправиться туда или использовать его для наших целей… Это кабинетные спекуляции и научная фантастика, а не наука».

Если бы вечный двигатель работал, он должен был бы обладать определенными характеристиками. Он будет «без трения и совершенно бесшумным в работе. Он не будет выделять тепло из-за своей работы и не будет излучать никакого излучения, потому что это будет потеря энергии», — сказал Симанек. Даже в этом случае такая машина не будет работать вечно, потому что «из-за ее вращения ее части будут постоянно ускоряться, а мы знаем, что материя состоит из заряженных частиц, а ускоряющие заряды излучают энергию». Это приведет к изменениям в машине, что в конечном итоге замедлит ее работу или остановит.

Тем не менее, «если бы машина могла вращать колесо с постоянной скоростью в течение очень долгого времени без заметного уменьшения скорости и абсолютно без затрат энергии, мы могли бы считать ее для всех практических целей вечным двигателем… Но это было бы всего лишь бесполезным любопытством, потому что, если бы мы попытались извлечь из него работу, оно вскоре остановилось бы до полной остановки», — сказал Симанек.

Большинство изобретателей вечных двигателей преследуют другую цель. «Они хотят производительности «сверхединицы» — машины, которая выполняет больше полезной работы, чем потребляет энергии», — сказал Симанек. Тогда у вас останется энергия для использования.

Помимо обмана общественности, это могло быть конечной целью Редхеффера. Согласно «Двигателям нашей изобретательности», даже после того, как обман был раскрыт, газеты Филадельфии предположили, что город упустил свой шанс бесплатно эксплуатировать водяные насосы. А патент Редхеффера 1820 года был на «машины для получения власти», согласно Проекту визуального образования. Но это были скорее пожелания, чем реальность.

Дополнительные ресурсы

- Музей неисправной техники

- Визуальный образовательный проект

Вечный двигатель | Определение и факты

вечный двигатель

Смотреть все медиа

- Похожие темы:

- преобразование энергии перебалансированное колесо водяная мельница замкнутого цикла

Просмотреть весь связанный контент →

вечный двигатель , действие устройства, которое, однажды приведенное в движение, будет продолжать двигаться вечно, без дополнительной энергии, необходимой для его поддержания. Такие устройства невозможны по основаниям, установленным первым и вторым законами термодинамики.

Такие устройства невозможны по основаниям, установленным первым и вторым законами термодинамики.

Вечный двигатель, хотя и невозможный для производства, на протяжении сотен лет очаровывал как изобретателей, так и широкую публику. Огромная привлекательность вечного двигателя заключается в обещании практически бесплатного и безграничного источника энергии. Тот факт, что вечные двигатели не могут работать, потому что они нарушают законы термодинамики, не останавливает изобретателей и торгашей от попыток нарушить, обойти или игнорировать эти законы.

По сути, существует три типа вечных двигателей. К первому типу относятся те устройства, которые предназначены для передачи большего количества энергии от падающего или поворачивающегося тела, чем требуется для восстановления этих устройств в исходное состояние. Наиболее распространенным из них и самым старым является перебалансированное колесо. В типичном варианте гибкие рычаги крепятся к внешнему ободу вертикально установленного колеса. Наклонный желоб предназначен для передачи массы качения со сложенных плеч с одной стороны колеса на полностью выдвинутые плечи с другой. Неявное допущение состоит в том, что грузы прикладывают больше силы вниз на концах вытянутых рук, чем требуется для подъема их с другой стороны, где они удерживаются ближе к оси вращения за счет складывания рук. Это предположение нарушает первый закон термодинамики, также называемый законом сохранения энергии, который гласит, что полная энергия системы всегда постоянна. Первое такое устройство было предложено Виларом де Оннекуром, французским архитектором 13-го века, а настоящие устройства были построены Эдвардом Сомерсетом, 2-м маркизом Вустера (1601–1667 гг.), Иоганном Бесслером, известным как Орфирей (1680–1745 гг.). Обе машины продемонстрировали впечатляющие результаты благодаря своей способности работать в течение длительного периода времени, но они не могли работать бесконечно.

Наклонный желоб предназначен для передачи массы качения со сложенных плеч с одной стороны колеса на полностью выдвинутые плечи с другой. Неявное допущение состоит в том, что грузы прикладывают больше силы вниз на концах вытянутых рук, чем требуется для подъема их с другой стороны, где они удерживаются ближе к оси вращения за счет складывания рук. Это предположение нарушает первый закон термодинамики, также называемый законом сохранения энергии, который гласит, что полная энергия системы всегда постоянна. Первое такое устройство было предложено Виларом де Оннекуром, французским архитектором 13-го века, а настоящие устройства были построены Эдвардом Сомерсетом, 2-м маркизом Вустера (1601–1667 гг.), Иоганном Бесслером, известным как Орфирей (1680–1745 гг.). Обе машины продемонстрировали впечатляющие результаты благодаря своей способности работать в течение длительного периода времени, но они не могли работать бесконечно.

Еще одной неудачной попыткой создать вечный двигатель путем нарушения первого закона термодинамики была водяная мельница замкнутого цикла, такая как предложенная английским врачом Робертом Фладдом в 1618 году. Фладд ошибся, думая, что энергия, создаваемая водой, проходящей через мельничное колесо превысит энергию, необходимую для того, чтобы снова поднять воду с помощью винта Архимеда.

Фладд ошибся, думая, что энергия, создаваемая водой, проходящей через мельничное колесо превысит энергию, необходимую для того, чтобы снова поднять воду с помощью винта Архимеда.

Вечные двигатели второго рода пытаются нарушить второй закон термодинамики, а именно, что некоторая энергия всегда теряется при преобразовании тепла в работу. Одним из наиболее заметных провалов в этой категории был заполненный аммиаком «зеромотор», разработанный в 1880-х годах Джоном Гэмджи в Вашингтоне, округ Колумбия.0003

Вечные двигатели третьего типа связаны с непрерывным движением, которое предположительно стало бы возможным, если бы можно было устранить такие помехи, как механическое трение и электрическое сопротивление. На самом деле такие силы можно значительно уменьшить, но полностью устранить без затрат дополнительной энергии невозможно. Ярким примером являются сверхпроводящие металлы, электрическое сопротивление которых полностью исчезает при низкой температуре, обычно где-то около 20 К.