Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них использ

ydoma.info

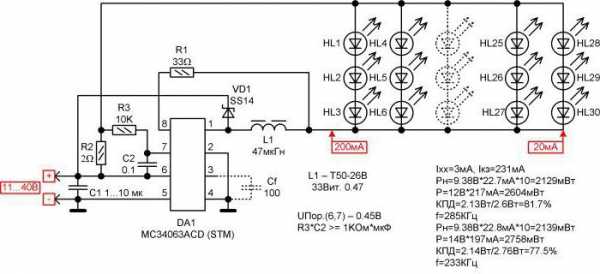

Схема драйвера для светодиодной лампы на 220В

Неотъемлемой частью любой качественной лампы или светильника на светодиодах является драйвер. Применительно к освещению, под понятием «драйвер» следует понимать электронную схему, которая преобразует входное напряжение в стабилизированный ток заданной величины. Функциональность драйвера определяется шириной диапазона входных напряжений, возможностью регулировки выходных параметров, восприимчивостью к перепадам в питающей сети и эффективностью.

От перечисленных функций зависят качественные показатели светильника или лампы в целом, срок службы и стоимость. Все источники питания (ИП) для светодиодов условно разделяют на преобразователи линейного и импульсного типа. Линейные ИП могут иметь узел стабилизации по току или напряжению. Часто схемы такого типа радиолюбители конструируют своими руками на микросхеме LM317. Такое устройство легко собирается и имеет малую себестоимость. Но, ввиду очень низкого КПД и явного ограничения по мощности подключаемых светодиодов, перспективы развития линейных преобразователей ограничены.

Импульсные драйверы могут иметь КПД более 90% и высокую степень защиты от сетевых помех. Их мощность потребления в десятки раз меньше мощности, отдаваемой в нагрузку. Благодаря этому они могут изготавливаться в герметичном корпусе и не боятся перегрева.

Первые импульсные стабилизаторы имели сложное устройство без защиты от холостого хода. Затем они модернизировались и, в связи с бурным развитием светодиодных технологий, появились специализированные микросхемы с частотной и широтно-импульсной модуляцией.

Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя

К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация.

В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.

Схема драйвера на CPC9909

Современные импульсные драйверы для светодиодных ламп имеют несложную схему, поэтому ее можно легко смастерить даже своими руками. Сегодня, для построения драйверов, производится ряд интегральных микросхем, специально предназначенных для управления мощными светодиодами. Чтобы упростить задачу любителям электронных схем, разработчики интегральных драйверов для светодиодов в документации приводят типичные схемы включения и расчеты компонентов обвязки.

Общие сведения

Американская компания Ixys наладила выпуск микросхемы CPC9909, предназначенной для управления светодиодными сборками и светодиодами высокой яркости. Драйвер на основе CPC9909 имеет небольшие габариты и не требует больших денежных вложений. ИМС CPC9909 изготавливается в планарном исполнении с 8 выводами (SOIC-8) и имеет встроенный стабилизатор напряжения.

Благодаря наличию стабилизатора рабочий диапазон входного напряжения составляет 12-550В от источника постоянного тока. Минимальное падение напряжения на светодиодах – 10% от напряжения питания. Поэтому CPC9909 идеальна для подключения высоковольтных светодиодов. ИМС прекрасно работает в температурном диапазоне от -55 до +85°C, а значит, пригодна для конструирования светодиодных ламп и светильников для наружного освещения.

Назначение выводов

Стоит отметить, что с помощью CPC9909 можно не только включать и выключать мощный светодиод, но и управлять его свечением. Чтобы узнать обо всех возможностях ИМС, рассмотрим назначение ее выводов.

- VIN. Предназначен для подачи напряжения питания.

- CS. Предназначен для подключения внешнего датчика тока (резистора), с помощью которого задаётся максимальный ток светодиода.

- GND. Общий вывод драйвера.

- GATE. Выход микросхемы. Подает на затвор силового транзистора модулированный сигнал.

- PWMD. Низкочастотный диммирующий вход.

- VDD. Выход для регулирования напряжения питания. В большинстве случаев подключается через конденсатор к общему проводу.

- LD. Предназначен для задания аналогового диммирования.

- RT. Предназначен для подключения время задающего резистора.

Схема и ее принцип работы

Типичное включение CPC9909 с питанием от сети 220В показано на рисунке. Схема способна управлять одним или несколькими мощными светодиодами или светодиодами типа High Brightness. Схему можно легко собрать своими руками даже в домашних условиях. Готовый драйвер не нуждается в наладке с учетом грамотного выбора внешних элементов и соблюдением правил их монтажа.  Драйвер для светодиодной лампы на 220В на базе CPC9909 работает по методу частотно-импульсной модуляции. Это означает, что время паузы является постоянной величиной (time-off=const). Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается емкостным фильтром C1, C2. Затем оно поступает на вход VIN микросхемы и запускает процесс формирования импульсов тока на выходе GATE. Выходной ток микросхемы управляет силовым транзистором Q1. В момент открытого состояния транзистора (время импульса «time-on») ток нагрузки протекает по цепи: «+диодного моста» – LED – L – Q1 – R S – «-диодного моста».

Драйвер для светодиодной лампы на 220В на базе CPC9909 работает по методу частотно-импульсной модуляции. Это означает, что время паузы является постоянной величиной (time-off=const). Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается емкостным фильтром C1, C2. Затем оно поступает на вход VIN микросхемы и запускает процесс формирования импульсов тока на выходе GATE. Выходной ток микросхемы управляет силовым транзистором Q1. В момент открытого состояния транзистора (время импульса «time-on») ток нагрузки протекает по цепи: «+диодного моста» – LED – L – Q1 – R S – «-диодного моста». За это время катушка индуктивности накапливает энергию, чтобы отдать её в нагрузку во время паузы. Когда транзистор закрывается, энергия дросселя обеспечивает ток нагрузки в цепи: L – D1 – LED – L.

За это время катушка индуктивности накапливает энергию, чтобы отдать её в нагрузку во время паузы. Когда транзистор закрывается, энергия дросселя обеспечивает ток нагрузки в цепи: L – D1 – LED – L. Процесс носит циклический характер, в результате чего ток через светодиод имеет пилообразную форму. Наибольшее и наименьшее значение пилы зависит от индуктивности дросселя и рабочей частоты.

Процесс носит циклический характер, в результате чего ток через светодиод имеет пилообразную форму. Наибольшее и наименьшее значение пилы зависит от индуктивности дросселя и рабочей частоты.  Частота импульсов определяется величиной сопротивления RT. Амплитуда импульсов зависит от сопротивления резистора RS. Стабилизация тока светодиода происходит путем сравнения внутреннего опорного напряжения ИМС с падением напряжения на RS. Предохранитель и терморезистор защищают схему от возможных аварийных режимов.

Частота импульсов определяется величиной сопротивления RT. Амплитуда импульсов зависит от сопротивления резистора RS. Стабилизация тока светодиода происходит путем сравнения внутреннего опорного напряжения ИМС с падением напряжения на RS. Предохранитель и терморезистор защищают схему от возможных аварийных режимов.

Расчет внешних элементов

Частотозадающий резистор

Длительность паузы выставляют внешним резистором RT и определяют по упрощенной формуле:

tпаузы=RT/66000+0,8 (мкс).

В свою очередь время паузы связано с коэффициентом заполнения и частотой:

tпаузы=(1-D)/f (с), где D – коэффициент заполнения, который представляет собой отношение времени импульса к периоду.

Рекомендованный производителем диапазон рабочих частот составляет 30-120 кГц. Таким образом, сопротивление RT можно найти так: RT=(tпаузы-0,8)*66000, где значение tпаузы подставляют в микросекундах.

Датчик тока

Номинал сопротивления RS задает амплитудное значение тока через светодиод и рассчитывается по формуле: RS=UCS/(ILED+0.5*IL пульс), где UCS – калиброванное опорное напряжение, равное 0,25В;

ILED – ток через светодиод;

IL пульс – величина пульсаций тока нагрузки, которая не должна превышать 30%, то есть 0,3*ILED.

После преобразования формула примет вид: RS=0,25/1.15*ILED (Ом).

Мощность, рассеиваемая датчиком тока, определяется формулой: PS=RS*ILED*D (Вт).

К монтажу принимают резистор с запасом по мощности 1,5-2 раза.

Дроссель

Как известно, ток дросселя не может измениться скачком, нарастая за время импульса и убывая во время паузы. Задача радиолюбителя в том, чтобы подобрать катушку с индуктивностью, обеспечивающей компромисс между качеством выходного сигнала и её габаритами. Для этого вспомним об уровне пульсаций, который не должен превышать 30%. Тогда потребуется индуктивность номиналом:

L=(USLED*tпаузы)/ IL пульс, где ULED – падение напряжения на светодиоде (-ах), взятое из графика ВАХ.

Фильтр питания

В цепи питания установлены два конденсатора: С1 – для сглаживания выпрямленного напряжения и С2 – для компенсации частотных помех. Так как CPC9909 работает в широком диапазоне входного напряжения, то в большой ёмкости электролитического С1 нет нужды. Достаточно будет 22 мкФ, но можно и больше. Емкость металлопленочного С2 для схемы такого типа стандартная – 0,1 мкФ. Оба конденсатора должны выдерживать напряжение не менее 400В.

Однако, производитель микросхемы настаивает на монтаже конденсаторов С1 и С2 с малым эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), чтобы избежать негативного влияния высокочастотных помех, возникающих при переключении драйвера.

Выпрямитель

Диодный мост выбирают, исходя из максимального прямого тока и обратного напряжения. Для эксплуатации в сети 220В его обратное напряжение должно быть не менее 600В. Расчетная величина прямого тока напрямую зависит от тока нагрузки и определяется как: IAC=(π*ILED)/2√2, А.

Полученное значение необходимо умножить на два для повышения надежности схемы.

Выбор остальных элементов схемы

Конденсатор C3, установленный в цепи питания микросхемы должен быть ёмкостью 0,1 мкФ с низким значением ESR, аналогично C1 и C2. Незадействованные выводы PWMD и LD также через C3 соединяются с общим проводом.

Транзистор Q1 и диод D1 работают в импульсном режиме. Поэтому выбор следует делать с учетом их частотных свойств. Только элементы с малым временем восстановления смогут сдержать негативное влияние переходных процессов в момент переключения на частоте около 100 кГц. Максимальный ток через Q1 и D1 равен амплитудному значению тока светодиода с учетом выбранного коэффициента заполнения: IQ1=ID1= D*ILED, А.

Напряжение, прикладываемое к Q1 и D1, носит импульсный характер, но не более, чем выпрямленное напряжение с учетом емкостного фильтра, то есть 280В. Выбор силовых элементов Q1 и D1 следует производить с запасом, умножая расчетные данные на два.

Предохранитель (fuse) защищает схему от аварийного короткого замыкания и должен длительно выдерживать максимальный ток нагрузки, в том числе импульсные помехи.

IFUSE=5*IAC, А.

Установка терморезистора RTH нужна для ограничения пускового тока драйвера, когда фильтрующий конденсатор разряжен. Своим сопротивлением RTH должен защитить диоды мостового выпрямителя от пробоя в начальные секунды работы.

RTH=(√2*220)/5*IAC, Ом.

Другие варианты включения CPC9909

Плавный пуск и аналоговое диммирование

При желании CPC9909 может обеспечить мягкое включение светодиода, когда его яркость будет постепенно нарастать. Плавный пуск реализуется при помощи двух постоянных резисторов, подключенных к выводу LD, как показано на рисунке. Данное решение позволяет продлить срок службы светодиода.

Также вывод LD позволяет реализовывать функцию аналогового диммирования. Для этого резистор 2,2 кОм заменяют переменным резистором 5,1 кОм, тем самым плавно изменяя потенциал на выводе LD.

Импульсное димирование

Управлять свечением светодиода можно путем подачи импульсов прямоугольной формы на вывод PWMD (pulse width modulation dimming). Для этого задействуют микроконтроллер или генератор импульсов с обязательным разделением через оптопару.

Кроме рассмотренного варианта драйвера для светодиодных ламп, существуют аналогичные схемные решения от других производителей: HV9910, HV9961, PT4115, NE555, RCD-24 и пр. Каждая из них имеет свои сильные и слабые места, но в целом, они успешно справляются с возложенной нагрузкой при сборке своими руками.

Читайте так жеledjournal.info

Отзыв о драйвере для LED лампы на микросхеме BP3125

У меня дома уже почти 5 лет трудятся светодиодные лампочки Оптоган, в том числе модели Оптолюкс 12 Вт. Однако уже 2 лампа стала неисправной – замигала как стробоскоп. Так как Оптоган прекратил их производство, было решено восстанавливать лампу с помощью китайского светодиодного драйвера. Для тех, кого это заинтересовало – прошу под кат.Доказательство покупки:

Для кого это покупалось:

Разбираем нашу лампу, и видим, что светодиодная сборка питается напряжением 26-32 Вольт, силой тока 0,4 А.

Сама сборка состоит из 12 1-ваттных светодиодов производства самой Оптоган (судя по всему, модели OLP-5065F6A-09A). Кому интересно – вот даташит на светодиод.

К слову, о них даже была статья в одном журнале.

Исходя из этих данных и заказываем драйвер, с максимально похожими параметрами.

Размеры драйвера – 42*18*17 мм., входное напряжение – 85 – 265 Вольт, выходное напряжение – 24 – 42 Вольт, сила тока – 300 мА. Рассчитан на мощность сборки 8 – 12 Ватт.

Картинка со страницы товара:

И пара моих фото:

Я не удержался, и до того, как сделал фото, протестировал драйвер и отпаял 2 силиконовых провода на входе. Сама плата собрана аккуратно, флюс отмыт (там где есть следы флюса – паял я).

Производитель драйвера – Dark energy :), версия – 1.5. построен он на микросхеме BP3125 производства китайской Bright Power Semiconductor (даташит).

Там же приведена типовая схема включения, по которой и собран драйвер. На входе стоит диодный мост и конденсатор на 400 В. 10 мКф, на выходе – кондер на 50 В. и 47 мКф.

К сожалению, я вспомнил о том, что нужно бы померить выходной ток, когда уже все собрал.

Приступим к финишной разборке лампы. Отверткой выковыриваем весь герметик, и вынимаем неисправный драйвер. К сожалению, тут аккуратность не спасает – все равно я снес 2 дросселя. Драйвер оптогана построен на микросхеме LNK403 производства Power Integrators (даташит).

Плату со светодиодами крепим к радиатору на термоклей, берем термоусадку диаметром 18 (лучше возьмите побольше) и обдуваем термофеном. В пластиковом цоколе удаляем остатки клея с помощью дремеля и насадок-наждачек. Клеим супер клеем.

Проверяем – все работает.

Приклеиваем плафон из поликарбоната с помощью клея B-7000, и вкручиваем в люстру.

Недостаток у этого драйвера по сравнению с родным – он включается чуть медленнее, буквально на долю секунды.

К сожалению, люксметра нет, так что проверить яркость не представляется возможным. Невооруженным глазом сильных отличий не замечено. То же касается пульсаций, которые на глаз незаметны.

После ремонта лампа работает уже 2 месяца, за это время проблем с ней не возникло.

В качестве бонуса – начинка лампы Оптоган оптолюкс на 5 Ватт, которая построена на микросхеме lnk457 (даташит).

Начинка Оптолюкс 5 Вт.

mysku.ru

Драйверы для светодиодных лампочек.

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.

А теперь перейдём к делу.

Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).

Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).

Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.

Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.

Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).

(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.

Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.

Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.

Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.

Конденсаторы заказывал эти:

aliexpress.com/snapshot/310648391.html

aliexpress.com/snapshot/310648393.html

Диоды вот эти:

aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.

У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.

В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.

Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.

Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.

Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).

Посмотрим на характеристики от продавца:

[input voltage] ac85-265v” that everyday household appliances.”А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].

[output voltage] load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series

[output current] 600ma

Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).

Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.

Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!

На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.

Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).

Микросхема 3106 отслеживает выходные параметры преобразователя через обратную связь с вспомогательной обмотки трансформатора и управляет ключевым транзистором. Попытки найти информацию на эту МС в Интернете ничего не дала. RS1 RS2 — токозадающие резисторы. От их номинала зависит выходной ток драйвера. RS1 (1 Ом) – основной, при помощи RS2 (33 Ом) выходной ток подгоняется более точно.

Оказывается, и у этих драйверов можно регулировать выходной ток. Снял зависимость выходного тока от сопротивления RS (может кому пригодится).

Регулировать ток при помощи выносного переменного резистора не получится. Паразитные ёмкости и индуктивности никто не отменял.

А теперь на счёт применимости.

В этот светильник что только не вклеивал (был обзор). Теперь приклеил 1-Вт-ные светодиоды. К ним буду подключать обозреваемые драйверы, так нагляднее.

А вот так он светит.

Всего 12 светодиодов (6 пар). Для равномерного распределения света самое оптимальное количество. Для эксперимента тоже лучше не придумаешь.

Один из вариантов подключения к драйверу с балластом на конденсаторах.

С1=1,5мкФ+1,2мкФ=2,7мкФ. Чтобы посчитать мощность, необходимо посчитать ток по формуле (2).

I=(228В-36В)*2,7мкФ/3,18=163мА. Мощность считается по формуле из школьного учебника физики.

Р= 36В*0,163А=5,9Вт.

А теперь посмотрим, что показывают приборы.

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.

А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.

А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.

Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.

Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.

Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:

Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.

-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.

-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.

-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.

Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.

+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.

+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.

+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.

+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).

+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.

+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.

Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.

Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.

Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.

На этом всё!

Удачи всем.

mysku.ru

Конструкция и доработка нескольких типов светодиодных ламп

Светотехника

Главная Радиолюбителю Светотехника

В мои руки попало несколько вышедших из строя, уже широко распространённых светодиодных ламп на напряжение 230 В, в изобилии предлагаемых в наших магазинах. Захотелось выяснить причину их быстрого выхода из строя и внутреннее устройство. Все лампы проработали не более одного года, хотя на упаковках утверждается, что их время непрерывной работы 30000 ч, получается 1250 суток, что составляет более трёх лет. И ведь наверняка сгоревшие лампы не эксплуатировались круглые сутки.

Итак, берём первую лампу под товарным знаком iEK. Кроме товарного знака, на корпусе указаны данные и параметры лампы LED-A60, 230 В, 50/60 Гц, 11 Вт, 4000 К. Как известно, большинство сетевых светодиодных ламп имеют примерно одинаковую конструкцию. К несущему корпусу, в котором расположены драйвер и светодиоды, крепится матовая колба светорассеивателя и металлический резьбовой цоколь лампы. Пробуем сначала снять колбу. Для этого я изготовил тонкий узкий нож из обломка полотна от ножовки по металлу, сделав тонкое остриё на наждачном станке. Осторожно вставляем нож между колбой и корпусом, сначала на небольшую глубину, и проходим по ругу. Далее всё повторяем на большей глубине. При этом можно пробовать покачивать колбу лампы, и когда колба будет покачиваться, отделяем её. Оказалось, что колба крепилась с помощью белого силиконового герметика. При этом следует отметить, что у некоторых ламп колба отделялась сравнительнолегко, а у некоторых – трудно. У одной лампы в герметике осталась часть нижнего пояска колбы. Но главное – соблюдать осторожность, тогда всё должно получиться.

На алюминиевой печатной плате, служащей ещё и теплоотводом, припаяны 12 светодиодов поверхностного монтажа белого свечения типоразмера 3528. Один из светодиодов был с чёрной точкой, как оказалось – сгоревший. Алюминиевая подложка плотно вставлена в корпус, оказавшийся внутри также алюминиевым, поверх покрытым пластиком. Корпус тоже должен выполнять функцию теплоотвода, но площадь соприкосновения тонкой алюминиевой платы корпусом невелика, атеп-лопроводящая паста отсутствует. Плата со светодиодами подпаяна к драйверу двумя проводами. Внешний вид разобранной лампы изображён на рис. 1. Удалив герметик, поддевают ножом и извлекают плату со светодиодами, но вынуть её из корпуса не дают провода, соединяющие драйвер с цоколем лампы. Поддев ножом, извлекают центральный контакт цоколя и разгибают идущий к нему провод. Места кернения резьбовой части цоколя к корпусу высверливаем сверлом диаметром 1,5 мм. Сняв цоколь, можно достать плату драйвера. На ней оказался разрушен оксидный конденсатор с обозначением на плате Е2. Часть элементов на плате для поверхностного монтажа установлена со стороны печатных проводников, а на противоположной стороне установлены дроссель, два оксидных конденсатора и микросхема. Схема драйвера с обозначениями элементов, как на плате, показана на рис. 2. Резистор, условно обозначенный как R1, находится не на плате, а соединяет центральный контакт цоколя лампы с ней. Схема драйвера построена на микросхеме OCP8191 в корпусе ТО-92. Микросхема представляет собой неизолированный квазирезонансный понижающий преобразователь для питания светодиодов со стабилизацией тока. В её состав входят MOSFET транзистор с максимальным напряжением сток-исток 550 В и узел управления. В микросхеме есть различные виды защиты: от перегрева, от короткого замыкания в нагрузке, от превышения максимального тока. Ток через светодиоды задают резисторами RS1 и RS2.

Рис. 1. Внешний вид разобранной лампы

Рис. 2. Схема драйвера

После замены конденсатора Е2 на исправный ёмкостью 2,2 мкФ на напряжение 400 В и замыкании контактов сгоревшего светодиода лампа заработала. Был замерен ток через светодиоды, он оказался равен 120 мА, что мне кажется несколько завышенным. Ёмкость конденсатора С3 и индуктивность дросселя были замерены на плате. Применённые светодиоды начинают слабо светить при напряжении 7 В, а при напряжении 8 В и токе 2 мА светят уже ярко. Судя по этому, в одном корпусе расположены два или три последовательно включённых кристалла. Тип светодиодов остался неизвестен.

Следующей “подопытной” стала лампа под торговой маркой General. На ней нанесены следующие обозначения: GLDEN-WA60; 11 Bт; 2700 K, 198-264 B; 50/60 Гц; 73 мА. Матовый светорассеиватель снимают, как и у предыдущей лампы. После этого увидим алюминиевую плату с расположенными на ней семью SMD-светодиодами типоразмера 3528. В отличие от предыдущей лампы, плата припаяна к драйверу и закреплена двумя винтами (рис. 3). Сняв её, увидим, что она была закреплена с помощью винтов на алюминиевом штампованном диске, плотно вставленном в корпус лампы (рис. 4). Заметно, что лампа сделана более качественно, и отвод тепла от светодиодов должен быть лучше.

Рис. 3. Лампа под торговой маркой General

Рис. 4. Диск лампы

Далее аналогично снимаем цоколь. А вот диск приходится потихоньку выбивать со стороны цоколя, просунув тонкий металлический стержень и уперев его ближе к краю, в ребро диска. Иначе диск будет выгибаться. Только после этого вынимаем плату драйвера. Он построен на аналогичной микросхеме BP9916C в корпусе SOP-8 и представляет собой также неизолированный понижающий преобразователь, позволяющий поддерживать постоянным ток через светодиоды. Схема отличается от предыдущей незначительно, в основном номиналами элементов и их обозначениями на плате, и ещё тем, что после резистора R1, параллельно диодному мосту, установлен керамический конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ на напряжение 400 В. Поэтому приводить схему не имеет смысла. Микросхема установлена со стороны печатных проводников. Замкнув контакты неисправного светодиода, удалось восстановить работоспособность лампы. При сопротивлении регулировочных резисторов RS1 и RS2, равных 5,6 и 3,9 Ом, ток через светодиоды равен 130 мА.

Потом была вскрыта светодиодная лампа с товарным знаком ASD и с обозначениями на корпусе: LED-A60, 11 Вт, 220 В, 4000 К, 990 лм. Разборка лампы такая же, как и в предыдущих случаях. Вид лампы без матового светорассеивателя показан на рис. 5. На алюминиевой плате, которая просто вставлена в корпус, установлены 18 SMD-светодиодов типоразмера 3528. Площадь теплового контакта с корпусом, как и в первой лампе, очень мала. Плата со светодиодами припаяна непосредственно к плате драйвера. Эти светодиоды, как и в предыдущих лампах, начинают светить при напряжении 7 В, а при 8 В светятся достаточно ярко при токе 2 мА. Следовательно, их параметры должны быть схожими. Драйвер этой лампы построен на микросхеме BP9918C в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа SOT23-3. Эта микросхема аналогична микросхемам в предыдущих лампах и обладает схожими параметрами. Схема драйвера отличается отсутствием резистора R1, вместо которого на плате сделан тонкий змеевидный печатный проводник, а также номиналами некоторых элементов и обозначениями на плате. При сопротивлении резисторов RS1 и RS2, равных соответственно 13 и 10 Ом, ток через светодиоды – 55 мА, что примерно вдвое меньше, чем у предыдущих ламп.

Рис. 5. Вид лампы без матового светорассеивателя

Исходя из всего изложенного, напрашивается вывод, что причиной быстрого выхода из строя этих ламп является завышенный ток светодиодов и недостаточное их охлаждение и, следовательно, перегрев.

Было решено восстановить эти лампы, при этом постараться продлить срок их службы. Для начала были уменьшены токи светодиодов. В первой лампе – путём замены резисторов RS1 и RS2 (4,7 и 3,9 Ом) на два резистора сопротивлением по 10 Ом каждый. Ток через светодиоды со 120 мА уменьшился до 50 мА. Во второй лампе резистор сопротивлением 3,9 Ом был заменён резистором сопротивлением 10 Ом. Ток через светодиоды уменьшился с 130 до 85 мА. В третьей лампе взамен резистора сопротивлением 13 Ом установлен резистор сопротивлением 30 Ом. Ток через светодиоды при этом уменьшился с 50 до 40 мА. Светоотдача при этом упала незначительно, хотя всё по местам может расставить только дальнейшая опытная эксплуатация.

Кроме того, у первой и третьей ламп под светодиодами, на свободной стороне платы, были подложены толстые металлические шайбы, улучшающие тепловой контакт с корпусом. Везде была нанесена теплопроводная паста КПТ-8. Металлические цоколи ламп были приклеены к корпусу эпоксидным клеем, нанесённым в места высверленных отверстий. В корпусе, рядом с цоколем лампы, были просверлены вентиляционные отверстия, улучшающие охлаждение. Правда, при этом применять лампы во влажных помещениях будет нельзя. Если лампы планируется применять в закрытых светильниках, светорассеивающие колбы можно не устанавливать, соблюдая осторожность при установке самих ламп. В противном случае колбы приклеивают белым силиконовым герметиком, как было до этого. Посмотрим, как эти доработки повлияют на долговечность ламп.

И в заключение рассмотрим совершенно другую светодиодную лампу, ещё не бывшую в эксплуатации. Это лампа торговой марки ASD, предназначенная для подключения к переменно-му или постоянному напряжению 12 В. На корпус нанесены следующие обозначения: LED-JC, 5 ВТ, AC/DC, 12 В, цоколь G4, 3000 К. Эта небольшая лампа разбирается несложно. Снимают прозрачный пластиковый колпак, закрывающий светодиоды. Он крепится к корпусу на защёлках, которые очень хрупкие. Поэтому отгибать надо не сами защёлки, а часть корпуса колпака, к которому эти защёлки прикреплены. Для этого в корпусе колпака сделаны прорези, сразу не бросающиеся в глаза, но позволяющие поддеть отвёрткой и раздвинуть защёлки. Сняв колпачок, видно, что светодиоды и другие элементы установлены на гибкой печатной плате, которая с внутренней стороны покрыта слоем липкой ленты, поэтому просто снимают её.

Далее вынимают гибкую плату и отпаивают провода, соединяющие её с цоколем. После этого можно подробно рассмотреть конструкцию лампы. Её внешний вид показан на рис. 6. Материал её корпуса похож на керамику, видимо, чтобы не оплавился при нагреве светодиодов и, возможно, хоть как-то отводил тепло от них. Материал – довольно хрупкий, легко скалывается.

Рис. 6. Конструкция лампы

Схема драйвера этой лампы представлена на рис. 7. Он собран на микросхеме U1 в корпусе SOP 8. К сожалению, однозначно идентифицировать микросхему не удалось. На разных лампах неизменной была надпись на корпусе 1086. Светодиоды в лампе типоразмера 3528, с номинальным напряжением 3,4 В. Все остальные элементы – для поверхностного монтажа. При подключении к источнику напряжением 12 В выяснилось, что лампа потребляет ток 280 мА. При увеличении напряжения до 14 В ток через лампу возрос до 290 мА, а при снижении напряжения питания до 10,2 В он уменьшился до 270 мА.

Рис. 7. Схема драйвера

При питании лампы номинальным напряжением 12 В уже после семи минут работы, при касании корпуса или светодиодов пальцем, трудно удержать его на них – обжигает. Причина – в слишком плотном расположении светодиодов и в небольшом корпусе. Ручаться после этого в продолжительной работе этой лампы я бы не стал, если только не переделать лампу, снабдив светодиоды и драйвер дополнительными теплоотводами.

Автор: П. Юдин, г. Уфа

Дата публикации: 24.04.2018

Мнения читателей

- Юрий / 29.09.2019 – 19:46

Небольшая, но информативная статья. Кропотливая работа исследователя поможет многим людям. Автор молодец! - Валерий / 02.03.2019 – 16:52

Большое спасибо! Познавательно! Как раз сгорела лампа, как показана в 1-ом варианте, стал разбираться, наткнулся на данную статью. Теперь все ясно, не нужно хоть самому разбираться со схемой. Спасибо автору. - Паньшин Андрей / 03.02.2019 – 20:59

Интересная статья. Какой тип драйвера U1 на оис. 7.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает / Habr

Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.LED лампа выглядит вот так:

Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы

Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.

Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.

Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?

Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.

Вернемся к проблемам драйвера.

Вот так выглядит плата драйвера:

Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа

И с обратной стороны:

Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей

Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.

В МТ7930 встроены защиты:

• от превышения тока ключевого элемента

• понижения напряжения питания

• повышения напряжения питания

• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.

• от превышения температуры кристалла

Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂

Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:

Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная

Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.

Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!

Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.

Рис 5. Фото разделительного трансформатора

Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.

Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.

Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?

Первое предположение

Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?

Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!

Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…

Дал схеме поработать часок – все ОК.

А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.

Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?

Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?

В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.

Что же это за элемент?

Второе предположение

Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.

Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.

Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?

Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.

К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.

Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.

К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.

Третье предположение

Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.

По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.

Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.

И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?

В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.

Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.

Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…

Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?

Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.

Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим?!!!

От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.

И тут наступило счастье. Заработало!

Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.

Вот он, виновник проблемы:

Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью

Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.

Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.

Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.

Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.

Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.

Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:

• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.

• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.

Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?

habr.com

Микросхема bp2832a схема включения

Светодиоды – наиболее оптимальный источник освещения. Они экономичны, долговечны, их спектр наиболее близок к естественному свету, поэтому наиболее комфортен для человека. Повсеместному распространению их препятствует лишь достаточно высокая стоимость, но даже при этом за время эксплуатации они окупятся многократно.

Иногда они выходят из строя раньше окончания эксплуатационного периода. Ну, не предусмотрел производитель, что напряжение в сети будет прыгать сильнее курса евро на валютной бирже. Никому не придёт в голову ремонтировать сгоревшую лампочку накаливания. Да и ремонт энергосберегающей лампы по стоимости будет часто сопоставим с покупкой нового экземпляра, поскольку большая часть её стоимости именно блок управления.

А вот выбрасывать перегоревшую светодиодную лампу однозначно не стоит. Электронные компоненты платы питания стоят значительно дешевле самих светодиодов, которые «ломаются» крайне редко.

Причины выхода из строя светодиодной лампы

При перепаде напряжения чаще всего сгорает микросхема – драйвер питания. Выход из строя диодного моста либо сглаживающего конденсатора скорее казуистика.

В промышленных лампах чаще всего в качестве высоковольтного драйвера питания используют микросхему bp2831. Её задача – обеспечить стабильное напряжение, подаваемое на светодиоды.

Вот классическая схема питания для таких ламп. Понятно, что номинал радиодеталей может незначительно различаться, но общий принцип схемы будет одинаковым.

Назначение управляющих выводов:

VCC – положительный полюс питания;

GND – земля;

ROVP – ограничение напряжение;

CS – ограничение тока;

DRAIN – выход диммированного сигнала.

Эта микросхема представляет собой ШИМ-контроллер, управляющий сигнал, которого коммутируется через мощный мосфетовский полевой транзистор.

Вот так она выглядит на плате

Размещение bp2831 на плате

Размещение bp2831 на платеАналоги bp2831a

Существует несколько распространённых микросхем для создания драйверов питания светодиодов, например bp3122, bp2832, bp2833. Следует отметить, что принцип работы у всех вариантов одинаковый, есть лишь небольшие различия в подключениях вывода.

Схема включения bp3122

Схема включения bp2831

Схема включения bp2832a

Схема включения bp2833

Схема включения bp2833

Различаются эти микросхемы лишь мощностью выходного каскада.

Как подобрать нужную микросхему для драйвера питания?

Часто бывает, что при перегреве микросхемы маркировка на ней выгорает. Тогда потребуется произвести расчёт приблизительной мощности устройства.

Определяем мощность лампы.

Вариант 1. Смотрим маркировку на корпусе лапы в районе цоколя. Если она стёрлась, а в люстре несколько таких лампочек, скорее всего они одинаковой мощности. В том случае, когда ни на одной лампе не удалось обнаружить маркировку, сравните их яркость с обыкновенными лампами накаливания. Мощность светодиодной лампы приблизительно в пять раз меньше мощности аналога с нитью накаливания.

Вариант 2. Считаем количество светодиодов. Если их очень много – это cmd3528 с напряжением питания 3,3В и силой тока 20мА. Около 20 небольших — cmd 5050 на 3,3В и 60мА, крупные светодиоды — cmd5730 на 3,3В и 0,15А.

Соответственно мощность лампы = количество светодиодов * 3,3В * силу тока одного светодиода.

Светодиоды могут иметь последовательное соединение, либо несколько параллельных цепочек.

Внимательно осмотрите монтажную плату. Если на ней последовательно соединено по 22 элемента, напряжение питания цепочки – 72В, когда по 11 – 36В.

Соответственно, сила тока в цепи – номинальный ток диода * количество параллельных цепочек.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

svetodiodinfo.ru