Симистор схема включения 220 вольт

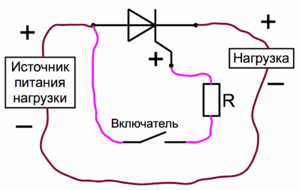

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Электромеханические ключи

Для коммутации в электрических схемах используются ключи различного типа:

- механические;

- электромеханические;

- электронные.

К электромеханической группе относятся реле или контакторы. Замыканием и размыканием контактов управляет электромагнит. На катушку электромагнита подается управляющее напряжение, которое может быть как постоянным, так и переменным. Механические контакты реле могут коммутировать практически любые токи. Сопротивление контактной пары ничтожно, падение напряжения на контактах практически отсутствует. Нет потерь мощности при коммутации нагрузок, хотя есть потери на питание управляющей катушки.

К электромеханической группе относятся реле или контакторы. Замыканием и размыканием контактов управляет электромагнит. На катушку электромагнита подается управляющее напряжение, которое может быть как постоянным, так и переменным. Механические контакты реле могут коммутировать практически любые токи. Сопротивление контактной пары ничтожно, падение напряжения на контактах практически отсутствует. Нет потерь мощности при коммутации нагрузок, хотя есть потери на питание управляющей катушки.

Огромным преимуществом контакторов является то, что цепи нагрузки и управления электрически изолированы.

Недостатков тоже немало:

- Ограниченно число переключений. Контакты изнашиваются;

- Возникновение электрической дуги при размыкании — искрение контактов. Приводит к электроэрозии и недопустимо во взрывоопасных средах;

- Низкое быстродействие.

Там, где применение контакторов невозможно или нецелесообразно, применяют электронные ключи.

Электронные ключи

В настоящее время применяются следующие типы:

- Ключи на биполярных транзисторах;

- Ключи на полевых транзисторах;

- Ключи на управляемых диодах — тиристорах;

- Ключи на симметричных управляемых диодах — симисторах.

Рассмотрим подробно каждый из типов:

На транзисторах

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Если ток базы отсутствует, ток коллектора равен нулю. Транзистор находится в состоянии отсечки. Это соответствует разомкнутому состоянию.

Если в базу подать ток достаточной величины, транзистор войдет в насыщение, и напряжение на коллекторе будет близко к нулю, независимо от тока коллектора. Это соответствует замкнутому состоянию.

До появления полевых транзисторов ключи на биполярных транзисторах были основой всей полупроводниковой схемотехники.

В полевых транзисторах между выводами стока и истока существует проводящий канал n или р типа. К этому каналу через диэлектрический слой окисла подключен управляющий электрод — затвор. Меняя напряжение на затворе, можно воздействовать на ширину проводящего канала и тем самым менять его проводимость. Управляя затвором, можно переводить ключ в открытое и закрытое состояние.

Ключи на полевых транзисторах превосходят ключи на биполярных по быстродействию, поскольку биполярные транзисторы медленно выходят из режима насыщения.

Сегодня все компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты собраны на комплиментарных (то есть разнополярных) МОП транзисторах. В быстродействующей силовой электронике также применяются мощные полевые транзисторы.

На тиристорах

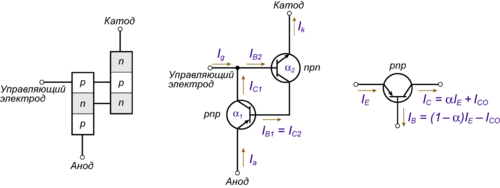

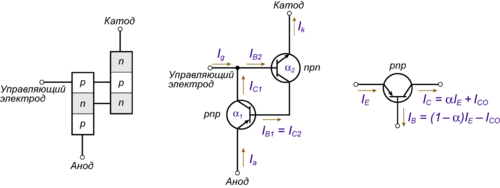

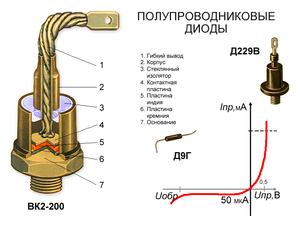

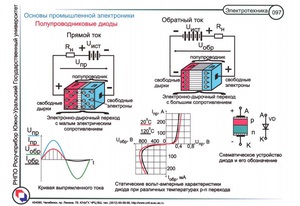

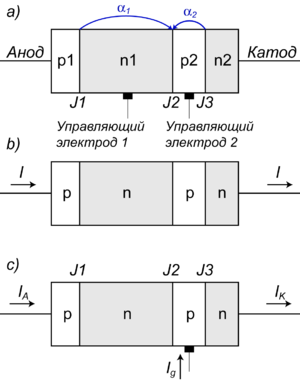

Если добавить к структуре биполярного транзистора еще один p-n переход, можно получить прибор с очень интересными свойствами — управляемый диод, или тиристор.

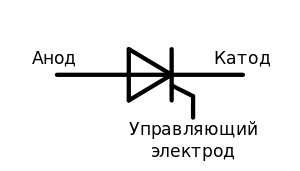

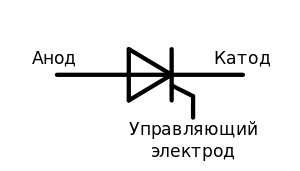

Тиристор — это полупроводниковый прибор со структурой p-n-p-n или n-p-n-p. Он имеет три или реже четыре вывода. Вывод, подключенный к внешнему слою p, называется анод, к внешнему слою n — катод. Управляющий электрод, называемый базой, подключается к одному из внутренних слоев, обычно к тому, который примыкает к катоду. Тиристор может иметь и две базы, но это не принципиально.

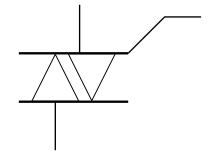

Эта структура эквивалентна соединению двух, транзисторов с разным типом проводимости, показанному на рисунке.

Это два транзисторных ключа, включенных навстречу друг другу. База каждого из транзисторов подключена к коллектору другого. Эта схема напоминает триггер — элемент с памятью. Если подать в базу отпирающий ток, то тиристор откроется, но из-за эффекта памяти останется в этом состоянии до тех пор, пока ток через него не снизится практически до нуля.

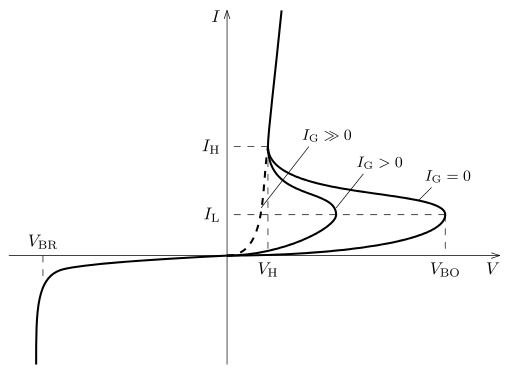

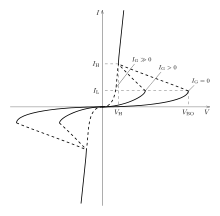

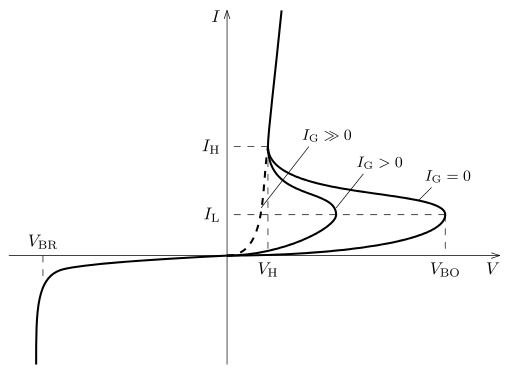

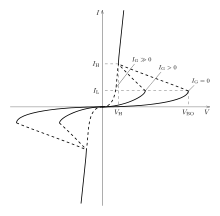

У тиристора очень необычная вольт-амперная характеристика. Она имеет S — образную форму.

Характеристика показывает зависимость тока через тиристор от напряжения между анодом и катодом при различных значениях тока базы IG. Напряжение Vbo соответствует напряжению включения тиристора. Vbr соответствует напряжению пробоя.

При достаточно большом токе базы тиристор ведет себя как диод. Иногда тиристор называют управляемым диодом, что соответствует его графическому обозначению на схемах. Тиристор проводит ток в одном направлении.

Принцип работы симистора

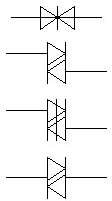

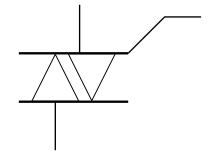

Симистор — это прибор, структура которого соответствует двум тиристорам с разной проводимостью, соединенных встречно-параллельно. Это ясно видно из их условного графического обозначения.

Вольт-амперная характеристика, в отличие от тиристора, симметрична.

Симистор проводит ток в обоих направлениях, в отличие от тиристора. В остальном его поведение аналогично.

Как и тиристор, симистор является электронным ключом, управляемым током, так же, как и транзисторный ключ, но в отличие от транзисторного ключа, симисторный (и тиристорный) остается в открытом состоянии и после снятия управляющего сигнала, пока ток через него превышает некоторое минимальное значение, называемое током удержания.

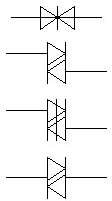

Динисторы как разновидность симисторов

Если не использовать управляющий вход симистора, он превращается в динистор. Характеристика динистора соответствует характеристике симистора при Ig = 0.

Динистор ведет себя, подобно разряднику. Если напряжение на выводах разрядника превышает напряжение пробоя, он начинает пропускать ток, и остается в открытом состоянии, пока ток не станет ниже порога удержания, или полярность напряжения не сменится на обратную. Динисторы часто используются для управления симисторными ключами.

Графическое условное обозначение динистора на электрических схемах может быть различным.

Принцип фазного регулирования мощности

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

В результате на нагрузку передается обрезанная синусоида тока. Меняя длительность открытого состояния ключа, можно управлять величиной мощности и действующим значением напряжения на нагрузке.

Такие схемы используются в регуляторах яркости ламп накаливания — диммерах, регуляторах мощности нагревательных приборов, схемах плавного пуска электродвигателей.

Схема регуляторов мощности на симисторе

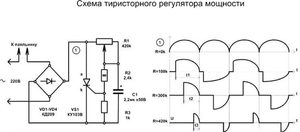

Простейшая схема симисторного регулятора приведена ниже. Емкость C1 заряжается через резисторы R1 и R2.

Простейшая схема симисторного регулятора приведена ниже. Емкость C1 заряжается через резисторы R1 и R2.

Когда напряжение на емкости достигнет величины напряжения открытия динистора, через открытый динистор на управляющий вход симистора подается отпирающий ток, симистор открывается и остается в открытом состоянии до конца полупериода. Емкость тем временем разряжается через открытый динистор и базу симистора. Напряжение на емкости падает, и динистор закрывается.

На втором полупериоде все повторяется. Меняя сопротивление R1, можно изменять скорость заряда емкости и, соответственно, момент срабатывания динистора и открытия ключа.

Проверка с помощью мультиметра

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

Тока мультиметра в режиме прозвонки или измерения сопротивления, скорее всего, недостаточно ни для тока управления, ни для тока удержания. Тестером можно лишь проверить пробой p-n переходов. Исправный переход работает как диод и показывает высокое сопротивление в одном направлении и низкое — в другом.

Для полноценной проверки симистора надо собрать хотя бы простейшую испытательную схему. Хотя бы на батарейках и лампочках. Если вы внимательно прочли данную статью, информации будет достаточно для подключения симистора по такой схеме для проверки его работоспособности.

Регуляторы мощности получили широкое применение в повседневной жизни. Их использование очень разнообразное: от регулирования величины яркости освещения до управления оборотами различных двигателей, с их помощью можно выставлять требуемую температуру различных нагревательных приборов. Таким образом, регулировать мощность можно для нагрузки любого вида как реактивной, так и активной.

Регулятор мощности представляет собой определённую электронную схему, с помощью которой можно контролировать значение энергии, подводимой к нагрузке.

Виды и характеристики регуляторов

Устройства, предназначенные для управления значениями мощности, разделяют по способу регулировки:

- т

иристорные;

иристорные; - симисторные;

- фазовые (диммер).

По виду выходного сигнала:

- стабилизированные;

- не стабилизированные.

Регулировка осуществляется при питании как от постоянного, так и переменного напряжения. Управлять можно величиной напряжения или тока.

По своему виду расположения регуляторы могут быть портативными и стационарными, устанавливаться в любом положении: вертикальном, потолочном, горизонтальном, крепиться на специальную дин рейку или встраиваться. Конструктивно выполняются как на специализированных печатных платах, так и с помощью навесного монтажа.

Основными характеристиками, на которые следует обращать внимание, являются следующие параметры:

- плавность регулировки;

- рабочая и пиковая подводимая мощность;

- диапазон входного рабочего напряжения;

- диапазон задания напряжения, поступающего на нагрузку;

- условия эксплуатации.

Тиристорный регулятор мощности

Схема и принцип работы такого устройства не отличается особой сложностью. Основное назначение тиристорного преобразователя — управление устройствами с малой мощностью, но в редких случаях и большой. В основе работы лежит использование задержки включения тиристорного ключа на полупериоде переменного тока. Главным компонентом такой схемы является тиристор, работающий в режиме ключа. При появлении разности потенциалов на управляющем контакте он открывается. Чем больше задержка при включении, тем меньше мощности поступает в нагрузку.

Простейшая схема, кроме тиристора, содержит два биполярных транзистора, два резистора, задающих рабочую точку, и конденсатор. Транзисторы, работая в режиме ключа, формируют управляющий сигнал. Как только разность потенциалов на конденсаторе достигает значения, равному рабочему, то транзисторы открываются, и подаётся сигнал на управляющий контакт. Конденсатор начинает разряжаться до следующего полупериода.

Простейшая схема, кроме тиристора, содержит два биполярных транзистора, два резистора, задающих рабочую точку, и конденсатор. Транзисторы, работая в режиме ключа, формируют управляющий сигнал. Как только разность потенциалов на конденсаторе достигает значения, равному рабочему, то транзисторы открываются, и подаётся сигнал на управляющий контакт. Конденсатор начинает разряжаться до следующего полупериода.

Преимущества этого типа регулятора в том, что он не требует настройки, а недостаток в чрезмерном нагреве. Для борьбы с перегревом используется как активная, так и пассивная система охлаждения.

Применяется тиристорный регулятор для управления мощностью бытовых (паяльники, электронагреватели, лампы накаливания ) и производственных приборов (плавный запуск мощных силовых установок). Агрегат может быть однофазным и трёхфазным.

Изготовление устройства самостоятельно

Если есть необходимость использовать тиристорный регулятор мощности, можно своими руками сделать прибор неплохого качества. Для этого нужно в специализированной точке продаж приобрести набор, содержащий подробную схему с описанием принципа сборки и работы. Или можно использовать любую схему из интернета или литературы и спаять устройство самостоятельно.

В качестве тиристоров можно использовать любой тип, например, отечественный КУ202Н или импортный bt151, в зависимости от необходимой мощности. Кроме тиристора, значение последней будет также зависеть от параметров диодного моста, применяемого в схеме. Регулировка мощности осуществляется с помощью переменного резистора. Если нет возможности или желания изготовить печатную плату, можно собрать прибор с помощью навесного монтажа. При этом необходимо тщательно заизолировать все места соединений во избежание короткого замыкания.

Симисторный регулятор мощности

Симистор является полупроводниковым элементом, предназначенным для использования в цепях переменного тока. Отличительной чертой прибора является то, что его выводы не имеют разделения на анод и катод. В отличие от тиристора, проводящего ток только в одну сторону, симистор проводит ток в обоих направлениях. Именно из-за этой способности симистор и применяется в сетях переменного тока.

Мощность регулируется в этом случае путём изменения количества полупериодов напряжения, которые действуют на нагрузку. Главное отличие от тиристорных схем в том, что здесь не используется выпрямительное устройство. Работа схемы основана на принципе фазного управления, то есть на изменении момента открытия симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль.

Мощность регулируется в этом случае путём изменения количества полупериодов напряжения, которые действуют на нагрузку. Главное отличие от тиристорных схем в том, что здесь не используется выпрямительное устройство. Работа схемы основана на принципе фазного управления, то есть на изменении момента открытия симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль.

Этот прибор используется для управления нагревательными элементами, лампами накаливания, оборотами двигателя. Сигнал на выходе устройства имеет пилообразную форму с управляемой длительностью импульса.

Самостоятельное изготовление прибора даже проще, чем изготовление тиристорного регулятора. Широкую популярность получили симисторы средней мощности типа BT137−600E или MAC97A6. Схема регулятора мощности на симисторе с использованием этих элементов отличается простотой изготовления.

Фазовый регулятор

Фазовое регулирование используется для плавного запуска двигателей различного типа или управления током при заряде аккумулятора. Один из видов таких приборов является диммер.

Основа работы лежит в изменении угла открытия ключевого тиристора, в результате чего на нагрузку поступают сигналы с отрезанной начальной частью полупериода, снижается действующая величина напряжения.

Достоинство такого типа регулирования — низкая стоимость ввиду применения недорогих радиодеталей. А вот основной недостаток — значимый коэффициент пульсаций и низкий коэффициент мощности выходного сигнала.

Нередко в конструкции такого вида регуляторов используются микросхемы низкочастотного типа. Благодаря этому регулятор способен быстро изменять мощность. Фазовые регуляторы редко стабилизируют с помощью стабилитронов, обычно роль стабилизатора выполняют попарно работающие тиристоры.

Регулятор мощности для паяльника своими руками

Рассмотрим пример изготовления регулятора тока своими руками. Например, будем регулировать мощность паяльника. Регулирование в таком устройстве позволяет не перегревать место пайки и способно защищать жало паяльника от выгорания.

Такого типа устройства выпускаются достаточно давно. Одним из видов его был отечественный прибор, носящий название «Добавочное устройство для электропаяльника типа П223». Он позволял использовать низковольтный паяльник напряжением 36 вольт, питаемый от сети 220 В.

Регулятор на симисторе КУ208Г

Схема прибора довольно интересная и простая в реализации. Отличительной её особенностью является использование неоновой лампочки.

Конденсатор, величиной порядка 0,1 мкФ, предназначен для генерации пилообразного импульса и защиты схемы управления от помех. Резисторы применяются для ограничения тока, а с помощью переменного резистора ток регулируется, его величина составляет около 220 кОм. Неоновая лампочка позволяет выполнять линейное управление и одновременно является индикатором. По интенсивности её яркости можно контролировать регулировку.

Недостатком такой схемы будет слабая информированность о мощности паяльника. Для наглядного отображения значений выставленного значения, при достаточном уровне радиоподготовки, можно применить микроконтроллер, например, pic16f628a. На нем также возможно будет выполнить электронную регулировку мощности, отказавшись от переменного резистора.

Регулировка на интегральном стабилизаторе

Ещё одним способом управления мощностью является применение интегральных стабилизаторов. Используя такое устройство, очень легко изготовить диммер для 12 вольтового регулятора напряжения. Такое устройство простое в сборке и обладает встроенной защитой, может использоваться как для подключения паяльника на 12 В, так и светодиодной ленты. Обычно переменный резистор подключается к входу управляющего электрода микросхемы. Недостаток — сильный нагрев стабилизирующей микросхемы.

Переменное напряжение сети 220 В понижается через трансформатор до 16−18 вольт. Далее через диодный мост и сглаживающий конденсатор выпрямленное значение поступает на вход линейного стабилизатора. С помощью переменного резистора посредством изменения рабочей характеристики микросхемы выставляется требуемое напряжение на выходе. Такое напряжение будет стабилизированным и для нашего случая составит 12 вольт.

При самостоятельном изготовлении приборов соблюдайте осторожность и помните про технику безопасности при работе с сетью переменного тока 220 В. Как правило, верно выполненный регулятор из исправных деталей не требует настройки и сразу начинает работать.

vi-pole.ru

Схемы регуляторов мощности (диммеров) на симисторах

Принцип работы симисторных регуляторов мощности (напряжения) в цепях

переменного тока.

Там же мы отметили, что симистор пришёл на смену рабочей лошадке-тиристору и практически полностью вытеснил его из электроцепей переменного тока.

Вспомним пройденный материал.

Отличительной чертой симистора является то, что при подаче на его управляющий электрод тока (напряжения), прибор переходит в проводящее

состояние, замыкая нагрузку, причём проводит ток, независимо от полярности, приложенного к нагрузке напряжения.

Полярность открывающего напряжения должна быть либо отрицательной для обеих полярностей напряжения на условном аноде, либо совпадать с

полярностью “анодного” напряжения (т.е. быть плюсовой в момент прохождения положительной полуволны и минусовой – в момент прохождения

отрицательной).

Итак. Важным плюсом симисторных схем в электроцепях переменного тока является отсутствие выпрямительных устройств, и двухполюсность напряжения в нагрузке, что даёт возможность подключать их, помимо всего прочего, как трансформаторам, так и электродвигателям переменного тока.

Познакомимся с расхожими схемами симисторных регуляторов.

Для начала давайте рассмотрим простейшую, но вполне себе работоспособную схему симисторного регулятора мощности с фазово-импульсным

управлением, позволяющего работать с нагрузками вплоть до 1200 Вт.

Рис.1

При замене симистора на другой, с большей величиной допустимого тока, мощность нагрузки можно увеличивать практически неограниченно.

А теперь – как это всё работает?

В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается

через последовательно соединённые резисторы R1 и R2.

Причём увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстаёт (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного

сопротивления резисторов и номинала ёмкости С1. Чем выше значения резисторов и конденсатора – тем больше сдвиг по фазе.

Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нём не достигнет порога пробоя динистора (около 35 В).

Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечёт ток, определяемый суммарным

сопротивлением открытого симистора и нагрузки.

При этом симистор остаётся открытым до конца полупериода, т.е. момента, когда полуволна сетевого напряжения приблизится к нулевому

уровню.

При действии отрицательной полуволны принцип работы устройства аналогичен.

Диаграммы напряжения на нагрузке при различных значениях переменного резистора приведены на Рис.1 справа.

Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных переходными процессами в индуктивных нагрузках (например, в электродвигателях и

обмотках трансформаторов),

симисторы должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка (снабберная цепь) между силовыми

электродами триака,

которая используется для ограничения скорости изменения напряжения (на схеме Рис.1 показана синим цветом).

В некоторых случаях, когда нагрузка имеет ярко выраженный ёмкостной характер, между силовыми электродами необходима индуктивность

для ограничения скорости изменения тока при коммутации.

Существуют и различные модификации приведённой выше простейшей схемы диммера.

Рис.2

Дополнительная цепочка R3 C2 (Рис.2 слева) призвана увеличить максимально достижимый фазовый сдвиг между сетевым напряжением и напряжением, поступающим на левый вывод динистора, что в свою очередь позволяет производить более глубокую регулировку мощности, подводимой к нагрузке.

На схеме, приведённой на Рис.2 справа, цепь, образованная диодами D1, D2 и резистором R1, обеспечивает плавность регулировки

при минимальной выходной мощности. Без неё характеристика управления регулятором имеет гистерезис, что проявляется в скачкообразном

повышении регулируемой мощности от нуля до 3…5% от максимальной.

Изредка можно встретить устройства, в которых регулировка мощности производится посредством отдельной схемы, которая

формирует импульсы с регулируемой длительностью для управления симистором.

Такие диммеры обладают значительно лучшими характеристиками, чем представленные выше, однако обратной стороной медали является

повышенная сложность устройств и необходимость наличия отдельного источника питания схемы. Исключения составляют устройства,

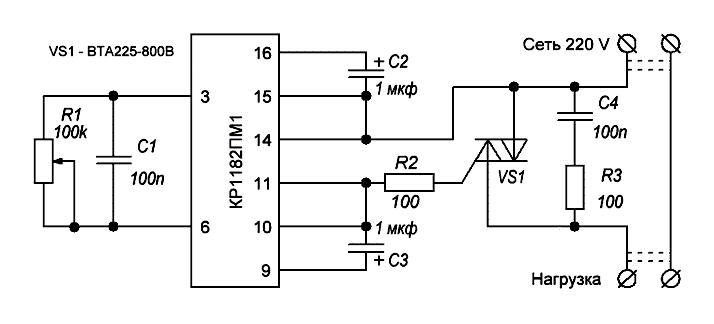

выполненные на специализированных ИМС. Примером такой микросхемы является фазовый регулятор КР1182ПМ1.

Рис.3

Применение КР1182ПМ1 в регуляторах мощности (Рис.3) позволяет добиваться как хорошей повторяемости, так и широкого диапазона перестройки и высокой температурной стабильности.

А если уж мы решили заморачиваться созданием отдельной схемы формирования управляющих импульсов, то имеет смысл отказаться от

фазово-импульсного метода управления, и обратиться в сторону регуляторов мощности, работающих по принципу пропускания через

нагрузку определённого целого числа периодов сетевого напряжения в единицу времени.

При таком способе регулирования появляется возможность включения симистора вблизи точки пересечения сетевым переменным напряжением

нулевого потенциала, вследствие чего радикально снижается уровень помех, вносимых в электросеть.

Освещение таким диммером не запитаешь ввиду заметного мерцания, а вот для беспомехового регулирования мощности электронагревательных

приборов – самое то.

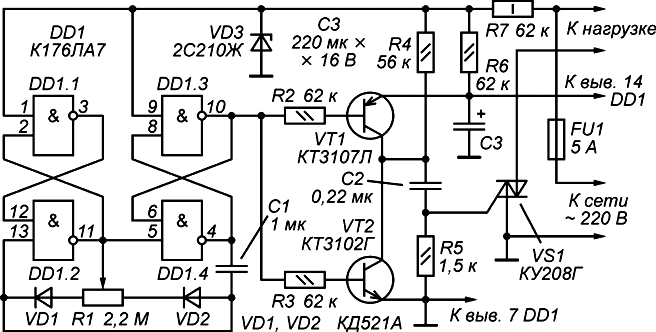

Рис.4

Данная схема (Рис.4) перекочевала со страницы https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/50/ и представляет собой модификацию регулятора мощности, описанного в журнале Радио, 2009, № 9, с. 40–41 «В.Молчанов Симисторный регулятор мощности». Вот, что пишет автор.

«Устройство предназначено для беспомехового регулирования мощности электронагревательных приборов, работающих от сети переменного

тока 220 В.

Кроме снижения уровня коммутационных помех, в регуляторе реализован принцип пропускания в нагрузку целого числа периодов сетевого

напряжения. При таком способе регулирования с высокой точностью обеспечивается отсутствие постоянной составляющей напряжения на нагрузке,

вследствие чего дополнительно снижается уровень искажений, вносимых в электросеть. Это особенно важно в случае мощной нагрузки.

Максимальная мощность нагрузки, подключаемой к регулятору, составляет 1 кВт. Потребляемый регулятором ток от сети не превышает 4 мА

(действующее значение), типовое потребление – 3,5 мА.

На микросхеме DD1 и элементах R1, C1, VD1, VD2 выполнен синхронизированный с сетью генератор прямоугольных импульсов. Период импульсов, вырабатываемых генератором, составляет около 1,3 с. Резистор R1 регулирует скважность импульсов. Элементы DD1.1, DD1.2 и DD1.3, DD1.4 включены как два RS‑триггера, на входы которых (выводы 1 и 9 микросхемы) через делитель R7R6 поступает часть сетевого напряжения. Транзисторы VT1 и VT2 выполняют функцию мощного инвертора логических сигналов для управления симистором. Питание устройства осуществляется через параметрический стабилизатор, в котором задействованы балластный резистор R7, стабилитрон VD3 и сглаживающий конденсатор C3. Когда напряжение на верхнем по схеме сетевом выводе относительно нижнего отрицательное, стабилитрон VD3 пропускает ток в прямом направлении, когда положительное – ограничивает напряжение на выводах 1 и 9 микросхемы DD1 на уровне 10 В. Ток, проходящий через эти выводы и внутренние защитные диоды микросхемы, заряжает конденсатор C3 до напряжения около 9,2 В, которое служит для питания низковольтной части устройства. Использование защитных диодов микросхемы не приводит к её защёлкиванию, поскольку амплитудное значение тока через резистор R7 ограничено и составляет около 5 мА.

Во время проверки регулятора мощности удобно в качестве нагрузки подключить лампу накаливания (желательно на 100 Вт или более). Устройство обычно не нуждается в налаживании, но если оказалось, что симистор VS1 открывается ненадёжно (лампа в нагрузке не включается или мерцает), можно попробовать уменьшить сопротивление резистора R4 или подобрать экземпляр симистора с меньшим током открывания. Резистор R4 позволяет выставить мгновенное напряжение сети, при котором происходит открывание симистора. Это напряжение может быть рассчитано по формуле Uпор ≈ Uпит∙R7/(2∙R4), где Uпит ≈ 9,2 В – напряжение на конденсаторе C3, сопротивления резисторов R6 и R7 должны быть равны. Уменьшение сопротивления резистора R4 обеспечивает более надёжное открывание симистора, но увеличивает уровень создаваемых помех, поэтому делать его сопротивление менее 30 кОм нежелательно».

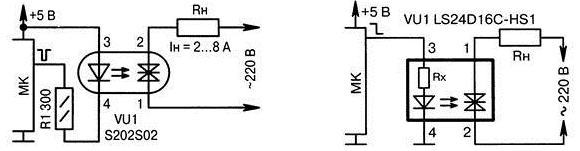

И конечно, было бы совсем неправильно не упомянуть о таком важном представителе симисторного семейства, как – оптосимистор.

Оптосимистор включается посредством освещения полупроводникового слоя и представляет собой комбинацию оптоизлучателя и

симистора в одном корпусе. Преимущество – простая однополярная схема управления и гальваническая изоляция цепей управления от

фаз сетевого напряжения.

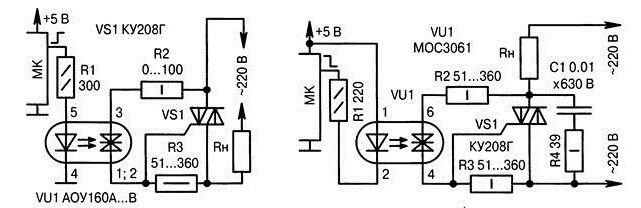

Оптосимисторы могут коммутировать нагрузку как сами (Рис.5),

Рис.5

так и управлять более мощными симисторами (Рис.6).

Рис.6

За счёт полной гальванической развязки управляющих цепей оптосимистора, основное его предназначение – это управление

мощностью нагрузки при помощи логических устройств или микроконтроллеров с собственными цепями питания.

Рис.7

В качестве примера на Рис.7 приведена схема регулятора мощности паяльника.

Вот, как работу этой схемы описывает уважаемый Falconist на странице сайта http://forum.cxem.net .

«Оптосимистор серии МОС204х/306х/308х содержит внутри себя схему пересечения питающим напряжением нуля, т.е. открывается только

в точке нулевого значения синусоидального сетевого напряжения, независимо от момента поступления управляющего напряжения на его светодиод.

Тем самым обеспечивается ключевой режим подключения нагрузки, с практически полным отсутствием ВЧ помех, проникающих в сеть 220 В.

Поэтому его замена на оптосимисторы МОС302х/305х, не имеющих такой схемы, крайне нежелательна, т.к. порочит сам принцип беспомехового

регулирования.

Конденсатор С1 является балластным реактивным сопротивлением. Ток, который он пропускает совместно с подключенным параллельно ему

резистором R1,приближенно составляет 16 мА. Данный ток используется для питания таймера DA1 и инфракрасного светодиода оптрона

DA2».

Работа таймера, формирующего управляющий сигнал для оптотиристора, аналогична работе DD1 на Рис.4 и сводится к формированию импульсов с изменяемой скважностью.

vpayaem.ru

Принцип работы симистора простым языком

Справочные данные популярных отечественные симисторов и зарубежных

триаков. Простейшие схемы симисторных регуляторов мощности.

Ну что ж! На предыдущей странице мы достаточно плотно обсудили свойства и характеристики полупроводникового прибора под названием тиристор, неуважительно обозвали его “довольно архаичным”, пришло время выдвигать внятную альтернативу.

Симистор пришёл на смену рабочей лошадке-тиристору и практически полностью заменил его в электроцепях переменного тока.

История создания симистора также не нова и приходится на 1960-е годы, причём изобретён и запатентован он был в СССР группой товарищей из Мордовского радиотехнического института.

Итак:

Симистор, он же триак, он же симметричный триодный тиристор — это полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристора, но, в отличие от него, способный пропускать ток в двух направлениях и используемый для коммутации нагрузки в цепях переменного тока.

На Рис.1 слева направо приведены: топологическая структура симистора, далее расхожая, но весьма условная, эквивалентная схема, выполненная на двух тиристорах и, наконец, изображение симистора на принципиальных схемах.

МТ1 и МТ2 — это силовые выводы, которые могут обозначаться, как Т1&Т2; ТЕ1&ТЕ2; А1&А2; катод&анод. Управляющий электрод, как правило, обозначается латинской G либо русской У.

Глядя на эквивалентную схему, может возникнуть иллюзия, что симистор относительно горизонтальной оси является элементом абсолютно симметричным, что даёт возможность как угодно крутить его вокруг управляющего электрода. Это не верно.

Точно так же, как у тиристора, напряжение на управляющий электрод симистора должно подаваться относительно условного катода (МТ1, Т1, ТЕ1, А1).

Иногда производитель может обозначать цифрой 1 “анодный” вывод, цифрой 2 — “катодный”, поэтому всегда важно придерживаться обозначений, приведённых в паспортных характеристиках на прибор.

Полярность открывающего напряжения должна быть либо отрицательной для обеих полярностей напряжения на условном аноде, либо совпадать с полярностью “анодного” напряжения (т.е. быть плюсовой в момент прохождения положительной полуволны и минусовой — в момент прохождения отрицательной).

Приведём вольт-амперную характеристику тиристора и схему, реализующую самый простой способ управления симисторами — подачу на управляющий электрод прибора постоянного тока с величиной, необходимой для его включения (Рис.2).

Рис.2

Огромным плюсом симистора перед тиристором является возможность в штатном режиме работать с разнополярными полупериодами сетевого напряжения. Вольт-амперная характеристика является симметричной, надобности в выпрямительном мосте — никакой, схема получается проще, но главное — исключается элемент (выпрямитель), на котором вхолостую рассеивается около 50% мощности.

Давайте рассмотрим работу симистора при подаче на его управляющий вход постоянного тока отрицательной полярности (Рис.2 справа), ведь мы помним, что именно такая полярность открывающего напряжения является универсальной и для положительных, и для отрицательных полупериодов напряжения сети. На самом деле, всё происходит абсолютно аналогично описанной на предыдущей странице работе тиристора.

Повторим пройденный материал.

1. Для начала рассмотрим случай, когда управляющий электрод симистора отключен (S1 на схеме разомкнут, Iу на ВАХ равен 0). Тока через нагрузку нет (участки III на ВАХ), симистор закрыт, и для того, чтобы его открыть, необходимо поднять напряжение на “аноде” симистора настолько, чтобы возник лавинный пробой p-n-переходов полупроводника.

Оговоримся — зафиксировать нам этот процесс не удастся, потому что величина этого напряжения составляет несколько сотен вольт и, как правило, превышает амплитудное значение напряжения сети.

Тем не менее — при достижении этого уровня напряжения (точки II на ВАХ) симистор отпирается, падение напряжения между силовыми выводами падает до единиц вольт, нагрузка подключается к сети — наступает рабочий режим открытого симистора (участки I на ВАХ).

Чтобы закрыть симистор, нужно снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на “аноде”) ниже тока удержания.

2. Для того чтобы снизить величину напряжения включения симистора, следует замкнуть S1 и, тем самым, подать на управляющий электрод ток, задаваемый значением переменного резистора R1. Чем больше ток Iу, тем при меньшем анодном напряжении происходит переключение симистора в проводящее состояние.

А при какой-то величине тока управляющего электрода, называемой током спрямления (на ВАХ не показано), горба на характеристике вообще не будет, и напряжение открывания симистора составит незначительную величину, исчисляемую единицами вольт.

Абсолютно так же, как и в прошлом пункте, чтобы закрыть симистор, необходимо снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на “аноде”) ниже значения тока удержания.

То бишь — всё полностью аналогично тиристору. Для открывания симистора следует подать на управляющий электрод прибора постоянный ток с величиной, необходимой для его включения, для закрывания — снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на “аноде”) ниже значения тока удержания.

Т.е. в нашем случае, представленном на Рис.2 — симистор будет открываться при замыкании S1 в каждый момент превышения “анодным” напряжением некоторого значения, зависящего от номинала R1, а закрываться с каждым полупериодом сетевого напряжения в момент приближения его уровня к нулевому значению.

Описанный выше способ управления симистором посредством подачи на управляющий электрод постоянного напряжения обладает существенным недостатком — требуется довольно большой ток (а соответственно и мощность) управляющего сигнала (по паспорту — до 250мА для КУ208). Поэтому в большинстве случаев для управления симисторами используется импульсный метод, либо метод, при котором открытый симистор шунтирует цепь управления, не допуская бесполезного рассеивания мощности на её элементах.

В качестве примера рассмотрим простейшую, но вполне себе работоспособную схему симисторного регулятора мощности, позволяющего работать с нагрузками вплоть до 2000 Вт.

Рис.3

Как можно увидеть, на схеме помимо симистора VS2 присутствует малопонятный элемент VS1 — динистор. Для интересующихся отмечу — на странице ссылка на страницу мы подробно обсудили принцип работы, свойства и характеристики приборов данного типа.

А теперь — как это всё работает?

В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через последовательно соединённые резисторы R1 и R2. Причём увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстаёт (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления резисторов и номинала ёмкости С1. Чем выше значения резисторов и конденсатора — тем больше сдвиг по фазе.

Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нём не достигнет порога пробоя динистора (около 35 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечёт ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки.

При этом симистор остаётся открытым до конца полупериода, т.е. момента, когда полуволна сетевого напряжения приблизится к нулевому уровню.

Переменным резистором R2 устанавливают момент открывания динистора и симистора, производя тем самым регулировку мощности, подводимой к нагрузке.

При действии отрицательной полуволны принцип работы устройства аналогичен.

Диаграммы напряжения на нагрузке при различных значениях переменного резистора приведены на Рис.3 справа.

Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных переходными процессами в индуктивных нагрузках (например, в электродвигателях), симисторы должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка (снабберная цепь) между силовыми электродами триака, которая используется для ограничения скорости изменения напряжения (на схеме Рис.3 показана синим цветом).

В некоторых случаях, когда нагрузка имеет ярко выраженный ёмкостной характер, между силовыми электродами необходима индуктивность для ограничения скорости изменения тока при коммутации.

А под занавес приведём основные характеристики отечественных симисторов и зарубежных триаков.

| Тип | U макс, В | I max, А | Iу отп, мА |

| КУ208Г | 400 | 5 | |

| BT 131-600 | 600 | 1 | |

| BT 134-500 | 500 | 4 | |

| BT 134-600 | 600 | 4 | |

| BT 134-600D | 600 | 4 | |

| BT 136-500Е | 500 | 4 | |

| BT 136-600Е | 600 | 4 | |

| BT 137-600Е | 600 | 8 | |

| BT 138-600 | 600 | 12 | |

| BT 138-800 | 800 | 12 | |

| BT 139-500 | 500 | 16 | |

| BT 139-600 | 600 | 16 | |

| BT 139-800 | 800 | 16 | |

| BTA 140-600 | 600 | 25 | |

| BTF 140-800 | 800 | 25 | |

| BT 151-650R | 650 | 12 | |

| BT 151-800R | 800 | 12 | |

| BT 169D | 400 | 12 | |

| BTA/BTB 04-600S | 600 | 4 | |

| BTA/BTB 06-600C | 600 | 6 | |

| BTA/BTB 08-600B | 600 | 8 | |

| BTA/BTB 08-600C | 600 | 8 | |

| BTA/BTB 10-600B | 600 | 10 | |

| BTA/BTB 12-600B | 600 | 12 | |

| BTA/BTB 12-600C | 600 | 12 | |

| BTA/BTB 12-800B | 800 | 12 | |

| BTA/BTB 12-800C | 800 | 12 | |

| BTA/BTB 16-600B | 600 | 16 | |

| BTA/BTB 16-600C | 600 | 16 | |

| BTA/BTB 16-600S | 600 | 16 | |

| BTA/BTB 16-800B | 800 | 16 | |

| BTA/BTB 16-800S | 800 | 16 | |

| BTA/BTB 24-600B | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 24-600C | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 24-800B | 800 | 25 | |

| BTA/BTB 25-600В | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 26-600A | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 26-600B | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 26-700B | 700 | 25 | |

| BTA/BTB 26-800B | 800 | 25 | |

| BTA/BTB 40-600B | 600 | 40 | |

| BTA/BTB 40-800B | 800 | 40 | |

| BTA/BTB 41-600B | 600 | 41 | |

| BTA/BTB 41-800B | 800 | 41 | |

| MAC8M | 600 | 8 | |

| MAC8N | 800 | 8 | |

| MAC9M | 600 | 9 | |

| MAC9N | 800 | 9 | |

| MAC12M | 600 | 12 | |

| MAC12N | 800 | 12 | |

| MAC15M | 600 | 15 | |

| MAC12N | 800 | 15 |

Симисторы с обозначение BTA отличаются от других наличием изолированного корпуса.

Падение напряжения на открытом симисторе составляет примерно 1-2 В и мало зависит от протекающего тока.

Полупроводниковые элементы применяются для создания различных устройств и техники. Некоторые из них выполняют функции электронных ключей, например, симисторы. Большинство радиолюбителей сталкивается с ремонтом различной техники, в которой он применяется. Для выполнения качественного ремонта следует получить подробную информацию о детали, выяснить ее структуру и принцип работы.

Полупроводниковые элементы применяются для создания различных устройств и техники. Некоторые из них выполняют функции электронных ключей, например, симисторы. Большинство радиолюбителей сталкивается с ремонтом различной техники, в которой он применяется. Для выполнения качественного ремонта следует получить подробную информацию о детали, выяснить ее структуру и принцип работы.

Общие сведения

Симистор (триак) является одним из видов тиристора и обладает большим количеством переходов p-n-типа. Его целесообразно применять в цепях переменного тока для электронного управления. Чтобы понять принцип работы симистора «чайникам» в этом вопросе, следует рассмотреть его структуру, функцию и сферы применения.

Информация о ключах

Ключи — устройства, которые применяются для коммутации или переключения в электрических цепях. Существует три их вида, и каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Классифицируются ключи по типу переключения:

- Механические.

- Электромеханические.

- Электронные.

К механическим ключам относятся выключатели и рубильники. Применяются они в случаях необходимости ручной коммутации для замыкания одного или нескольких групп контактов. К виду электромеханических ключей следует отнести реле (контакторы). Электромагнитное реле состоит из магнита, представляющего катушку с подвижным сердечником. При подаче питания на катушку она притягивает сердечник с группой контактов: одни контакты замыкаются, а другие — размыкаются.

Среди достоинств применения электромеханических ключей можно выделить следующие: отсутствие падения напряжения и потери мощности на контактах, а также изолирование цепей нагрузки и коммутации. У этого типа ключей есть и недостатки:

- Число переключений ограниченно, поскольку контакты изнашиваются.

- При размыкании возникает электрическая дуга, которая приводит к разрушению контактов (электроэрозии). Невозможно применять во взрывоопасных средах.

- Очень низкое быстродействие.

Электронные ключи бывают на разной базе полупроводниковых элементов: транзисторах, управляемых диодах (тиристорах) и симметричных управляемых диодах (симисторах). Простейшим электронным ключом является транзистор биполярного типа с коллектором, эмиттером и базой, состоящего из 2 p-n-переходов. По структуре они бывают 2 типов: n-p-n и р-n-p.

Поскольку транзистор состоит из 2 p-n-переходов, то в зависимости от состояния, в которых они находятся, различают 4 режима работы: основной, инверсный, насыщения и отсечки. При активном режиме открыт коллекторный переход, а при инверсном — эмиттерный. При двух открытых переходах транзистор работает в режиме насыщения. При условии, что закрыты оба перехода, он будет работать в режиме отсечки.

Для использования транзистора необходимо всего 2 его состояния. Режим отсечки происходит при отсутствии тока базы, следовательно, при этом ток коллектора равен 0. При подаче достаточного значения тока на базу полупроводниковый прибор будет работать в режиме насыщения, т. е. в открытом состоянии.

Если рассматривать ключи на полевых транзисторах, то появляется возможность менять его проводимость при изменении величины напряжения на затворе, выполняющего функцию управляющего электрода. Управляя его работой при помощи воздействия на затвор, можно получить два состояния: открытое и закрытое. Ключи на полевых транзисторах обладают высоким быстродействием, чем на биполярных.

Электронные ключи, выполненные на тиристорах, обладают некоторыми особенностями. Тиристор является полупроводниковым радиоэлементом с p-n-p-n или n-p-n-p переходам и имеет 3, а иногда и 4 вывода. Состоит он из p-слоя (катода), n-слоя (анода) и управляющего электрода (базы). Его можно заменить 2 транзисторами разной структуры. Он представляет 2 ключа транзисторного типа, которые включены встречно. База одного транзистора подключается к коллектору другого.

При подаче на базу отпирающего тока управляемый диод откроется и останется в этом состоянии, пока величина тока не будет снижена до нулевого значения. При большом значении тока базы тиристор является обыкновенным полупроводниковым диодом, проводящим ток в одном направлении.

Он может функционировать в цепях переменного тока, но только на половину мощности. Для этих целей необходимо применять симистор.

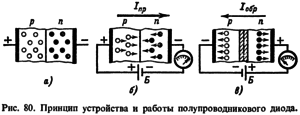

Принцип работы симистора

Основным отличием симистора от тиристора является проводимость сразу в двух направлениях. Симистор можно заменить 2 тиристорами, которые имеют встречно-параллельное подключение на рисунке 1. На нем представлено условное графическое обозначение триака на электрических принципиальных схемах. В некоторой литературе можно встретить и другие названия: триак и симметричный управляемый диод.

Рисунок 1. Симистор (схема включения 2 тиристоров) и его графическое обозначение

Существует простой пример, который позволит понять даже «чайникам», как работает симистор. Дверь в гостинице можно открывать в двух направлениях, причем в нее могут войти и выйти сразу 2 человека. Этот простой пример показывает, что триак может пропускать ток сразу в двух направлениях (прямом и обратном), поскольку он состоит из 5 p-n-переходов. Управление его работой осуществляется при помощи базы.

Слои симисторного ключа, изготовленные из полупроводника, похожи на переход транзистора, но имеют еще 3 дополнительных области n-типа. Четвертый слой находится возле катода и является разделенным, поскольку анод и катод при движении тока выполняют некоторые функции, а при обратном направлении движения — меняются местами. Пятый слой находится возле базы.

При подаче сигнала на управляющий вывод произойдет отпирание симметричного управляющегося диода, поскольку его анод будет иметь положительный потенциал. В этом случае по верхнему тиристору потечет ток. При изменении полярности ток будет течь по нижнему тиристору (рисунок 1). Об этом свидетельствует его вольт-амперная характеристика (ВАХ) на рисунке 2. Она состоит из двух кривых, повернутых на 180 градусов.

Рисунок 2. ВАХ триака

Литерой «А» обозначено его закрытое состояние, а «В» — открытое. Urrm и Udrm — допустимые значения прямого и обратного напряжений. Idrm и Irrm — прямой и обратный токи.

Виды и сферы применения

Поскольку симистор является видом тиристора, то основным их отличием является параметры управляющего электрода (базы). Кроме того, они классифицируются по другим признакам:

Конструкция.

Конструкция.- Величина тока, при которой наступает перегрузка.

- Характеристики базы.

- Значения прямых и обратных токов.

- Величина прямого и обратного напряжений.

- Тип электрической нагрузки. Бывают силовыми и обычными.

- Параметр силы тока, необходимой для открытия затвора.

- Коэффициент dv/dt или скорость, с которой происходит переключение.

- Производитель.

- Мощность.

Благодаря особенности пропускания тока в двух направлениях, их используют в цепях переменного тока, поскольку тиристор не может работать на полную мощность. Симметричные тиристоры получили широкое применение в таких устройствах:

- Приборах для регулировки яркости света или диммерах.

- Регуляторах оборотов для различного инструмента (лобзики, шуруповерты и т. д.).

- Электронной регулировке температур для индукционных плит.

- Холодильной аппаратуре для плавного запуска двигателя.

- Бытовой технике.

- Промышленности для освещения, плавного пуска приводов машин и механизмов.

Среди достоинств симисторов можно выделить незначительную стоимость, надежность и они не генерируют помехи (не используются контакты механического типа), а также длительный срок эксплуатации. К основным недостаткам следует отнести следующие: необходимость в дополнительном теплоотводе, невозможность использования на высоких частотах, а также влияние помех и шумов различного рода.

Для подавления помех следует подсоединить параллельно триаку, между катодом и анодом, цепочку из конденсатора и резистора с номиналами от 0,02 до 0,3 мкФ и от 45 до 500 Ом соответственно. Для применения в какой-либо схеме или устройстве следует знать основные технические характеристики, поскольку владение этой информацией поможет избежать множества трудностей перед начинающим радиолюбителем.

Технические характеристики

У триаков существуют характеристики, позволяющие применять их в какой-либо схеме. Кроме того, они отличаются также и производителем — бывают отечественные и импортные. Основное отличие импортных состоит в том, что нет необходимости подстраивать их работу при помощи дополнительных радиоэлементов, т. е. собирать дополнительную схему управления симистором. У симисторов существуют следующие характеристики:

Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.

Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.- Минимальное и максимальное значения тока, при котором происходит открытие его перехода, а также значение максимального импульсного тока, необходимого для его открытия.

- Период включения и выключения.

- Коэффициент dv/dt.

Характеристики в основном определяются по маркировке триаков с использованием справочника. В справочной информации имеется информация о том, как он выглядит, и дается его распиновка. При использовании триака следует учитывать такую характеристику, как dv/dt. Она показывает значения коэффициента, при котором не происходит самопроизвольное включение из-за скачков напряжения. Причинами такого включения могут служить помехи импульсного происхождения и падение напряжения при коммутации ключа. Кроме того, чтобы избежать последствий, следует применять RC-цепочку, а также ограничивающие диоды или варистор. Эта цепочка подсоединяется к эмиттеру и коллектору симистора.

При выборе триака следует обратить внимание на все характеристики, поскольку не имеет смысла использовать высоковольтный тип в схемах с низким напряжением. Например, если устройство работает от напряжения 36 В, то зарубежный симистор Zo607 с напряжением 600 В (его аналог — вта41600в) не следует применять.

Кроме того, в некоторых источниках можно встретить понятие бесснабберного симистора. Это тип, который применяется при индуктивных нагрузках. Примером такой модели являются m10lz47, mac12n и tg35c60.

Диагностика в схемах

В некоторых случаях радиолюбитель сталкивается с проверкой симистора, однако не всегда может ее корректно произвести. В случае выхода триака из строя его желательно выпаять из платы и произвести его проверку. Обычный цифровой мультиметр для этой цели не подойдет, поскольку его ток слишком мал, чтобы открыть переход детали. Для этого подойдет обыкновенный стрелочный омметр. Вариантов проверки всего два: использовать стрелочный прибор или собрать спецсхему для этой операции. Для осуществления проверки по первому варианту необходимо руководствоваться следующим алгоритмом:

- Включить прибор в режим измерения величины сопротивления.

- Подключить щупы тестера к эмиттеру и коллектору. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, то деталь исправна. Остальные случаи указывают на ее неисправность.

- Соединить базу и вывод Т2. В этом случае сопротивление будет в пределах от 40 до 250 Ом. Если поменять местами щупы, то прибор снова покажет бесконечность. Это свидетельствует об исправности симистора.

Однако первый метод диагностики в некоторых случаях дает не совсем нужные и верные результаты. Очень часто проверенная таким способом деталь в схеме не работает. Это связано с тем, что герметичность ее корпуса нарушена. Недостаток метода — неточная диагностика. Для более точной диагностики следует проверить триак в работе (схема 1). Для этого необходимо использовать лампу накаливания и аккумулятор.

Схема 1. Проверка симметричного тиристора при помощи лампы накаливания и источника питания

В этой схеме симистор будет проверен под нагрузкой. При касании управляющего электрода, лампочка загорится и будет гореть некоторое время, пока не пропадет питание на аноде или ток на базе не будет малой величины. Недостаток метода — простая конструкция, при которой неудобно осуществлять проверку, поскольку следует напаивать провода на выводы триака. После проверки при неисправной детали следует произвести замену.

Таким образом, симисторы используются в управляемых устройствах в качестве электронных ключей, способных пропускать ток в двух направлениях. Их несложно проверить и желательно использовать специальную схему для этой операции.

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Электромеханические ключи

Для коммутации в электрических схемах используются ключи различного типа:

- механические;

- электромеханические;

- электронные.

К электромеханической группе относятся реле или контакторы. Замыканием и размыканием контактов управляет электромагнит. На катушку электромагнита подается управляющее напряжение, которое может быть как постоянным, так и переменным. Механические контакты реле могут коммутировать практически любые токи. Сопротивление контактной пары ничтожно, падение напряжения на контактах практически отсутствует. Нет потерь мощности при коммутации нагрузок, хотя есть потери на питание управляющей катушки.

К электромеханической группе относятся реле или контакторы. Замыканием и размыканием контактов управляет электромагнит. На катушку электромагнита подается управляющее напряжение, которое может быть как постоянным, так и переменным. Механические контакты реле могут коммутировать практически любые токи. Сопротивление контактной пары ничтожно, падение напряжения на контактах практически отсутствует. Нет потерь мощности при коммутации нагрузок, хотя есть потери на питание управляющей катушки.

Огромным преимуществом контакторов является то, что цепи нагрузки и управления электрически изолированы.

Недостатков тоже немало:

- Ограниченно число переключений. Контакты изнашиваются;

- Возникновение электрической дуги при размыкании — искрение контактов. Приводит к электроэрозии и недопустимо во взрывоопасных средах;

- Низкое быстродействие.

Там, где применение контакторов невозможно или нецелесообразно, применяют электронные ключи.

Электронные ключи

В настоящее время применяются следующие типы:

- Ключи на биполярных транзисторах;

- Ключи на полевых транзисторах;

- Ключи на управляемых диодах — тиристорах;

- Ключи на симметричных управляемых диодах — симисторах.

Рассмотрим подробно каждый из типов:

На транзисторах

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Если ток базы отсутствует, ток коллектора равен нулю. Транзистор находится в состоянии отсечки. Это соответствует разомкнутому состоянию.

Если в базу подать ток достаточной величины, транзистор войдет в насыщение, и напряжение на коллекторе будет близко к нулю, независимо от тока коллектора. Это соответствует замкнутому состоянию.

До появления полевых транзисторов ключи на биполярных транзисторах были основой всей полупроводниковой схемотехники.

В полевых транзисторах между выводами стока и истока существует проводящий канал n или р типа. К этому каналу через диэлектрический слой окисла подключен управляющий электрод — затвор. Меняя напряжение на затворе, можно воздействовать на ширину проводящего канала и тем самым менять его проводимость. Управляя затвором, можно переводить ключ в открытое и закрытое состояние.

Ключи на полевых транзисторах превосходят ключи на биполярных по быстродействию, поскольку биполярные транзисторы медленно выходят из режима насыщения.

Сегодня все компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты собраны на комплиментарных (то есть разнополярных) МОП транзисторах. В быстродействующей силовой электронике также применяются мощные полевые транзисторы.

На тиристорах

Если добавить к структуре биполярного транзистора еще один p-n переход, можно получить прибор с очень интересными свойствами — управляемый диод, или тиристор.

Тиристор — это полупроводниковый прибор со структурой p-n-p-n или n-p-n-p. Он имеет три или реже четыре вывода. Вывод, подключенный к внешнему слою p, называется анод, к внешнему слою n — катод. Управляющий электрод, называемый базой, подключается к одному из внутренних слоев, обычно к тому, который примыкает к катоду. Тиристор может иметь и две базы, но это не принципиально.

Эта структура эквивалентна соединению двух, транзисторов с разным типом проводимости, показанному на рисунке.

Это два транзисторных ключа, включенных навстречу друг другу. База каждого из транзисторов подключена к коллектору другого. Эта схема напоминает триггер — элемент с памятью. Если подать в базу отпирающий ток, то тиристор откроется, но из-за эффекта памяти останется в этом состоянии до тех пор, пока ток через него не снизится практически до нуля.

У тиристора очень необычная вольт-амперная характеристика. Она имеет S — образную форму.

Характеристика показывает зависимость тока через тиристор от напряжения между анодом и катодом при различных значениях тока базы IG. Напряжение Vbo соответствует напряжению включения тиристора. Vbr соответствует напряжению пробоя.

При достаточно большом токе базы тиристор ведет себя как диод. Иногда тиристор называют управляемым диодом, что соответствует его графическому обозначению на схемах. Тиристор проводит ток в одном направлении.

Принцип работы симистора

Симистор — это прибор, структура которого соответствует двум тиристорам с разной проводимостью, соединенных встречно-параллельно. Это ясно видно из их условного графического обозначения.

Вольт-амперная характеристика, в отличие от тиристора, симметрична.

Симистор проводит ток в обоих направлениях, в отличие от тиристора. В остальном его поведение аналогично.

Как и тиристор, симистор является электронным ключом, управляемым током, так же, как и транзисторный ключ, но в отличие от транзисторного ключа, симисторный (и тиристорный) остается в открытом состоянии и после снятия управляющего сигнала, пока ток через него превышает некоторое минимальное значение, называемое током удержания.

Динисторы как разновидность симисторов

Если не использовать управляющий вход симистора, он превращается в динистор. Характеристика динистора соответствует характеристике симистора при Ig = 0.

Динистор ведет себя, подобно разряднику. Если напряжение на выводах разрядника превышает напряжение пробоя, он начинает пропускать ток, и остается в открытом состоянии, пока ток не станет ниже порога удержания, или полярность напряжения не сменится на обратную. Динисторы часто используются для управления симисторными ключами.

Графическое условное обозначение динистора на электрических схемах может быть различным.

Принцип фазного регулирования мощности

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

В результате на нагрузку передается обрезанная синусоида тока. Меняя длительность открытого состояния ключа, можно управлять величиной мощности и действующим значением напряжения на нагрузке.

Такие схемы используются в регуляторах яркости ламп накаливания — диммерах, регуляторах мощности нагревательных приборов, схемах плавного пуска электродвигателей.

Схема регуляторов мощности на симисторе

Простейшая схема симисторного регулятора приведена ниже. Емкость C1 заряжается через резисторы R1 и R2.

Простейшая схема симисторного регулятора приведена ниже. Емкость C1 заряжается через резисторы R1 и R2.

Когда напряжение на емкости достигнет величины напряжения открытия динистора, через открытый динистор на управляющий вход симистора подается отпирающий ток, симистор открывается и остается в открытом состоянии до конца полупериода. Емкость тем временем разряжается через открытый динистор и базу симистора. Напряжение на емкости падает, и динистор закрывается.

На втором полупериоде все повторяется. Меняя сопротивление R1, можно изменять скорость заряда емкости и, соответственно, момент срабатывания динистора и открытия ключа.

Проверка с помощью мультиметра

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

Тока мультиметра в режиме прозвонки или измерения сопротивления, скорее всего, недостаточно ни для тока управления, ни для тока удержания. Тестером можно лишь проверить пробой p-n переходов. Исправный переход работает как диод и показывает высокое сопротивление в одном направлении и низкое — в другом.

Для полноценной проверки симистора надо собрать хотя бы простейшую испытательную схему. Хотя бы на батарейках и лампочках. Если вы внимательно прочли данную статью, информации будет достаточно для подключения симистора по такой схеме для проверки его работоспособности.

vi-pole.ru

Симистор (симметричный тиристор) — Меандр — занимательная электроника

Большинство полупроводниковых приборов созданы на переходах или слоях (n-p, p-n). Полупроводниковый диод имеет один переход (p-n) и два слоя. У транзистора два перехода и три слоя (n-p-n, p-n-p). А если добавить ещё один слой, то получается четырёхслойный полупроводниковый прибор — тиристор. Два тиристора включенные встречно-параллельно и есть симистор (от симметричный тиристор).

В англоязычной технической литературе можно встретить название ТРИАК (TRIAC – triode for alternating current). Вот так симистор изображается в электронных схемах:

У симистора три электрода (вывода). Один из них управляющий. Обозначается он буквой G (от англ. слова gate — «затвор»). Два остальных — это силовые электроды (T1 и T2). На схемах они могут обозначаться и буквой A (A1 и A2).

А это эквивалентная схема симистора выполненного на двух тиристорах. >>>

Следует однако отметить, что симистор управляется несколько по другому нежели эквивалентная тиристорная схема.

Симистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов. По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе. К сожалению чаще бывает наоборот.

Как работает симистор?

Если у тиристора есть конкретные анод и катод то электроды симистора так охарактеризовать нельзя поскольку каждый электрод является и анодом и катодом одновременно. Поэтому в отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока.

Очень простой схемой, характеризующей принцип работы и область применения симистора может служить электронный регулятор мощности. В качестве нагрузки можно использовать что угодно: лампу накаливания, паяльник или электровентилятор.

Симисторный регулятор мощности |

После подключения устройства к сети на один из электродов симистора подаётся переменное напряжение. На электрод, который является управляющим с диодного моста подаётся отрицательное управляющее напряжение. При превышении порога включения симистор откроется и ток пойдёт в нагрузку. В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность он закроется. Потом процесс повторяется.

Чем больше уровень управляющего напряжения тем быстрее включится симистор и длительность импульса на нагрузке будет больше. При уменьшении управляющего напряжения длительность импульсов на нагрузке будет меньше. После симистора напряжение имеет пилообразную форму с регулируемой длительностью импульса. В данном случае изменяя управляющее напряжение мы можем регулировать яркость электрической лампочки или температуру жала паяльника.

Симистор управляется как отрицательным так и положительным током. В зависимости от полярности управляющего напряжения рассматривают четыре так называемых сектора или режима работы. Но этот материал достаточно сложен для одной статьи.

Если рассматривать симистор как электронный выключатель или реле то его достоинства неоспоримы:

- Невысокая стоимость.

- По сравнению с электромеханическими приборами большой срок службы.

- Отсутствие контактов и, как следствие, нет искрения и дребезга.

К недостаткам можно отнести:

- Симистор весьма чувствителен к перегреву и монтируется на радиаторе.

- Не работает на высоких частотах, так как просто не успевает перейти из открытого состояния в закрытое.

- Реагирует на внешние электромеханические помехи, что вызывает ложное срабатывание.

Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.

Основные параметры симистора.

Основные параметры удобно рассмотреть на примере популярного отечественного симистора КУ208Г. Будучи разработан и выпущен достаточно давно он продолжает оставаться востребованным у любителей сделать что-то своими руками. Вот его основные параметры.

- Максимальное обратное напряжение – 400 V. Это означает,что он прекрасно может управлять нагрузкой в сети 220 V и ещё с запасом.

- В импульсном режиме напряжение точно такое же.

- Максимальный ток в открытом состоянии – 5 А.

- Максимальный ток в импульсном режиме – 10 А.

- Наименьший постоянный ток, необходимый для открытия симистора – 300 мА.

- Наименьший импульсный ток – 160 мА.

- Открывающее напряжение при токе 300 мА – 2,5 V.

- Открывающее напряжение при токе 160 мА – 5 V.

- Время включения – 10 мкс.

- Время выключения – 150 мкс.

Как видим, для открывания симистора необходимым условием является совокупность тока и напряжения. Больше ток, меньше напряжение и наоборот. Следует обратить внимание на большую разницу между временем включения и выключения (10 мкс. против 150 мкс.).

Оптосимистор

Современная и перспективная разновидность симистора это оптосимистор. Название говорит само за себя. Вместо управляющего электрода в корпусе симистора находится светодиод и управление осуществляется изменением напряжения на светодиоде. На изображении показан внешний вид оптосимистора MOC3023 и его внутреннее устройство.

Оптосимистор MOC3033 | Устройство оптосимисторов |

Как видим, внутри корпуса смонтирован светодиод и симистор, который управляется за счёт излучения светодиода. Выводы, отмеченные как N/C и NC не используются, и не подключаются к элементам схемы. NC — это сокращение от Not Connect, которое переводится с английского как «не подключайте».

Самое ценное в оптосимисторе это то, что между цепью управления и силовой цепью осуществлена полная гальваническая развязка. Это повышает уровень электробезопасности и надёжности всей схемы.

Возможно, вам это будет интересно:

meandr.org

симистор | Электрознайка. Домашний Электромастер.

data-ad-client=”ca-pub-5076466341839286″

data-ad-slot=”8788166382″>

На своем блоге я поместил рассылку на бесплатные уроки на тему: «Тиристоры. Это очень непросто!».

В этих уроках я, в популярной форме, постарался как можно проще изложить суть работы тиристора: как он устроен, как работает в цепи постоянного и переменного тока. Привел много действующих схем на тиристорах и динисторах.

В этом уроке, по просьбе подписчиков, привожу несколько примеров проверки тиристора на целостность.

Как же проверить тиристор?

Предварительная проверка тиристора проводится с помощью тестера-омметра или цифрового мультиметра.

Переключатель цифрового мультиметра должен стоять в положении проверки диодов.

С помощью омметра или мультиметра, проверяются переходы тиристора: управляющий электрод – катод и переход анод – катод.

Сопротивление перехода тиристора, управляющий электрод – катод, должно быть в пределах 50 – 500 Ом.

В каждом случае величина этого сопротивления должна быть примерно одинакова при прямом и обратном измерении. Чем больше величина этого сопротивления, тем чувствительнее тиристор.

Другими словами, будет меньше величина тока управляющего электрода, при котором тиристор переходит из закрытого состояния в открытое состояние.

У исправного тиристора величина сопротивления перехода анод – катод, при прямом и обратном измерении, должна быть очень большой, то есть имеет «бесконечную» величину.

Положительный результат этой предварительной проверки, еще ни о чем не говорит.

Если тиристор уже стоял где то в схеме, у него может быть «прогорел» переход анод — катод. Эту неисправность тиристора мультиметром не определишь.

Основную проверку тиристора нужно проводить, используя дополнительные источники питания. В этом случае полностью проверяется работа тиристора.

Тиристор перейдет в открытое состояние в том случае, если через переход, катод – управляющий электрод, пройдет кратковременный импульс тока, достаточный для открытия тиристора.

Такой ток можно получить двумя способами:

1. Использовать основной источник питания и резистор R, как на рисунке №1.

2. Использовать дополнительный источник управляющего напряжения, как на рисунке №2.

Рассмотрим схему проверки тиристора на рисунке №1.

Можно изготовить небольшую испытательную плату, на которой разместить провода, индикаторную лампочку и кнопки переключения.

Проведем проверку тиристора при питании схемы постоянным током.

В качестве нагрузочного сопротивления и наглядного индикатора работы тиристора, применим маломощную электрическую лампочку на соответствующее напряжение.

Величина сопротивления резистора R выбирается из расчета, чтобы ток, протекающий через управляющий электрод – катод, был достаточным для включения тиристора.

Ток управления тиристором пройдет по цепи: плюс (+) – замкнутая кнопка Кн1 – замкнутая кнопка Кн2 – резистор R – управляющий электрод – катод – минус (-).

Ток управления тиристора для КУ202 по справочнику равен 0,1 ампера. В реальности, ток включения тиристора, где то 20 – 50 миллиампер и даже меньше. Возьмем 20 миллиампер, или 0,02 ампера.

Основным источником питания может быть любой выпрямитель, аккумулятор или набор батареек.

Напряжение может быть любым, от 5 до 25 вольт.

Определим сопротивление резистора R.

Возьмем для расчета источник питания U = 12 вольт.

R = U : I = 12 В : 0,02 А = 600 Ом.

Где: U – напряжение источника питания; I – ток в цепи управляющего электрода.

Величина резистора R будет равна 600 Ом.

Если напряжение источника будет, например, 24 Вольта, то соответственно R = 1200 Ом.

Схема на рисунке №1 работает следующим образом.

В исходном состоянии тиристор закрыт, электрическая лампочка не горит. Схема в таком состоянии может находиться сколько угодно долго. Нажмем кнопку Кн2 и отпустим. По цепи управляющего электрода пойдет импульс тока управления. Тиристор откроется. Лампочка будет гореть, даже если будет оборвана цепь управляющего электрода.

Нажмем и отпустим кнопку Кн1. Цепь тока нагрузки, проходящего через тиристор, оборвется и тиристор закроется. Схема придет в исходное состояние.

Проверим работу тиристора в цепи переменного тока.

Вместо источника постоянного напряжения U включим переменное напряжение 12 вольт, от какого либо трансформатора (рисунок №2).

В исходном состоянии лампочка гореть не будет.

Нажмем кнопку Кн2. При нажатой кнопке лампочка горит. При отжатой кнопке — тухнет.

При этом лампочка горит «в пол – накала». Это происходит потому, что тиристор пропускает только положительную полуволну переменного напряжения.

Если вместо тиристора будем проверять симистор, например КУ208, то лампочка будет гореть в полный накал. Симистор пропускает обе полуволны переменного напряжения.

Как проверить тиристор от отдельного источника управляющего напряжения?

Вернемся к первой схеме проверки тиристора, от источника постоянного напряжения, но несколько видоизменив ее.

Смотрим рисунок №3.

В этой схеме ток управляющего электрода подается от отдельного источника. В качестве него можно использовать плоскую батарейку.При кратковременном нажатии на кнопку Кн2, лампочка так же загорится, как и в случае на рисунке №1. Ток управляющего электрода должен быть не менее 15 – 20 миллиампер. Запирается тиристор, так же, нажатием кнопки Кн1.

Так проверяются «не запираемые» тиристоры (КУ201, КУ202, КУ208 и др.).

Запираемый тиристор, например КУ204, отпирается положительным полюсом на управляющем электроде и минусом на катоде. Запирается, отрицательным напряжением на управляющем электроде и положительном на катоде.

Менять полюсовку управляющего напряжения можно с помощью переключателя П.

Нужно обратить внимание на то, что «запирающий ток» тиристора, почти в два раза больше отпирающего. Если вдруг тиристор КУ204 не будет запираться, нужно уменьшить величину сопротивления резистора R до 50 Ом.

data-ad-client=”ca-pub-5076466341839286″

data-ad-slot=”8788166382″>

domasniyelektromaster.ru

Устройство, принцип работы симистора и сферы применения

Симистор — это полупроводниковый механизм. Он представляет собой трехполюсное приспособление на базе полупроводников. Такое устройство содержит 3 вывода: вывод Т1 и Т2 считаются силовыми электродами и делятся по полярности подсоединения на анод и катод; вывод G считается управляющим электродом либо затвором, даёт возможность реализовывать управление симистором.

Симистор — это полупроводниковый механизм. Он представляет собой трехполюсное приспособление на базе полупроводников. Такое устройство содержит 3 вывода: вывод Т1 и Т2 считаются силовыми электродами и делятся по полярности подсоединения на анод и катод; вывод G считается управляющим электродом либо затвором, даёт возможность реализовывать управление симистором.

Конструкция и принцип работы

Структура симметричного тиристора складывается из пластинки, состоящей из поочередных слоёв с электропроводами p- и n- вида и из контактов электродов главного и управляющего действия.

Структура симметричного тиристора складывается из пластинки, состоящей из поочередных слоёв с электропроводами p- и n- вида и из контактов электродов главного и управляющего действия.

Всего в структуре полупроводника находится 5 слоёв p- и n-вида. Область между пластами именуется p-n-переходом, который владеет нелинейной ВАХ с незначительным противодействием в противоположном направлении, где минус — это n-прослойка, а плюс — p-прослойка и высочайшее значение сопротивления в обратном направлении. Пробой p-n-перехода происходит при напряжениях в несколько тысяч вольт.

Во время введения механизма в прямолинейном направлении в работу входит правая половина структуры. Левосторонняя область структуры выключена, она считается для тока с обладанием весьма высоким противодействием.

Во время введения механизма в прямолинейном направлении в работу входит правая половина структуры. Левосторонняя область структуры выключена, она считается для тока с обладанием весьма высоким противодействием.

Характеристики симметричного тиристора динамического и постоянного плана при его воздействии в прямом направлении, при поступлении позитивного управляющего сигнала отвечают аналогичным данным тиристора, работающего в непосредственном направлении.

Как работает симистор? Принцип работы устройства основан на прохождении электросигнала в двух направленностях. Это даёт возможность применять симисторы в качестве электрического реле в различных схемах, где необходимо корректировать нагрузку или проход тока по цепи. Одним из бесспорных превосходств симметричного тиристора считается и тот факт, что для предоставления проходного канала не требуется присутствие постоянного уровня напряжения в управляющем ключе. Нужно только наличие его не выше определённого уровня, в зависимости от использования.

Виды

Говоря о видах устройств, необходимо принять тот факт, что это симистор считается одним из типов тиристоров. Если существуют различия по работе, в таком случае и тиристор можно представить своего рода разновидностью симистора. Отличия заключаются в управляющем катоде и в разных принципах работы данных тиристоров.

Говоря о видах устройств, необходимо принять тот факт, что это симистор считается одним из типов тиристоров. Если существуют различия по работе, в таком случае и тиристор можно представить своего рода разновидностью симистора. Отличия заключаются в управляющем катоде и в разных принципах работы данных тиристоров.