Как лампа накаливания Лодыгина стала лампой Эдисона

Споры по поводу того, кто изобрёл лампочку первым, не утихали много лет. Одни считали, что первую лампу накаливания создал Томас Эдисон, другие — что её изобрёл Павел Яблочков.

Но на самом деле лампу, работающую по принципу накаливания нити, изобрёл Александр Николаевич Лодыгин. Он был блестящим учёным, а вот предприниматель из него вышел не очень. Как же русский изобретатель оказался не у дел и потерял права на своё детище?

Как Лодыгин пришёл к созданию первой лампы накаливания

Александр Николаевич Лодыгин

Александр Николаевич ЛодыгинЛодыгин Александр Николаевич вполне мог сделать блестящую карьеру военного. Он учился в кадетском корпусе Воронежа, а после закончил юнкерское училище в Москве. Однако в 1870 году он отказался от военной службы и переехал в Петербург. Там Лодыгин загорелся идеей использования электричества для приведения в движение воздухоплавающих машин.

Изобретатель составил план по созданию экранолёта — машины, которая бы летала по воздуху при помощи электричества. Но на родине его старания не оценили. Зато во Франции его план приняли на ура. Лодыгина пригласили в Париж, но внезапно его экранолёт оказался уже не нужен. Тогда учёный переключился на идею электрического уличного освещения. Он приступил к осуществлению грандиозной идеи — осветить своими лампами города.

Как создавались первые лампы накаливания

Конечно, Лодыгин вовсе не был первым учёным, кому пришла в голову идея создать лампы для освещения. До него этим занимались иностранные учёные, но они использовали электрические дуги. Лодыгин же пошёл по иному пути. Он создал шар из стекла, внутри которого на паре медных стержней крепился угольный стерженёк. Но лампочки с угольной нитью являлись недолговечными, они светили чуть больше получаса. Александр Николаевич продолжил экспериментировать.

В создании более совершенной лампы ему помог один из подмастерьев — Василий Дидрихсон. Он первым понял, что внутри стеклянного шара должен быть вакуум. И он же подсказал размещать внутри лампы несколько нитей. Это помогло увеличить срок службы до 1000 часов. Александр Николаевич открыл компанию «Русское товарищество электрического освещения». После он принялся активно рекламировать первые лампы накаливания. Для этого в 1873 году в Петербурге установили семь огромных светильников. Чтобы посмотреть на них, люди даже покупали специальные билеты!

Александр Лодыгин получил патент на творение своих рук на родине и в нескольких странах Европы. Но это ему мало помогло в ведении бизнеса. Своих денег не хватало, а правительство России поддерживать учёного не стремилось. Поэтому вскоре начались проблемы.

Упущенные возможности развития и продвижения ламп Лодыгина

К 1875 году дела компании Лодыгина пошли под откос. В это время Павел Яблочков создал дуговую угольную лампочку и получил на неё патент. Она обладала более совершенной конструкцией и была менее затратна в производстве. Огромную сумму Яблочков вложил и в продвижение своего детища, чтобы о его лампе заговорили везде. А лампы Лодыгина постепенно начали забываться. Кроме этого, возникли некоторые проблемы с патентами.

Поскольку компания изобретателя быстро обанкротилось, Лодыгину не на что было продлевать свои патенты. Но учёный не стал отчаиваться. Он уехал во Францию, а после перебрался в Америку, одно время живя на эти две страны. Он смог усовершенствовать свои лампы и изобрёл вольфрамовые лампы накаливания. В них нити из угля были заменены на тончайшие нити из вольфрама. Беда была в том, что патенты на вольфрамовые нити и методы их получения Лодыгину было нечем оплачивать. Что и сыграло на руку Томасу Эдисону.

Лампа накаливания Лодыгина с шаровой колбой. Москва, Политехнический музей

Лампа накаливания Лодыгина с шаровой колбой. Москва, Политехнический музейПротивостояние богача Эдисона и бедняка Лодыгина

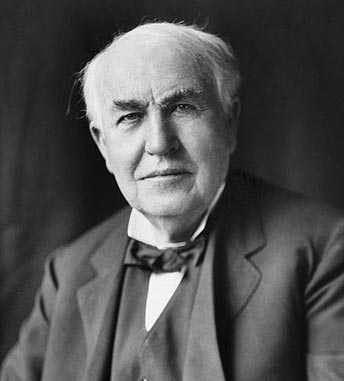

Томас Эдисон

Томас ЭдисонЖивя в США, Лодыгин стал обладателем патента на лампу накаливания с вольфрамовой нитью. Об этом в 1890 году даже вышла статья в американском научном журнале. Однако несмотря на свой недюжинный ум Лодыгин не смог развить бизнес по производству и продаже ламп. Не сумев продлить свой патент, он продал его в 1906 году. И покупателем, конечно же, оказалась компания «General Electric». В её состав входило предприятие под руководством Томаса Эдисона.

Эдисон также вёл разработки в области усовершенствования ламп накаливания с различными нитями накаливания. И вместе с тем он был отличным предпринимателем. Заполучив патент Лодыгина за гроши, Эдисон сумел обставить всё так, что изобретателем лампы с вольфрамовой нитью оказался он. Но не все с ним согласились. Французские журналы выпустили несколько разоблачающих статей. Правда они мало помогли против широкомасштабной рекламной кампании Эдисона. Спустя некоторое время про вклад Лодыгина все забыли, а отцом электрической лампы стали считать Томаса Эдисона.

Читайте также: 7 фактов об изобретениях, которые русские забыли запатентовать

Лодыгин, Александр Николаевич — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Лодыгин. Почтовая марка СССР с портретом Лодыгина, 1951 годАлекса́ндр Никола́евич Лоды́гин (6 [18] октября 1847, с. Стеньшино, Тамбовская губерния — 16 марта 1923, Бруклин, Нью-Йорк) — русский электротехник, один из изобретателей лампы накаливания (23 июля 1874 года по новому стилю), предприниматель.

Биография

Родился в селе Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии. Происходил из знатной дворянской фамилии (его род, как и род Романовых, вёл своё происхождение от Андрея Кобылы). Его родители — небогатые дворяне, Николай Иванович и Варвара Александровна (в девичестве Вельяминова).

По семейной традиции Александр должен был стать военным, и поэтому в 1859 году он поступил в неранжированную роту (подготовительные классы) Воронежского кадетского корпуса, которая располагалась в Тамбове, затем был переведён в Воронеж с характеристикой: «добр, отзывчив, прилежен» [источник не указан 82 дня]. В 1861 году в Тамбов переехала вся семья Лодыгиных. В 1865 году Лодыгин был выпущен из кадетского корпуса юнкером в 71-й пехотный Белевский полк, а с 1866 по 1868 годы учился в Московском юнкерском пехотном училище.

В 1870 году Лодыгин вышел в отставку и переехал в Санкт-Петербург. Здесь он ищет средства для создания задуманной им летательной машины с электрическим двигателем (электролёта) и параллельно начинает первые опыты с лампами накаливания. Также вёл работу над проектом водолазного аппарата. Не дождавшись решения от российского военного министерства, Лодыгин пишет в Париж и предлагает республиканскому правительству использовать летательный аппарат в войне с Пруссией. Получив положительный ответ, изобретатель едет во Францию. Но поражение Франции в войне остановило планы Лодыгина

Вернувшись в Петербург, он вольнослушателем посещал в Технологическом институте занятия по физике, химии, механике. В 1871—1874 годах проводил опыты и демонстрации электрического освещения лампами накаливания в Адмиралтействе, Галерной гавани, на Одесской улице, в Технологическом институте.

Лодыгин, живя в Петербурге, и второй творец электросвета Яблочков — в Москве, знали друг о друге по многочисленным и шумным публикациям о себе в прессе, а также по рассказам общего друга, тоже электротехника-изобретателя — Владимира Чиколева. Встречались на промышленных выставках. Судьба свела их для совместных трудов только в 1878 году — в Петербурге[1].

Первоначально Лодыгин пытался использовать в качестве нити накала железную проволоку. Потерпев неудачу, перешёл к экспериментам с угольным стержнем, помещённым в стеклянный баллон.

В 1872 году Лодыгин подал заявку на изобретение лампы накаливания, а в 1874 году — получил патент на своё изобретение (привилегия № 1619 от 11 июля 1874) и Ломоносовскую премию от Петербургской академии наук. Лодыгин запатентовал своё изобретение во многих странах: Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Саксонии и даже в Индии и Австралии. Он основал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°».

В 1870-х годах Лодыгин сблизился с народниками. В 1875—1878 годы он провёл в туапсинской колонии-общине народников. С 1878 года Лодыгин снова в Петербурге, работал на разных заводах, занимался усовершенствованием водолазного аппарата, трудился над другими изобретениями. За участие в Венской электротехнической выставке Лодыгин был награждён орденом Станислава 3-й степени. Почётный инженер-электрик Санкт-Петербургского электротехнического института (1899).

В 1884 году начались массовые аресты революционеров. Среди разыскиваемых — знакомые и друзья Лодыгина. Он решил уехать за границу. Расставание с Россией продлилось 23 года. Лодыгин работал во Франции и США, создавая новые лампы накаливания, изобретал электропечи, электромобили, строил заводы и метрополитен. Особо надо отметить полученные им в этот период патенты на лампы с нитями из тугоплавких металлов, проданные в 1906 году «Дженерал электрик компани».

В 1884 году организовал в Париже производство ламп накаливания и прислал в Санкт-Петербург партию ламп для 3-й электротехнической выставки. В 1893 году обратился к нити накала из тугоплавких металлов, применявшейся им в Париже для мощных ламп 100—400 свечей. В 1894 году в Париже организовал ламповую фирму «Лодыгин и де Лиль». В 1900 году участвовал во Всемирной выставке в Париже. В 1906 году в США построил и пустил в ход завод по электрохимическому получению вольфрама, хрома, титана. Важное направление изобретательской деятельности — разработка электрических печей сопротивления и индукционных для плавки металлов, меленита, стекла, закалки и отжига стальных изделий, получения фосфора, кремния.

В 1895 году Лодыгин женился на журналистке Алме Шмидт, дочери немецкого инженера. У них родилось две дочери, в 1901 году — Маргарита, а в 1902 году — Вера. Семья Лодыгиных в 1907 году переехала в Россию. Александр Николаевич привёз целую серию изобретений в чертежах и набросках: способы приготовления сплавов, электропечи, двигатель, электроаппараты для сварки и резки.

Лодыгин преподавал в Электротехническом институте, работал в строительном управлении Петербургской железной дороги. В 1913 году он был командирован Управлением земледелия и землеустройства в Олонецкую и Нижегородскую губернии для выработки предложений об электрификации. Первая мировая война изменила планы, Лодыгин начал заниматься летательным аппаратом вертикального взлёта.

Участвовал Лодыгин и в политической жизни. Им была написана статья «Открытое письмо гг. членам Всероссийского национального клуба» (1910) и брошюра «Националисты и другие партии» (1912), изданная Всероссийским национальным клубом.

После Февральской революции 1917 года изобретатель не сработался с новой властью. Материальные трудности заставили семью Лодыгиных уехать в США. Приглашение вернуться в РСФСР для участия в разработке плана ГОЭЛРО Лодыгин не принял.[источник не указан 319 дней]

В марте 1923 года скончался в Бруклине.

Награды и звания

- За участие в Венской электротехнической выставке Лодыгин был награждён орденом Станислава 3-й степени.

- В 1874 году за изобретение лампы Петербургская АН присудила ему Ломоносовскую премию.

- В 1899 году Петербургский электротехнический институт присвоил ему звание почётного инженера-электрика.

Изобретения

Лампа накаливания

Лампа Лодыгина Лампа Лодыгина 1874 г. в Политехническом музее в Москве

Лампа Лодыгина 1874 г. в Политехническом музее в МосквеУ электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. История лампочки представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время (см. Лампа накаливания: история изобретения). Однако заслуги Лодыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити (в современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама) и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Лодыгин первым стал откачивать из ламп воздух[источник не указан 2974 дня], чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Лодыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом. Молибденовые и вольфрамовые лампы Лодыгина демонстрировались на Всемирной выставке в Париже, состоявшейся в 1900 году. За год до этого Петербургский электротехнический институт наделил изобретателя званием почетного инженера-электрика. В 1906 году патент на лампу с вольфрамовой нитью купила известная компания «GeneralElectricCompany», в которую позднее влилось предприятие Эдисона. Эдисон в то время еще экспериментировал с угольными нитями накаливания. Таким образом, именно Лодыгин, а не Эдисон, является автором современных ламп накаливания.[источник не указан 368 дней]

Водолазный аппарат

В 1871 году Лодыгин создал проект автономного водолазного скафандра с использованием газовой смеси, состоящей из кислорода и водорода. Кислород должен был вырабатываться из воды путём электролиза.

Индукционная печь

19 октября 1909 года Лодыгин получил патент на индукционную печь[2].

Другое

Лодыгин изобрёл электрический обогреватель для отопления.

Был в числе инициаторов создания журнала «Электричество» (1881).

Память

Примечания

Литература

- Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — Петрозаводск: Карелия, 1973. — С. 256. — 269 с. — 1000 экз.

- Л. Н. Жукова, О. Г. Жукова. РУССКОЕ КУПЕЧЕСТВО. Гении Дела и творцы истории. — М.: Вече, 2017. — С. 91—110. — 352 с. — (Россия. Моя история). — ISBN 978-5-4444-6215-7.

Ссылки

wikipedia.green

Лампа накаливания А.Н. Лодыгина – Братский Музей Света — LiveJournal

Лампа накаливания А.Н. Лодыгина

11 июля 1874 года был выдан патент на первую лампу накаливания. Почему мир забыл настоящего изобретателя?

Современник сказал об этом великом изобретателе: «Лодыгин первый вынес лампу накаливания из физического кабинета на улицу». В 1873 году российский электротехник Александр Николаевич Лодыгин продемонстрировал первые электрические лампочки накаливания, которые можно было использовать как дома, так и в уличных фонарях. В них использовался угольный стержень. И хотя мир чествует Эдисона, усовершенствовавшего изобретение русского новатора, первенство Лодыгина очевидно — в свое время его подтвердил даже американский суд.

Лампа Лодыгина 1874 г. в Политехническом музее в Москве. Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали.

В 1890 г. А.Н. Лодыгин получил в США патент на электрические лампы накаливания с металлической нитью. В законодательном порядке именно в США за русским изобретателем закрепили первенство в изобретении ламп накаливания с металлической нитью из вольфрама, осмия, иридия, палладия.

В 1906 году Лодыгин был вынужден продать за гроши свой патент вольфрамовой лампы компании General Electric, в которую влилась фирма Эдисона. Усовершенствовав изобретение Лодыгина, Эдисон начал производить лампы накаливания в промышленных масштабах.

Как не раз бывало в истории, гениальные изобретения часто приносили известность и доход не их изобретателям, а их более предприимчивым коллегам. И хотя промышленное производство ламп накаливания было организовано Эдисоном, следует помнить, что первенство изобретения ламп накаливания принадлежит русскому изобретателю А.Н. Лодыгину.

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ:

muzejsveta.livejournal.com

Лодыгин, Александр Николаевич — Википедия. Что такое Лодыгин, Александр Николаевич

Почтовая марка СССР с портретом Лодыгина, 1951 годАлекса́ндр Никола́евич Лоды́гин (6 [18] октября 1847, с. Стеньшино, Тамбовская губерния — 16 марта 1923, Бруклин, Нью-Йорк) — русский электротехник, один из изобретателей лампы накаливания (11 июля 1874 года), предприниматель.

Биография

Родился в селе Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии. Происходил из знатной дворянской фамилии (его род, как и род Романовых, вёл своё происхождение от Андрея Кобылы). Его родители — небогатые дворяне, Николай Иванович и Варвара Александровна (в девичестве Вельяминова).

По семейной традиции Александр должен был стать военным, и поэтому в 1859 году он поступил в неранжированную роту (подготовительные классы) Воронежского кадетского корпуса, которая располагалась в Тамбове, затем был переведён в Воронеж с характеристикой: «добр, отзывчив, прилежен»[источник не указан 73 дня]. В 1861 году в Тамбов переехала вся семья Лодыгиных. В 1865 году Лодыгин был выпущен из кадетского корпуса юнкером в 71-й пехотный Белевский полк, а с 1866 по 1868 годы учился в Московском юнкерском пехотном училище.

В 1870 году Лодыгин вышел в отставку и переехал в Санкт-Петербург. Здесь он ищет средства для создания задуманной им летательной машины с электрическим двигателем (электролёта) и параллельно начинает первые опыты с лампами накаливания. Также вёл работу над проектом водолазного аппарата. Не дождавшись решения от российского военного министерства, Лодыгин пишет в Париж и предлагает республиканскому правительству использовать летательный аппарат в войне с Пруссией. Получив положительный ответ, изобретатель едет во Францию. Но поражение Франции в войне остановило планы Лодыгина[источник не указан 73 дня].

Вернувшись в Петербург, он вольнослушателем посещал в Технологическом институте занятия по физике, химии, механике. В 1871—1874 годах проводил опыты и демонстрации электрического освещения лампами накаливания в Адмиралтействе, Галерной гавани, на Одесской улице, в Технологическом институте.

Лодыгин, живя в Петербурге, и второй творец электросвета Яблочков — в Москве, знали друг о друге по многочисленным и шумным публикациям о себе в прессе, а также по рассказам общего друга, тоже электротехника-изобретателя — Владимира Чиколева. Встречались на промышленных выставках. Судьба свела их для совместных трудов только в 1878 году — в Петербурге[1].

Первоначально Лодыгин пытался использовать в качестве нити накала железную проволоку. Потерпев неудачу, перешёл к экспериментам с угольным стержнем, помещённым в стеклянный баллон.

В 1872 году Лодыгин подал заявку на изобретение лампы накаливания, а в 1874 году — получил патент на своё изобретение (привилегия № 1619 от 11 июля 1874) и Ломоносовскую премию от Петербургской академии наук. Лодыгин запатентовал своё изобретение во многих странах: Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Саксонии и даже в Индии и Австралии. Он основал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°».

В 1870-х годах Лодыгин сблизился с народниками. В 1875—1878 годы он провёл в туапсинской колонии-общине народников. С 1878 года Лодыгин снова в Петербурге, работал на разных заводах, занимался усовершенствованием водолазного аппарата, трудился над другими изобретениями. За участие в Венской электротехнической выставке Лодыгин был награждён орденом Станислава 3-й степени. Почётный инженер-электрик Санкт-Петербургского электротехнического института (1899).

В 1884 году начались массовые аресты революционеров. Среди разыскиваемых — знакомые и друзья Лодыгина. Он решил уехать за границу. Расставание с Россией продлилось 23 года. Лодыгин работал во Франции и США, создавая новые лампы накаливания, изобретал электропечи, электромобили, строил заводы и метрополитен. Особо надо отметить полученные им в этот период патенты на лампы с нитями из тугоплавких металлов, проданные в 1906 году «Дженерал электрик компани».

В 1884 году организовал в Париже производство ламп накаливания и прислал в Санкт-Петербург партию ламп для 3-й электротехнической выставки. В 1893 году обратился к нити накала из тугоплавких металлов, применявшейся им в Париже для мощных ламп 100—400 свечей. В 1894 году в Париже организовал ламповую фирму «Лодыгин и де Лиль». В 1900 году участвовал во Всемирной выставке в Париже. В 1906 году в США построил и пустил в ход завод по электрохимическому получению вольфрама, хрома, титана. Важное направление изобретательской деятельности — разработка электрических печей сопротивления и индукционных для плавки металлов, меленита, стекла, закалки и отжига стальных изделий, получения фосфора, кремния.

В 1895 году Лодыгин женился на журналистке Алме Шмидт, дочери немецкого инженера. У них родилось две дочери, в 1901 году — Маргарита, а в 1902 году — Вера. Семья Лодыгиных в 1907 году переехала в Россию. Александр Николаевич привёз целую серию изобретений в чертежах и набросках: способы приготовления сплавов, электропечи, двигатель, электроаппараты для сварки и резки.

Лодыгин преподавал в Электротехническом институте, работал в строительном управлении Петербургской железной дороги. В 1913 году он был командирован Управлением земледелия и землеустройства в Олонецкую и Нижегородскую губернии для выработки предложений об электрификации. Первая мировая война изменила планы, Лодыгин начал заниматься летательным аппаратом вертикального взлёта.

Участвовал Лодыгин и в политической жизни. Им была написана статья «Открытое письмо гг. членам Всероссийского национального клуба» (1910) и брошюра «Националисты и другие партии» (1912), изданная Всероссийским национальным клубом.

После Февральской революции 1917 года изобретатель не сработался с новой властью. Материальные трудности заставили семью Лодыгиных уехать в США. Приглашение вернуться в РСФСР для участия в разработке плана ГОЭЛРО Лодыгин не принял.[источник не указан 310 дней]

В марте 1923 года скончался в Бруклине.

Награды и звания

- За участие в Венской электротехнической выставке Лодыгин был награждён орденом Станислава 3-й степени.

- В 1874 году за изобретение лампы Петербургская АН присудила ему Ломоносовскую премию.

- В 1899 году Петербургский электротехнический институт присвоил ему звание почётного инженера-электрика.

Изобретения

Лампа накаливания

Лампа Лодыгина Лампа Лодыгина 1874 г. в Политехническом музее в Москве

Лампа Лодыгина 1874 г. в Политехническом музее в МосквеУ электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. История лампочки представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время (см. Лампа накаливания: история изобретения). Однако заслуги Лодыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити (в современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама) и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Лодыгин первым стал откачивать из ламп воздух[источник не указан 2965 дней], чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Лодыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом. Молибденовые и вольфрамовые лампы Лодыгина демонстрировались на Всемирной выставке в Париже, состоявшейся в 1900 году. За год до этого Петербургский электротехнический институт наделил изобретателя званием почетного инженера-электрика. В 1906 году патент на лампу с вольфрамовой нитью купила известная компания «GeneralElectricCompany», в которую позднее влилось предприятие Эдисона. Эдисон в то время еще экспериментировал с угольными нитями накаливания. Таким образом, именно Лодыгин, а не Эдисон, является автором современных ламп накаливания.[источник не указан 359 дней]

Водолазный аппарат

В 1871 году Лодыгин создал проект автономного водолазного скафандра с использованием газовой смеси, состоящей из кислорода и водорода. Кислород должен был вырабатываться из воды путём электролиза.

Индукционная печь

19 октября 1909 года Лодыгин получил патент на индукционную печь[2].

Другое

Лодыгин изобрёл электрический обогреватель для отопления.

Был в числе инициаторов создания журнала «Электричество» (1881).

Память

Примечания

Литература

- Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — Петрозаводск: Карелия, 1973. — С. 256. — 269 с. — 1000 экз.

- Л. Н. Жукова, О. Г. Жукова. РУССКОЕ КУПЕЧЕСТВО. Гении Дела и творцы истории. — М.: Вече, 2017. — С. 91—110. — 352 с. — (Россия. Моя история). — ISBN 978-5-4444-6215-7.

Ссылки

wiki.sc

Лодыгин Александр Николаевич – это… Что такое Лодыгин Александр Николаевич?

(1847—1923), электротехник, один из основателей электротермии. Изобрёл угольную лампу накаливания (1872, патент 1874). В 1874 организовал в России «Товарищество электрического освещения…».

ЛОДЫ́ГИН Александр Николаевич (1847—1923), российский электротехник. Изобрел угольную лампу накаливания (1872, патент 1874). Один из основателей электротермии. Ломоносовская премия. (1874).* * *

Лоды́гин Александр Николаевич [6 (18) октября 1847, с. Стеньшино Петровского уезда Тамбовской губернии – 16 марта1923, США], русский электротехник, создатель лампы накаливания.

Образование, первая работа

Лодыгин родился в имении отца. В 1867 он, как и полагалось в дворянской семье, окончил Московское военное училище, но вскоре вышел в отставку. Некоторое время работал на Тульском оружейном заводе молотобойцем и слесарем, а затем переехал в Петербург.

Электричество

К изучению электричества и его применению Лодыгин пришел после первых своих работ над летательным аппаратом тяжелее воздуха – «электролетом Лодыгина». В конце 1860 он разработал проект геликоптера (см. ГЕЛИКОПТЕР) с приводом от бортового электродвигателя. Не получив поддержки в России, Лодыгин в 1870 предложил свой проект Франции и она приняла его. Осуществлению проекта помешало поражение Франции во франко-прусской войне.

Главное изобретение

Работы над электрооборудованием летательного аппарата привели Лодыгин к созданию электрической лампы накаливания (см. ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ) как наиболее подходящего источника света. В 1872 он подал заявку, но лишь в 1874, после двухлетней российской бюрократической волокиты, получил привилегию на лампу накаливания. Свое изобретение Лодыгин запатентовал также в Австрии, Великобритании, Франции и Бельгии. Он направил патентную заявку на угольную лампу накаливания и в Америку, но, будучи не в состоянии уплатить положенный патентный сбор, не мог получить патента США.

Лампа Лодыгина

В лампе Лодыгина ток накаливал тонкий стерженек из ретортного угля, находящийся под стеклянным колпаком. Срок службы первых ламп составлял 30—40 минут. В дальнейшем Лодыгин применил в лампе несколько стержней, включавшихся один за другим по мере сгорания, а затем – откачивание воздуха и накаливание в вакууме. Все усовершенствования подобного рода позволили довести срок службы лампы до 700—1000 часов.

Успех лампы

В 1873 Лодыгин неоднократно публично демонстрировал способы применения изобретенных им ламп для практических целей – корабельного и промышленного освещения, освещения улиц и т. д. Принцип электрической лампы накаливания был известен и до него, но Лодыгин, дав более совершенную конструкцию лампы, превратил ее из физического прибора в практическое средство освещения. За изобретение лампы Петербургская Академия наук присудила ему в 1874 Ломоносовскую премию.

Реализация изобретения

Предпринятые Лодыгиным попытки коммерческого использования изобретенной им лампы накаливания окончились неудачей из-за отсутствия средств. Образцами ламп Лодыгина, привезенными в США офицером, приемщиком крейсеров, строившихся там по заказу русского морского ведомства, заинтересовался американский изобретатель Т. Эдисон (см. ЭДИСОН Томас Алва). Занявшись усовершенствованием различных конструкций электрических ламп накаливания, Эдисон в 1879 создал лампу с угольной нитью накала.

Дальнейшая деятельность

В 1890-х годах Лодыгин изобрел несколько типов ламп с металлическими нитями накала. Ему принадлежит приоритет в применении вольфрама для изготовления нити накала. Молибденовые и вольфрамовые лампы Лодыгина демонстрировались на Парижской выставке 1900. Лодыгин конструировал также приборы электрического отопления, респираторы с электрическим источником кислорода для дыхания, электрические печи для плавки металлов и руд, а также для термообработки. Лодыгин был одним из основателей электротехнического отделения Русского технического общества и журнала «Электричество».

Переезд за границу

Не располагая материальными средствами и не находя возможностей для продолжения работ в России, Лодыгин в 1884 решил окончательно уехать за границу. Проработав несколько лет в Париже, он в 1888 переехал в США. Его интересы все больше сосредоточивались на применении электричества в металлургии. Материальное положение Лодыгина упрочилось, он стал пользоваться большим авторитетом как специалист. Тем не менее по окончании русско-японской войны 1904—05 он вернулся в Россию, чтобы на родине применить свои обширные знания инженера. Здесь он столкнулся с прежним консерватизмом и прежней технической отсталостью. Для него нашлось лишь место заведующего подстанциями городского трамвая в Петербурге. Кроме вопросов эксплуатации трамваев, он в этот период интересовался также проблемами электрификации кустарных промыслов. Чувствуя себя лишним, Лодыгин в 1916 вернулся в США, где занимался исключительно конструированием электрических печей.

dic.academic.ru

краткая история лампочки. Павел Яблочков и Александр Лодыгин – Статьи

Купить полную книгу

И Яблочков, и Лодыгин были «временными» эмигрантами. Они не собирались покидать родину навсегда и, достигнув успеха в Европе и Америке, вернулись обратно. Просто Россия во все времена «стопорила», как сегодня модно говорить, инновационные разработки, и порой проще было поехать во Францию или США и там «продвинуть» свое изобретение, а потом триумфально вернуться домой известным и востребованным специалистом. Это можно назвать технической эмиграцией — не из-за нищеты или нелюбви к родным разбитым дорогам, а именно с целью оттолкнуться от заграницы, чтобы заинтересовать собой и родину, и мир.

Судьбы этих двух талантливых людей очень похожи. Оба родились осенью 1847 года, служили в армии на инженерных должностях и почти одновременно уволились в близких чинах (Яблочков — поручика, Лодыгин — подпоручика). Оба в середине 1870-х сделали важнейшие изобретения в области освещения, развивали их в основном за границей, во Франции и США. Правда, позже их судьбы разошлись.

Итак, свечи и лампы.

НИТИ НАКАЛИВАНИЯ

Первым делом стоит заметить, что Александр Николаевич Лодыгин не изобрел лампу накаливания. Как не сделал этого и Томас Эдисон, которому Лодыгин в итоге продал ряд своих патентов. Формально пионером использования для освещения раскаленной спирали стоит считать шотландского изобретателя Джеймса Боумана Линдси. В 1835 году в городе Данди он провел публичную демонстрацию освещения пространства вокруг себя с помощью раскаленной проволоки. Он показывал, что такой свет позволяет читать книги без применения привычных свечей. Однако Линдси был человеком множества увлечений и светом больше не занимался — это был лишь один из череды его «фокусов».

А первую лампу со стеклянной колбой в 1838 году запатентовал бельгийский фотограф Марселлен Жобар. Именно он ввел ряд современных принципов лампы накаливания — откачал из колбы воздух, создав там вакуум, применил угольную нить и так далее. После Жобара было еще много электротехников, внесших свой вклад в развитие лампы накаливания, — Уоррен де ла Рю, Фредерик Маллинс (де Молейнс), Жан Эжен Робер-Уден, Джон Веллингтон Старр и другие. Робер-Уден, к слову, вообще был иллюзионистом, а не ученым — лампу он спроектировал и запатентовал в качестве одного из элементов своих технических трюков. Так что к появлению на «ламповой арене» Лодыгина все уже было готово.

Родился Александр Николаевич в Тамбовской губернии в семье знатной, но небогатой, поступил, как многие дворянские отпрыски того времени, в кадетский корпус (сперва в подготовительные классы в Тамбове, затем — в основное подразделение в Воронеже), служил в 71-м Белевском полку, учился в Московском юнкерском пехотном училище (ныне — Алексеевское), а в 1870-м ушел в отставку, потому что душа его к армии не лежала.

В училище он готовился по инженерной специальности, и это сыграло не последнюю роль в его увлечении электротехникой. После 1870-го Лодыгин плотно занялся работой над совершенствованием лампы накаливания, а заодно вольнослушателем посещал Петербургский университет. В 1872 году он подал заявку на изобретение под названием «Способ и аппараты электрического освещения» и двумя годами позже получил привилегию. Впоследствии он запатентовал свое изобретение в других странах.

Что же изобрел Лодыгин?

Лампочку накаливания с угольным стержнем. Вы скажете — так ведь еще Жобар использовал подобную систему! Да, безусловно. Но Лодыгин, во-первых, разработал намного более совершенную конфигурацию, а во-вторых, догадался, что вакуум — не идеальная среда и увеличить КПД и срок службы можно, наполнив колбу инертными газами, как делается в подобных лампах сегодня. Именно в этом был прорыв мирового значения.

Он основал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°”, был успешен, работал над множеством изобретений, в том числе, кстати, над водолазным оборудованием, но в 1884-м был вынужден покинуть Россию по политическим причинам. Да, из-за них уезжали во все времена. Дело было в том, что смерть Александра II от бомбы Гриневицкого привела к массовым облавам и репрессиям в среде сочувствующих революционерам. В основном это была творческая и техническая интеллигенция — то есть общество, в котором вращался Лодыгин. Уехал он не от обвинений в каких-либо противоправных действиях, а скорее от греха подальше.

До того он уже работал в Париже, а теперь перебрался в столицу Франции жить. Правда, созданная им за рубежом компания довольно быстро разорилась (бизнесменом Лодыгин был очень сомнительным), и в 1888 году он переехал в США, где устроился на работу в Westinghouse Electric («Вестингауз электрик»). Джордж Вестингауз привлекал к своим разработкам ведущих инженеров со всего мира, порой перекупая их у конкурентов.

В американских патентах Лодыгин закрепил за собой первенство в разработке ламп с нитями накаливания из молибдена, платины, иридия, вольфрама, осмия и палладия (не считая многочисленных изобретений в других сферах, в частности патента на новую систему электрических печей сопротивления). Вольфрамовые нити используются в лампочках и сегодня — по сути, Лодыгин в конце 1890-х придал лампе накаливания окончательный вид. Триумф ламп Лодыгина пришелся на 1893 год, когда компания Вестингауза выиграла тендер на электрификацию Всемирной выставки в Чикаго. По иронии судьбы позже, перед отъездом на родину, патенты, полученные в США, Лодыгин продал вовсе не Вестингаузу, а General Electric Томаса Эдисона.

В 1895 году он снова переехал в Париж и там женился на Алме Шмидт, дочери немецкого эмигранта, с которой познакомился в Питтсбурге. А еще спустя 12 лет Лодыгин с женой и двумя дочерьми вернулся в Россию — всемирно известным изобретателем и электротехником. У него не было проблем ни с работой (он преподавал в Электротехническом институте, ныне СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), ни с продвижением своих идей. Он занимался общественно-политической деятельностью, работал над электрификацией железных дорог, а в 1917-м с приходом новой власти снова уехал в США, где его приняли весьма радушно.

Пожалуй, Лодыгин — это настоящий человек мира. Живя и работая в России, Франции и США, он везде добивался своего, везде получал патенты и внедрял свои разработки в жизнь. Когда в 1923 году он умер в Бруклине, об этом написали даже газеты РСФСР.

Именно Лодыгина можно назвать изобретателем современной лампочки в большей мере, нежели любого из его исторических конкурентов. Но вот основоположником уличного освещения был вовсе не он, а другой великий русский электротехник — Павел Яблочков, не веривший в перспективы ламп накаливания. Он шел своим путем.

СВЕЧА БЕЗ ОГНЯ

Как отмечалось выше, жизненные пути у двух изобретателей были сперва схожи. По сути, можно просто скопировать часть биографии Лодыгина в этот подраздел, заменив имена и названия учебных заведений. Павел Николаевич Яблочков тоже родился в семье мелкопоместного дворянина, учился в Саратовской мужской гимназии, затем — в Николаевском инженерном училище, откуда вышел в чине инженера-подпоручика и отправился служить в 5-й саперный батальон Киевской крепости. Служил он, правда, недолго и менее чем через год вышел в отставку по здоровью. Другое дело, что на гражданском поприще толковой работы не нашлось, и еще через два года, в 1869-м, Яблочков вернулся в армейские ряды и для повышения квалификации был откомандирован в Техническое гальваническое заведение в Кронштадте (ныне — Офицерская электротехническая школа). Именно там он всерьез заинтересовался электротехникой — заведение готовило военных специалистов для всех связанных с электричеством работ в армии: телеграфа, систем подрыва мин и так далее.

В 1872 году 25-летний Яблочков окончательно ушел в отставку и начал работу над собственным проектом. Он справедливо считал лампы накаливания бесперспективными: действительно, на тот момент они были тусклыми, энергозатратными и не слишком долговечными. Куда больше Яблочкова интересовала технология дуговых ламп, которую в самом начале XIX века независимо друг от друга стали разрабатывать двое ученых — русский Василий Петров и англичанин Гемфри Дэви. Оба они в одном и том же 1802 году (хотя относительно даты «презентации» Дэви есть разночтения) представили перед высшими научными организациями своих стран — Королевским институтом и Петербургской академией наук — эффект свечения дуги, проходящей между двух электродов. На тот момент практического применения этому явлению не было, но уже в 1830-х начали появляться первые дуговые лампы с угольным электродом. Наиболее известным инженером, разрабатывавшим такие системы, был англичанин Уильям Эдвардс Стейт, получивший ряд патентов на угольные лампы в 1834 — 1836 годах и, что главное, разработавший важнейший узел подобного устройства — регулятор расстояния между электродами. В этом крылась основная проблема угольной лампы: по мере того как электроды выгорали, расстояние между ними увеличивалось, и их нужно было сдвигать, чтобы дуга не погасла. Патенты Стейта использовались как базовые множеством электротехников по всему миру, а его лампы освещали ряд павильонов на Всемирной выставке 1851 года.

Яблочков же задался целью исправить основной недостаток дуговой лампы — необходимость обслуживания. Около каждой лампы должен был постоянно присутствовать человек, подкручивающий регулятор. Это сводило на нет преимущества и яркого света, и относительной дешевизны изготовления.

В 1875 году Яблочков, так и не найдя применения своим умениям в России, уехал в Париж, где устроился инженером в лабораторию знаменитого физика Луи-Франсуа Бреге (его дед основал часовую марку Breguet) и сдружился с его сыном Антуаном. Там в 1876 году Яблочков получил первый патент на дуговую лампу без регулятора. Суть изобретения состояла в том, что длинные электроды располагались не концами друг к другу, а рядом, параллельно. Они были разделены слоем каолина — материала инертного и не позволяющего дуге возникнуть по всей длине электродов. Дуга появлялась только на их концах. По мере выгорания видимой части электродов каолин плавился и свет спускался вниз по электродам. Горела такая лампа не более двух-трех часов — но зато невероятно ярко.

«Свечи Яблочкова», как прозвали новинку журналисты, снискали сумасшедший успех. После демонстрации ламп на лондонской выставке сразу несколько компаний выкупили у Яблочкова патент и организовали массовое производство. В 1877 году первые «свечи» загорелись на улицах Лос-Анджелеса (американцы купили партию сразу после публичных демонстраций в Лондоне, еще до серийного производства). 30 мая 1878 года первые «свечи» зажглись в Париже — около Оперы и на площади Звезды. Впоследствии лампы Яблочкова освещали улицы Лондона и ряда американских городов.

Как же так, спросите вы, они же горели всего два часа! Да, но это было сравнимо со временем «работы» обычной свечи, и при этом дуговые лампы были невероятно яркими и более надежными. И да, фонарщиков требовалось много — однако не больше, чем для обслуживания повсеместно использовавшихся газовых фонарей.

Но подступали лампы накаливания: в 1879 году британец Джозеф Суон (впоследствии его компания сольется с компанией Эдисона и станет крупнейшим осветительным конгломератом в мире) поставил около своего дома первый в истории фонарь уличного освещения с лампой накаливания. За считаные годы эдисоновские лампы сравнялись по яркости со «свечами Яблочкова», имея при том значительно более низкую стоимость и время работы 1000 часов и более. Короткая эпоха дуговых ламп завершилась.

В целом это было логично: безумный, невероятный взлет «русского света», как называли «свечи Яблочкова» в США и Европе, не мог продолжаться долго. Падение стало еще более стремительным — уже к середине 1880-х годов не осталось ни одного завода, который производил бы «свечи». Впрочем, Яблочков работал над различными электросистемами и пытался поддерживать свою былую славу, ездил на конгрессы электротехников, выступал с лекциями, в том числе в России.

Окончательно он вернулся в 1892 году, причем потратив сбережения на выкуп собственных же патентов у европейских правообладателей. В Европе его идеи уже были никому не нужны, а на родине он надеялся найти поддержку и интерес. Но не сложилось: к тому времени из-за многолетних экспериментов с вредными веществами, в частности с хлором, здоровье Павла Николаевича начало стремительно ухудшаться. Подводило сердце, подводили легкие, он перенес два инсульта и скончался 19 (31) марта 1894 го- да в Саратове, где жил последний год, разрабатывая схему электрического освещения города. Ему было 47 лет.

Возможно, если бы Яблочков дожил до революции, он повторил бы судьбу Лодыгина и уехал бы во второй раз — теперь уже навсегда.

Сегодня дуговые лампы получили новую жизнь — по этому принципу работает ксеноновое освещение во вспышках, автомобильных фарах, прожекторах. Но значительно более важным достижением Яблочкова является то, что он первым доказал: электрическое освещение общественных пространств и даже целых городов — возможно.

Купить полную книгу

diletant.media

Лодыгин Александр Николаевич (биографические сведения)

Александр Николаевич Лодыгин

|

А.Н. Лодыгин |

Русский электротехник, изобретатель лампы накаливания Александр Николаевич Лодыгин родился 6 октября (18 октября по новому стилю) 1847 года в имении родителей, селе Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии. По семейной традиции ему готовилась военная карьера. Для получения среднего образования он был отдан в Воронежский кадетский корпус, в котором обучался до 1865 г. По окончании кадетского корпуса А. Н. Лодыгин прошёл курс обучения в Московском юнкерском училище и был произведён в подпоручики, после чего началась его служба в качестве армейского офицера.

Наличие несомненных инженерных способностей отвлекло А. Н. Лодыгина от военной карьеры. Прослужив обязательный срок, он вышел в отставку и никогда более не возвращался в армию. Начав, после выхода в отставку, работу на заводах, А. Н. Лодыгин занимался некоторыми техническими вопросами, в частности построением летательных аппаратов.

В 1870 г. им была разработана конструкция летательного аппарата тяжелее воздуха, и он предложил её Комитету национальной обороны в Париже для использования в условиях происходившей в это время франко-прусской войны. Его предложение было принято: он был вызван в Париж для построения и испробования его аппарата. А. Н. Лодыгин уже приступил к подготовительным работам на заводах Крезо, незадолго до того, как Франция потерпела поражение в этой войне. Его предложение в связи в этим скоро потеряло свою актуальность, от реализации его отказались, и А. Н. Лодыгин вернулся в Россию после безуспешного пребывания за границей.

В России А. Н. Лодыгин очутился в тяжёлом материальном положении и был принуждён принять первую попавшуюся работу в Обществе нефтяного газа «Сириус». Он начал там работать 6 качестве техника, уделяя при этом свободное время разработке ламп накаливания.

До поездки в Париж А. Н. Лодыгин, по-видимому, этим вопросом не занимался. Этой технической проблемой он увлёкся в связи с работой над построением летательного аппарата, для освещения которого такой источник света был более пригоден, чем какой-либо другой.

Приступив к работам над электрическим освещением лампами накаливания, А. Н. Лодыгин, несомненно, чувствовал недостаточность своих познаний в области электротехники. После возвращения из Парижа он начинает слушать лекции в Петербургском университете, стараясь ближе ознакомиться с новейшими течениями научной мысли в области прикладной физики, особенно в области учения об электричестве.

К концу 1872 г. А.Н. Лодыгин располагал несколькими экземплярами ламп накаливания, которые можно было публично демонстрировать. Ему удалось найти прекрасных механиков в лице братьев Дидрихсон, из которых один — Василий Фёдорович Дидрихсон — собственноручно изготовил все конструкции ламп накаливания, разрабатывавшиеся А. Н. Лодыгиным, внося при этом уже во время изготовления ламп существенные технологические усовершенствования. А. Н. Лодыгин в первых своих опытах производил накаливание током железной проволоки, затем большого числа мелких стерженьков из кокса, зажатых в металлических держателях.

Опыты с железной проволокой были им оставлены как неудачные, а накаливание угольных стерженьков показало, что таким методом можно не только получить более или менее значительный свет, но и разрешить одновременно другую очень важную техническую проблему, носившую в то время название «дробления света», т. е. включения большого числа источников света в цепь одного генератора электрического тока.

Последовательное включение стерженьков было очень простым и удобным. Но накаливание угля на открытом воздухе приводило к быстрому перегоранию тела накала. А. Н. Лодыгин построил в 1872 г. лампу накаливания в стеклянном баллоне с угольным стерженьком. Его первые лампы имели по одному угольному стержню в баллоне, причём из баллона воздух не удалялся: кислород выгорал при первом накаливании угля, а дальнейшее накаливание происходило в атмосфере остаточных разреженных газов.

Уже усовершенствованная лампа демонстрировалась Лодыгиным в 1873 и 1874 гг. В Технологическом институте и других учреждениях А. П. Лодыгин прочёл много лекций об освещении лампами накаливания. Эти лекции привлекали большое число слушателей. Но историческое значение имела установка электрического освещения лампами накаливания, устроенная А. Н. Лодыгиным осенью 1873 г. на Одесской ул. в Петербурге.

Вот как описывает это устройство инженер Н.В. Попов, лично присутствовавший на этих демонстрациях (журнал «Электричество», 1923, стр. 644): «На двух уличных фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Масса народа любовалась этим освещением, этим огнём с неба. Многие принесли с собой газеты и сравнивали расстояния, на которых можно было читать при керосиновом освещении и при электрическом. На панели между фонарями лежали провода с резиновой изоляцией, толщиной в палец.

Что же это была за лампа накаливания? Это были кусочки ретортного угля, диаметром около 2 миллиметров, зажатые между двумя вертикальными углями из того же материала, диаметром в 6 миллиметров. Лампы вводились последовательно и питались или батареями, или магнито-электрическими машинами системы Ван-Мальдерна, компании Альянс, переменного тока».

Эти опыты были многообещающими и являлись первым случаем публичного применения лампы накаливания. Лампа накаливания совершила свой первый шаг в технику. Успех работ А. Н. Лодыгина был безусловным, и после этого нужно было взяться за серьёзную переработку конструкции и устранение тех слабых мест, которые в ней имелись.

Перед А.Н. Лодыгиным как конструктором стали сложные технические вопросы: изыскание наилучшего материала для изготовления тела накала лампы, устранение сгорания тела накала, т. е. полное удаление кислорода из баллона, проблема уплотнения места вводов, дабы сделать невозможным проникновение воздуха внутрь баллона извне.

Эти вопросы требовали большого настойчивого и коллективного труда. Над ними техники не перестали работать и в настоящее время. В 1875 г. была построена более совершенная конструкция ламп накаливания в отношении способов уплотнения и с эвакуацией баллона.

Конструкция лампы, построенной в 1875 г. Демонстрирование освещения с помощью ламп Лодыгина в Адмиралтейских доках в 1874 г. показало, что морское ведомство может получить большую пользу от применения освещения лампами накаливания во флоте.

Среди научных и промышленных кругов интерес к работам А. Н, Лодыгина после этого сильно возрос. Академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, подчеркнув этим научную ценность его трудов. Блестящие успехи А. Н. Лодыгина привели к тому, что вокруг него стали группироваться предприниматели, заботившиеся не столько об усовершенствовании лампы, сколько о возможных прибылях. Это и погубило всё дело.

Вот как характеризовал В. Н. Чиколев («Электричество», 1880, стр. 75), относившийся всегда со вниманием и благожелательством к работам А. Н. Лодыгина, положение, создавшееся после того, как всеми была признана успешность работ и опытов над лампами накаливания: «Изобретение Лодыгина вызвало большие надежды и восторги в 1872—1873 гг. Компания, составившаяся для эксплуатации этого совершенно невыработанного и неготового способа, вместо энергичных работ по его усовершенствованию, на что надеялся изобретатель, предпочла заняться спекуляциями и торговлей паями в расчёте на будущие громадные доходы предприятия. Понятно, что это был самый надёжный, совершенный способ погубить дело — способ, который не замедлил увенчаться полным успехом. В 1874—1875 гг. об освещении Лодыгина не было более разговоров».

А.Н. Лодыгин, попав в состав такого наспех организованного предприятия, потерял по существу самостоятельность. Это видно хотя бы из того, что все последующие конструктивные варианты его лампы накаливания даже не носили имени Лодыгина, а назывались то лампами Козлова, то лампами Конна. Козлов и Конн — владельцы акций так называемого «Товарищества электрического освещения А. Н. Лодыгин и К°», никогда не занимавшиеся конструкторской работой и, конечно, никаких ламп не построившие.

Последняя по времени выпуска конструкция лампы имела 4—5 отдельных стержней, в которой каждый уголь автоматически включался после выгорания предыдущего угля. Эта лампа также носила название «лампы Конна».

Изобретением Лодыгина в 1877 г. воспользовался Эдисон, знавший о его опытах и ознакомившийся с образцами его ламп накаливания, привезёнными в Америку морским офицером А. М. Хотинским, командированным Морским министерством для приёмки крейсеров, и начал работать над усовершенствованием ламп накаливания.

Со стороны официальных учреждений А.Н. Лодыгину также не удалось встретить благожелательного отношения. Подав, например, 14 октября 1872 г. заявку в Департамент торговли и мануфактур на «Способ и аппараты дешёвого электрического освещения», А. Н. Лодыгин получил привилегию только 23 июля 1874 г., т. е. его заявка почти два года странствовала по канцеляриям. Ликвидация дел «Товарищества» поставила А. Н. Лодыгина в очень тяжёлое финансовое и моральное положение.

Вера в возможность успешного продолжения в России работ над лампой у него исчезла, но он надеялся, что в Америке он найдёт лучшие возможности. Он направляет в Америку патентную заявку на угольную лампу накаливания; уплатить, однако, установленных патентных сборов он не мог и не получил американского патента.

В средине 1875 г. А. Н. Лодыгин начал работать в качестве слесаря-инструментальщика в Петербургском арсенале, в 1876—1878 гг. он работал на металлургическом заводе принца Ольденбургского в Петербурге. Здесь ему пришлось столкнуться с совершенно новыми вопросами, относившимися к металлургии; под их влиянием и в результате знакомства с электротехникой, приобретённого за время работ над электрическим освещением, у него появился интерес к вопросам электроплавки, и он начал работать над построением электрической печи.

В 1878—1879 гг. в Петербурге находился П.П. Яблочков, и А. П. Лодыгин начал работать у него в мастерских, организованных для производства электрических свечей. Работая там до 1884 г., он вновь сделал попытку производства ламп накаливания, но она ограничилась лишь небольшими по объёму опытными работами.

В 1884 г. А.П. Лодыгин окончательно решил уехать за границу. Несколько лет он проработал в Париже, а в 1888 г. приехал в Америку. Здесь работал сначала в области ламп накаливания над изысканием лучшего материала, чем уголь, для тела накала. Несомненно выдающимися и основоположными в этом направлении были те его работы, которые были связаны с изготовлением тела накала из тугоплавких металлов.

В Америке ему были выданы патенты №№ 575002 и 575668 в 1893 и 1894 гг. на калильное тело для ламп накаливания из платиновых нитей, покрытых родием, иридием, рутением, осмием, хромом, вольфрамом и молибденом. Эти патенты сыграли заметную роль в развитии работ над построением ламп накаливания с металлической нитью; в 1906 г. они были приобретены концерном «Дженерал Электрик».

А.Н. Лодыгину принадлежит та заслуга, что он указал на особо важное значение вольфрама для построения ламп накаливания. Это его мнение не привело немедленно к соответствующим результатам, но 20 лет спустя электроламповая промышленность всего мира полностью перешла на производство вольфрамовых ламп накаливания. Вольфрам продолжает до сих пор оставаться единственным металлом для производства нитей ламп накаливания.

В 1894 г. А.Н. Лодыгин поехал из Америки в Париж, где организовал электроламповый завод и одновременно принимал участие в делах автомобильного завода «Колумбия», но в 1900 г. он снова возвращается в Америку, участвует в работах по постройке нью-йоркского метрополитена, работает на крупном аккумуляторном заводе в Буффало и на кабельных заводах.

Его интересы всё более и более сосредоточиваются на применении электричества в металлургии и на различных вопросах промышленной электротермии. За период 1900—1905 гг. под его руководством было построено и пущено в ход несколько заводов для производства феррохрома, ферровольфрама, ферросилиция и др.

Исход русско-японской войны очень огорчил А.Н. Лодыгина. И хотя в это время его материальное положение в Америке было прочным, как специалист он пользовался большим авторитетом, его творческие силы были в полном расцвете, — он пожелал вернуться в Россию, чтобы на родине применить свои обширные и разносторонние знания инженера.

Он вернулся в Россию в конце 1905 г. Но здесь он нашёл тот же реакционный правительственный курс и ту же техническую отсталость. Начала сказываться послевоенная экономическая депрессия. Методы американской промышленности и новости заокеанской техники в это время никого в России не интересовали. И сам А. Н. Лодыгин оказался лишним. Для А. Н. Лодыгина нашлось лишь место заведующего подстанциями городского трамвая в Петербурге. Эта работа не могла его удовлетворить, и он уехал в Америку.

Последние годы в Америке после возвращения из России А.Н. Лодыгин занимался исключительно конструированием электрических печей. Он построил крупнейшие электропечные установки для плавки металлов, мелинита, руд, для добычи фосфора и кремния. Им были построены печи для закалки и отжига металлов, для нагрева бандажей и других процессов.

Большое число усовершенствований и технических нововведений было им запатентовано в Америке и в других странах. Промышленная электротермия многим обязана А. Н. Лодыгину как пионеру этой новой отрасли техники.

16 марта 1923 года, в возрасте 76 лет, А.Н. Лодыгин скончался и США. С его смертью сошёл в могилу выдающийся русский инженер, впервые применивший лампу накаливания для практики освещения, энергичный борец за развитие промышленной электротермии.

Изобретательptiburdukov.ru