1.2. Преобразование сообщения в сигналы

1.2.1. Кодирование сообщений

Процесс передачи информации заключается в том, что сообщения преобразуются в сигналы и по системе связи передаются получателю. Получатель, зная закон соответствия между сообщениями и сигналами, может извлечь содержащуюся в сообщении информацию. Для верного декодирования каждому сигналу должно соответствовать одно определенное сообщение.

Преобразование сообщений в сигналы осуществляется с помощью кодирования и модуляции. Кодирование представляет собой отображение дискретных сообщений последовательностью символов позиционной системы счисления.

Последовательность символов, сопоставляемая одному элементарному сообщению (букве, знаку и т.д.) называется кодовой комбинацией. Систему правил преобразования элементарных сообщений в кодовые комбинации называют кодом. Основание используемой системы счисления называют основанием кода. Как правило, первичные коды задаются в виде таблиц.

Как правило, первичные коды задаются в виде таблиц.

При выборе основания системы счисления учитывают простоту, удобство и экономичность реализации цифрового представления информации в системе, ее преобразований и передачи по каналам связи. Наибольшее применение в технике передачи дискретной информации нашли колы с основанием 2, которые называются двоичными или бинарными. Поэтому в дальнейшем во всех случаях, где это не будет оговорено, рассматриваются двоичные коды. Символы двоичных кодов единица (1) и нуль (0) называются единичными элементами. Количество единичных элементов, образующих кодовую комбинацию, называется длиной кодовой комбинации.

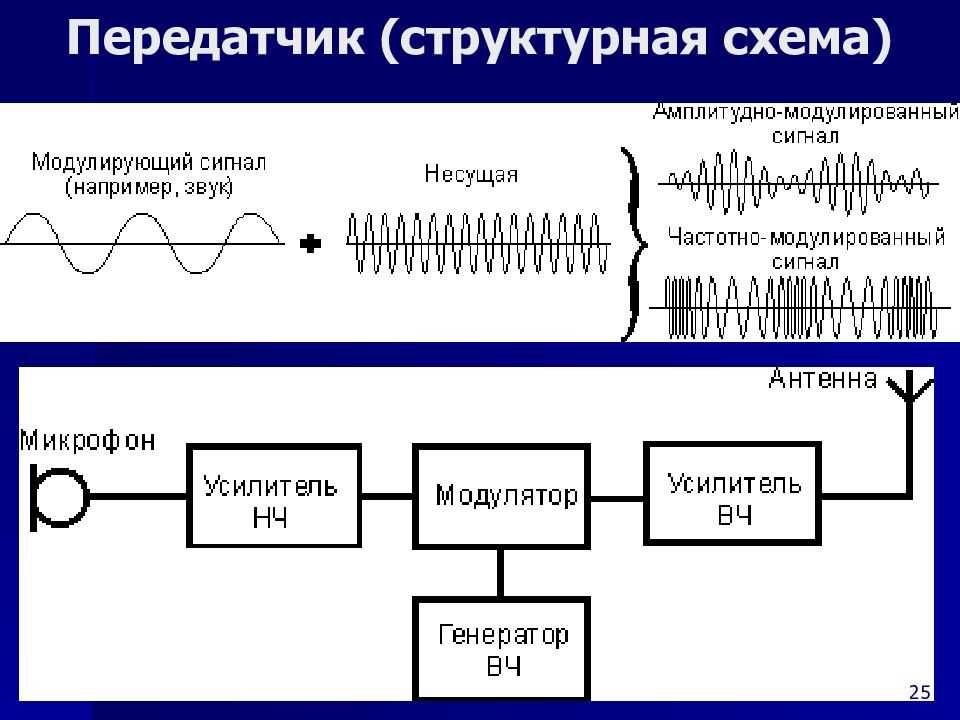

Кодирование сообщений производится специальным устройством, которое называется кодером (кодирующим устройством) источника сообщения (датчика информации). В кодере кодовые комбинации представляются в виде определенных состояний накопительных элементов (триггеров, ферритов, механических рычагов, линеек и т. д.). Для передачи сообщения состояния накопительных элементов преобразуются в последовательность элементов дискретного электрического сигнала, как правило, в импульсы тока или напряжения. Каждый символ кодовой комбинации представляется единичным элементом цифрового сигнала. Процесс преобразования элементов кодовой комбинации в последовательность элементов сигнала называется модуляцией. (Ранее применялся и термин манипуляция).

д.). Для передачи сообщения состояния накопительных элементов преобразуются в последовательность элементов дискретного электрического сигнала, как правило, в импульсы тока или напряжения. Каждый символ кодовой комбинации представляется единичным элементом цифрового сигнала. Процесс преобразования элементов кодовой комбинации в последовательность элементов сигнала называется модуляцией. (Ранее применялся и термин манипуляция).

По рекомендациям MKKIT при представлении единичных элементов кодовых комбинаций токовыми и бестоковыми (или положительными и отрицательными) посылками, токовые (положительные) обозначаются “I”, бестоковые (отрицательные) – “О”. На рис.1.5 показан пример представления кодовой комбинации посылками постоянного тока а) – положительными и отрицательными, б) – токовыми и бестоковыми.

В кодирующем устройстве производится первичное кодирование и первичная модуляция. Термин “первичное” подчеркивает то обстоятельство, что в процессе передачи по каналу связи сигналы, как правило, подвергаются дополнительному кодированию и модуляции.

Коды можно разделить на две большие группы: простые и корректирующие. Корректирующие коды (называют также помехоустойчивые) применяют для повышения верности информации. Простые коды (называют также: первичные, обыкновенные, безызбыточные) используются для первичного преобразования дискретных сообщений в сигналы и получаются на выходе кодера источника сообщения.

Простые код» делят на равномерные и неравномерные.

Равномерными называются такие коды, в которых все кодовые комбинации имеет одинаковую длину, т.е. имеют одинаковое число единичных элементов.

Неравномерными называют такие коды, кодовые комбинации которых могут отличаться одна от другой числом единичных элементов.

Оценка простых кодов производится по скорости передачи, помехоустойчивости и сложности технической реализации.

1.2.2. Равномерные простые коды

Как следует из определения, простые равномерные коды состоят из комбинаций одинаковой длины. Естественно, возникает вопрос:

Естественно, возникает вопрос:

Хорошо это или плохо?” Для ответа на этот вопрос рассмотрим следующий пример.

Пусть имеется некоторое сообщение, состоящее из М элементов, представляющее собой некоторую последовательность m(m<<M) знаков (например, книга имеет M =100000 элементов, представляющая собой некоторую последовательность из 32 букв, 10 цифр и 11 знаков препинания, т.е. из m = 53 знаков). Как известно, это сообщение несет некоторое количество информации I, равное:

I=log2N

где N – число возможных вариантов последовательностей из M элементов.

Поскольку последовательность из M элементов составлена знаками, каждый из которых ( xi) появляется в последовательности с различными вероятностями рi , то, используя формулу Стерлинга, можно показать, что количество информации в этой последовательности будет:

На один элемент сообщения будет приходиться в среднем количество информации:

Если каждый знак сообщения кодируется n -элементной кодовой комбинацией, состояний из двоичных символов, то каждый из них будет содержать Нэ количества информации

Очевидно, что код следует считать наилучшим с точки зрения скорости передачи тогда, когда Нэ будет максимально возможным.

Из теории информации известно, что один двоичный элемент может содержать максимальное количество информации равное 1-му биту, т.е. всегда Нэ <= I.

Следовательно, величина

может служить мерой, информационной недогрузки каждого двоичного элемента.

Если число знаков, из которых состоит сообщение, m=2n и все знаки равновероятны pi=1/m , то величина R = 0 Действительно.

Таким образом, максимальная скорость передачи равномерного простого кода будет тогда и только тогда, когда выполняются условия

где n – целое число.

На практике, как правило, знаки сообщения неравновероятны, а также не выполняется условие , Поэтому равномерные коды имеют , т.е. скорость их практически всегда ниже максимально возможной. Далее будет показано, что в ряде случаев с помощью неравномерного кода можно получить большую старость передачи. Однако, тот факт, что каждая кодовая комбинация в равномерных кодах имеет одинаковое количество двоичных элементов, позволяет получать простые правила кодирования и декодирования и, соответственно, простую техническую реализация кодирующих и декодирующих устройств.

Однако, тот факт, что каждая кодовая комбинация в равномерных кодах имеет одинаковое количество двоичных элементов, позволяет получать простые правила кодирования и декодирования и, соответственно, простую техническую реализация кодирующих и декодирующих устройств.

Кроме того, за счет простых способов определения на приемной стороне начала и конца каждой кодовой комбинации, что является необходимым условием однозначного декодирования, помехоустойчивость равномерных кодов достаточно высокая. Важным фактором является также то, что простые равномерные коды легко преобразуются в корректирующие коды для повышения достоверности информации. Все это привело к тому, что равномерные коды получили широкое применение на практике.

Для расширения возможностей равномерных кодов используют следующие меры. Например, число русских букв, цифр и знаков препинания составляет 53, что требует применения 6-элементных кодовых комбинаций (). Поэтому все множество знаков разбивается на два множества (регистра): буквенный и цифровой, что позволяет использовать 5-элементные кодовые комбинации. Для правильного декодирования вводятся специальные комбинации, указывающие о переходе с одного регистра на другой.

Для правильного декодирования вводятся специальные комбинации, указывающие о переходе с одного регистра на другой.

Современные отечественные телеграфные аппараты имеют три регистра: русский, латинский и цифровой.

Увеличение алфавита может быть достигнуто за счет того, что кодируются не только отдельные буквы (цифры), а и целые слова и даже отдельные фразы. Естественно – это вызывает необходимость увеличения числа регистров при использовании того же 5-элементного равномерного кода.

1.2.3. Неравномерные коды

Как отмечалось выше, неравномерными кодами называют такие коды, которые содержат разное число элементов.

Эти коды, как и равномерные коды, с точки зрения скорости передачи информации могут оцениваться величиной информационной недогрузки каждого двоичного символа:

где – средняя длина кодовой комбинации;

– длина комбинации, соответствующей i-му символу сообщения;

– вероятность появления i-го символа в сообщении.

Если более вероятным символам сообщения сопоставить более короткие кодовые комбинации и наоборот, то средняя длина кодовой комбинации будет меньше, т.е. скорость передачи информации таким кодом будет выше.

Такие коды называют оптимальными. Если символы сообщения резко неравновероятны, то, целая код оптимальным, иногда можно увеличить скорость по сравнению с равномерным кодом.

При построении неравномерных кодов необходимо учитывать требование однозначного декодирования сообщения, первым этапом которого является правильное определение начала и конца каждой кодовой комбинации. Этого можно достичь, если между комбинациями ставить специальные разделительные группы или использовать неприводимые коды. Неприводимость кодов заключается в том, что в них из более длинной комбинации нельзя составить более короткие комбинации. В настоящее время разработан целый ряд неприводимых кодов.

Примером неприводимого кода может служить код, состоящий из следующих комбинация:

11, 10, 011, 001, 000, 00001, 000001

Неприводимость этого кода заключается в том, что короткие кодовые комбинация не могут быть началом более длинных кодовых комбинаций и, следовательно, любая двоичная последовательность однозначно разбивается на указанные кодовые комбинации.

Например, последовательность

– 1011100000110000101111101000111 –

однозначно разбивается на комбинации

10, 11, 10, 00001, 10, 0001, 011, 11, 10, 10, 001, 11

Необходимо отметить, что применение оптимальных неравномерных кодов не всегда будет обеспечивать большую скорость передачи по сравнению с равномерным кодом. Предпосылкой получения более высокой скорости передачи путем применения неравномерного кода может служить заметная неравновероятность символов сообщения и хорошая согласованность выбранного неравномерного кода со статистической структурой сообщения.

Пример. Пусть имеется сообщение, состоящее из достаточно большого числа элементов. Каждый элемент представляет собой один из восьми различных символов. Вероятность появления t-го символа определяется из выражения

Определить:

1) во сколько раз изменится скорость передачи информации при передаче указанного сообщения вышерассмотренным неприводимым кодом по сравнению с равномерным кодом;

2) может ли существовать другой код, с помощью которого можно получить более высокую скорость передачи информации при передаче данного сообщения.

Сопоставим комбинации неприводимого кода символам сообщения в соответствии с табл.1.1.

Таблица 1.1

| Комбинация | 11 | 10 | 011 | 010 | 001 | 0001 | 00001 | 000001 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

64 | 49 | 36 | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | |

2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Определим среднюю длину кодовой комбинации неприводимого кода

При использовании равномерного кода число элементов в кодовой комбинации

Следовательно, при применении данного неприводимого кода скорость увеличивается в 3 gl. 18 раз по сравнению с применением равномерного кода. ‘ч0″

18 раз по сравнению с применением равномерного кода. ‘ч0″

Далее определим количество информации, которую несет один элемент кодовой комбинации неприводимого кода.

Поскольку один двоичный элемент кодовой комбинации может нести I бит информации, то возможно существует другой код или другая процедура кодирования, обеспечивающие большую скорость передачи.

В последнее время широкое применение получил неравномерный неприводимый коц построенный по следующему правилу.

Элементы сообщения записываются в виде последовательности натуральных десятичных чисел, записанных в двоичной форме, начиная с числа 2 (т.е.10):

10, II, 100, 101, 110, III, 10000,…

Полученные комбинации преобразуются в новые комбинации путем добавления в них нулей перед каждым нечетным элементом, начиная с третьего элемента.

Комбинации будут иметь вид

10, Ц, 1000, 1001, 1100, IIOI, 10000 и т. д.

д.

Полученный таким образом коц обладает свойствами:

- каждая комбинация начинается единицей} на нечетных позициях стоят нули;

- каждая комбинация имеет четное число элементов.

Эти свойства делают код неприводимым и обеспечивают простоту декодирования.

1.2.4. Первичные коды.

Вопросами координации стандартных кодов в международном масштабе занимается Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии (МККТТ) и Международная организация стандартов (МОС).

Для телеграфной связи в 1932 году был принят стандартный Международный телеграфный код » 2 (МТК-2). Этот код представляет собой равномерный пятиэлементный код с двумя регистрами “буквы латинские” и “цифры”. Для возможности передачи текстов на русском языке МТК – 2 был дополнен третьим регистром “русские буквы” (табл.1.2). Этот код на регистрах “буквы латинские” и “цифру” совпадает с УТК-2, что позволяет использовать его на международных связях.

Код МТК-2 не полностью удовлетворяет ряду требований телеграфной связи. Ограниченность числа комбинаций пятизначного кода не позволяет передавать весьма важные служебные знаки, например: “Понял”, “Ждите”, квитанция”, “Конец адреса” и др.

Поэтому ряд функциональных символов передают с помощью четырехкратного повторения комбинаций стандартного кода. Например, для обозначения начала текста передают В-Q’Cflt , конца телеграммы-++++, конца сообщения – /VNNM и т.д. Однако многобуквенные сочетания можно использовать для передачи только служебных знаков или переключении аппаратуры, но их нельзя использовать для передачи графических печатных символов.

С появлением нового вида электросвязи – передачи данных •возникла потребность введения новых служебных, арифметических, логических и других символов, отсутствующих в MТK-2. Это привело к необходимости создания нового стандартного кода, пригонного как для телеграфии, так и для передачи данные.

Код обеспечивает:

- обработку и передачу машинной символики в пределах машинного языка “КОБОЛ”;

- простоту выделения при декодировании групп символов различного характера: служебных символов, цифр, букв и специальных знаков;

- простой алгоритм работы ЭВМ при обработке цифровой информации;

- упрощение процессов упорядочения информации по цифрам и буквам;

- передачу информации по каналам связи и телеуправления устройствами обработки данных;

- построение клавиатуры аппаратов с расположением клавиш, близким к расположению на клавиатуре пишущей машинки.

Международный код МТК-5 является равномерным семиэлементным однорегистровым кодом и содержит только буквы латинского языка. Поэтому для нашей страны был разработан стандартный коц (ГОСТ 13052-67), который отличается от кода № 5 тем, что он является двухрегистровым: первый регистр соответствует латинскому алфавиту, а второй – русскому.

Поэтому для нашей страны был разработан стандартный коц (ГОСТ 13052-67), который отличается от кода № 5 тем, что он является двухрегистровым: первый регистр соответствует латинскому алфавиту, а второй – русскому.

Указанный код приведен в табл.1,3. Таблица состоит из 16 столбцов и 16 строк. Место пересечения столбов и строки называют позицией. Всего в коде 16 х 16 = 256 позиций, из них 127 принадлежит первому регистру и 127 – второму.

Каждой из позиций соответствует свой символ и своя кодовая комбинация. Первые семь столбцов составляют латинский регистр, последние семь – русский регистр. С левой стороны таблицы записаны первые четыре элемента Э1 Э2 Э3 Э4 кодовой комбинации в виде двоичного числа, указывающего номер строки. Над каждым столбцом записаны три последние элемента Э5 Э6 Э7 кодовой комбинации в виде двоичного числа, указывающего номер столбца в регистре. Символы обоих регистров делятся на служебные» предназначенные для организации процедуры обмена и обработки информации ЭВМ, и графические, которые при необходимости могут быть выведены на печать.

При вводе информации в ЭВМ двухрегистровый код целесообразно заменить однорегистровым, путем добавления восьмого элемента, указывающего признак регистра: 0 – первый регистр, I -второй регистр.

В единой системе электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ) для ввода – вывода информации применяют восьмиразрядный код КОИ-8 (табл.1.4). Этот код разработан на основе семиразрядного кода (ГОСТ 13052-67), но имеет несколько иной перечень функциональных символов и иное расположение колонок. Поэтому при сопряжении аппаратуры передачи данных с ЭВМ вводно-выводные устройства должны содержать кодопреобразователи.

Контрольные вопросы

1. Что является содержанием информации при тестовой проверке каналов связи?

Что является содержанием информации при тестовой проверке каналов связи?

2. Изобразите временные диаграммы троичного ЦСД, четверичного ЦСД.

3. Изобразите временные диаграммы ЦСД с двумя значащими позициями и различными единичными интервалами.

4. К чему приведет искажение одной посылки при использовании простых равномерных кодов?

5. Как увеличить возможности простых кодов при передаче часто применяемых сокращений типа СОД, МСД и т.п.?

Теория передачи дискретных сообщений

Теория передачи дискретных сообщений

ОглавлениеПредисловиеВведение Глава 1.  Основные понятия теории передачи дискретных сообщений Основные понятия теории передачи дискретных сообщений1.1. Сообщения, сигналы, каналы связи. 1.2. Преобразование сообщения в сигнал 1.3. Количество информации в сообщении 1.4. Энтропия и производительность источника сообщений 1.5. Помехи и искажения в канале 1.6. Решающая схема и статистические критерии 1.7. Количество переданной информации 1.8. Пропускная способность канала 1.9. Основные задачи теории передачи дискретной информации Примечания Литература Глава 2. Дискретный канал и основы теории кодирования 2.1. Дискретные каналы и их классификация 2.2. Пропускная способность дискретного канала без шумов 2.3. Методы устранения избыточности сообщения 2.4. Дискретные каналы с шумами. Помехоустойчивые коды 2.5. Постоянный симметричный канал. Случайное кодирование 2.6. Постоянный симметричный канал. Регулярное кодирование 2.7. Кодирование в постоянном симметричном стирающем канале 2.8. Кодирование в несимметричных каналах и каналах с памятью 2.  9. Методы сравнения корректирующих кодов 9. Методы сравнения корректирующих кодовПримечания Литература Глава 3. Канал с постоянными параметрами и аддитивной флюктуационной помехой 3.1. Постановка задачи 3.2. Представление сигнала и помехи с помощью разложения в ряд Фурье 3.3. Правило решения и решающая схема 3.4. Вероятности ошибок и потенциальная помехоустойчивость при двоичном коде 3.5. Вероятности ошибок и потенциальная помехоустойчивость при основании кода m>2 3.6. Решающая схема и помехоустойчивость при нормальном шуме с неравномерным спектром 3.7. Пропускная способность канала с постоянными параметрами и аддитивным шумом Примечания Литература Глава 4. Канал со случайно изменяющейся фазой сигнала и аддитивной флюктуационной помехой 4.1. Общая характеристика канала со случайно изменяющейся начальной фазой сигнала 4.2. Сопряженные сигналы, огибающая, мгновенная фаза и мгновенная частота. Ортогональность в усиленном смысле 4.3. Решающая схема при абсолютно некогерентном приеме 4.  4. Вероятности ошибок при оптимальном некогерентном приеме 4. Вероятности ошибок при оптимальном некогерентном приемеСистема с пассивной паузой Неортогональные системы с активной паузой Частотная манипуляция (ЧТ) 4.5. Неоптимальные методы некогерентного приема Узкополосный прием по мгновенной частоте Широкополосный прием с интегрированием после детектора 4.6. Канал с медленно флюктуирующей фазой сигнала Некогерентный прием сигналов ОФТ Сдваивание ошибок при двоичной ОФТ Системы ОФТ при m>2 4.7. Пропускная способность канала с неопределенной фазой Примечания Литература Глава 5. Канал с медленными общими замираниями (одиночный прием) 5.1. Сущность замираний и их классификация 5.2. Когерентный и некогерентный прием в условиях общих замираний с нулевой скоростью Прием при неизвестных значениях Прием при неизвестном законе замираний 5.3. Память в канале с медленными замираниями. Некоторые вопросы кодирования 5.4. Влияние скорости замираний на вероятность ошибок 5.  5. Пропускная способность канала с медленными общими замираниями 5. Пропускная способность канала с медленными общими замираниямиПримечания Литература Глава 6. Канал с медленными общими замираниями (разнесенный прием) 6.1. Методы разнесенного приема 6.2. Когерентный разнесенный прием 6.3. Некогерентный оптимальный разнесенный прием 6.4. Неоптимальные методы разнесенного приема 6.5. Дискретное сложение Примечания Литература Глава 7. Каналы с параметрами, зависящими от частоты и с быстрыми замираниями 7.1. Общее описание линейного канала связи Модели канала Скорость замираний Некоторые соображения об оптимальном правиле решения 7.2. Канал с постоянными частотнозависимыми параметрами 7.3. Быстрые общие замирания 7.4. Медленные селективные замирания 7.5. Многолучевое распространение Методы выделения одного луча Методы использования нескольких лучей Быстрые замирания в многолучевом канале Примечания Литература Глава 8. Канал с сосредоточенными и импульсными помехами 8.  1. Определение и основные характеристики сосредоточенных и импульсных помех 1. Определение и основные характеристики сосредоточенных и импульсных помех8.2. Оптимальный и субоптимальный прием при сосредоточенных помехах 8.3. Взаимные помехи и полоса частот, занимаемая сигналом 8.4. Математическое описание импульсных помех 8.5. Принципиальные возможности подавления импульсных помех 8.6. Практические методы защиты от импульсных помех 8.7. Пути оптимизации системы при совместном воздействии сосредоточенных, импульсных и флюктуационных помех Примечания Литература Глава 9. Уплотнение каналов связи 9.1. Согласование пропускной способности канала и производительности источника 9.2. О классификации методов уплотнения 9.3. Критерии приема и решающие схемы 9.4. Разделимые и квазиразделимые системы уплотнения Неортогональные системы Квазиразделимые системы 9.5. Комбинационные системы уплотнения Системы МФТ Системы МОФТ Неортогональные системы МЧТ 9.6. Помехоустойчивое кодирование при уплотнении каналов 9.  7. Обсуждение результатов 7. Обсуждение результатовПримечания Литература Глава 10. Прием сообщений, закодированных с избыточностью 10.1. Поэлементный прием и прием «в целом» 10.2. Прием в целом при полностью известном сигнале и флюктуационной помехе 10.3. Некогерентный приём в целом 10.4. Оценка помехоустойчивости приёма в целом 10.5. Примеры 10.6. Прием по наиболее надежным символам и метод Вагнера 10.7. Субоптимальный прием в целом для кодов, допускающих мажоритарное декодирование 10.8. Условия целесообразности использования кодов с избыточностью Примечания Литература Глава 11. Системы с обратной связью 11.1. Метод статистического последовательного анализа для различения сигналов 11.2. Классификация систем с обратной связью 11.3. Системы с переспросом в дискретном канале. Основные характеристики простейшей системы Оценки вероятностей ошибок Система с блокировкой Система с адресным переспросом Особенности дуплексных систем с переспросом Выбор кода для системы с переспросом 11.  4. Системы с переспросом в непрерывном канале 4. Системы с переспросом в непрерывном канале11.5. Системы с информационной обратной связью 11.6. Адаптивные методы кодирования и декодирования Примечания Литература Заключение |

Кодирование и декодирование – общение для бизнес-профессионалов

Глава 1: Профессиональное деловое общение

Проще говоря, люди общаются посредством процесса кодирования и декодирования . Кодировщик — это человек, который разрабатывает и отправляет сообщение. Как показано на рис. 1.1 ниже, кодировщик должен определить, как сообщение будет воспринято аудиторией, и внести коррективы, чтобы сообщение было получено так, как они хотят.

Кодирование — это процесс превращения мыслей в сообщение. Кодер использует «средство» для отправки сообщения — телефонный звонок, электронную почту, текстовое сообщение, личную встречу или другой инструмент коммуникации. Уровень сознательного мышления, который идет на кодирование сообщений, может быть разным. Кодер также должен учитывать любой «шум», который может помешать его сообщению, например, другие сообщения, отвлекающие факторы или влияния.

Уровень сознательного мышления, который идет на кодирование сообщений, может быть разным. Кодер также должен учитывать любой «шум», который может помешать его сообщению, например, другие сообщения, отвлекающие факторы или влияния.

Затем аудитория «декодирует» или интерпретирует сообщение для себя. Декодирование — это процесс превращения общения в мысли. Например, вы можете понять, что голодны, и закодировать следующее сообщение, чтобы отправить его соседу по комнате: «Я голоден. Хочешь съесть сегодня пиццу?» Когда ваш сосед по комнате получает сообщение, он расшифровывает ваше сообщение и превращает его обратно в мысли, чтобы придать смысл.

Рисунок 1.1 . Процесс общения. Кодирование, мультимедиа и декодирование (Hawkins, 2016).

Конечно, вы общаетесь не только устно — у вас есть различные варианты или каналы для общения. Закодированные сообщения отправляются через канал или сенсорный маршрут, по которому сообщение отправляется к получателю для декодирования. В то время как сообщение может быть отправлено и получено с использованием любого сенсорного пути (зрение, обоняние, осязание, вкус или звук), большая часть общения происходит через визуальные (зрение) и/или слуховые (звуковые) каналы. Если ваш сосед по комнате в наушниках и увлечен видеоигрой, вам может понадобиться привлечь его внимание, помахав рукой, прежде чем вы сможете спросить его об ужине.

В то время как сообщение может быть отправлено и получено с использованием любого сенсорного пути (зрение, обоняние, осязание, вкус или звук), большая часть общения происходит через визуальные (зрение) и/или слуховые (звуковые) каналы. Если ваш сосед по комнате в наушниках и увлечен видеоигрой, вам может понадобиться привлечь его внимание, помахав рукой, прежде чем вы сможете спросить его об ужине.

Модель передачи коммуникации описывает коммуникацию как линейный односторонний процесс, в котором отправитель намеренно передает сообщение получателю (Ellis & McClintock, 1990). Эта модель фокусируется на отправителе и сообщении в рамках коммуникативной встречи. Хотя получатель включен в модель, эта роль рассматривается скорее как цель или конечная точка, а не как часть текущего процесса. Вам остается предположить, что получатель либо успешно принимает и понимает сообщение, либо нет. Подумайте о том, как человек в радиостудии передает вам радиосообщение, которое вы слушаете в своей машине. Отправитель — это диктор, который кодирует устное сообщение, которое передается радиомачтой через электромагнитные волны (канал) и в конечном итоге достигает ваших ушей (получателя) через антенну и динамики для декодирования. Диктор на самом деле не знает, получили вы его сообщение или нет, но если оборудование работает и на канале нет помех, то велика вероятность, что сообщение было успешно получено.

Отправитель — это диктор, который кодирует устное сообщение, которое передается радиомачтой через электромагнитные волны (канал) и в конечном итоге достигает ваших ушей (получателя) через антенну и динамики для декодирования. Диктор на самом деле не знает, получили вы его сообщение или нет, но если оборудование работает и на канале нет помех, то велика вероятность, что сообщение было успешно получено.

Модель взаимодействия коммуникации описывает коммуникацию как процесс, в котором участники чередуют позиции отправителя и получателя и генерируют смысл, отправляя сообщения и получая обратную связь в физическом и психологическом контекстах (Schramm, 1997). Вместо того, чтобы иллюстрировать коммуникацию как линейный односторонний процесс, модель взаимодействия включает обратную связь, которая делает коммуникацию более интерактивным, двусторонним процессом. Обратная связь включает сообщения, отправленные в ответ на другие сообщения. Например, ваш инструктор может ответить на вопрос, который вы подняли во время обсуждения в классе, или вы можете указать на диван, когда ваш сосед по комнате спросит вас, где пульт дистанционного управления. Включение цикла обратной связи также приводит к более сложному пониманию ролей участников коммуникативной встречи. Вместо того, чтобы иметь одного отправителя, одно сообщение и одного получателя, в этой модели есть два отправителя-получателя, которые обмениваются сообщениями. Каждый участник чередует роли отправителя и получателя, чтобы общение продолжалось. Хотя это кажется ощутимым и преднамеренным процессом, вы переключаетесь между ролями отправителя и получателя очень быстро и часто неосознанно.

Включение цикла обратной связи также приводит к более сложному пониманию ролей участников коммуникативной встречи. Вместо того, чтобы иметь одного отправителя, одно сообщение и одного получателя, в этой модели есть два отправителя-получателя, которые обмениваются сообщениями. Каждый участник чередует роли отправителя и получателя, чтобы общение продолжалось. Хотя это кажется ощутимым и преднамеренным процессом, вы переключаетесь между ролями отправителя и получателя очень быстро и часто неосознанно.

Модель транзакций коммуникации описывает коммуникацию как процесс, в котором коммуникаторы создают социальные реальности в социальном, реляционном и культурном контекстах. В этой модели вы не просто общаетесь для обмена сообщениями; вы общаетесь, чтобы создавать отношения, формировать межкультурные союзы, формировать свою самооценку и вступать с другими в диалог для создания сообществ. Короче говоря, вы не рассказываете о своих реалиях; общение помогает строить свои реальности (и реальности других).

Роли отправителя и получателя в транзакционной модели связи значительно отличаются от других моделей. Вместо того, чтобы обозначать участников как отправителей и получателей, люди, участвующие в коммуникативной встрече, называются коммуникаторами. В отличие от модели взаимодействия, которая предполагает, что участники чередуются позициями отправителя и получателя, модель транзакции предполагает, что вы одновременно являетесь отправителем и получателем. Например, при встрече с новым другом вы отправляете вербальные сообщения о своих интересах и прошлом, а ваш спутник реагирует невербально. Вы не ждете, пока закончите отправлять вербальное сообщение, чтобы начать получать и расшифровывать невербальные сообщения вашего нового друга. Вместо этого вы одновременно отправляете свое вербальное сообщение и получаете невербальные сообщения вашего друга. Это важное дополнение к модели, поскольку оно позволяет вам понять, как вы можете адаптировать свое общение — например, адаптируя устное сообщение — в середине его отправки на основе сообщения, которое вы одновременно получаете от своего партнера по общению.

Элементы коммуникативного процесса

Кодирование и декодирование

Кодирование относится к процессу получения идеи или мысленного образа, ассоциирования этого образа со словами, а затем произнесения этих слов для передачи сообщения. Итак, если вы хотите объяснить своей тете, как добраться до своей новой квартиры, вы должны представить себе пейзаж, улицы и здания, а затем выбрать лучшие слова, описывающие маршрут, чтобы ваша тетя могла найти вас.

Декодирование — это процесс, обратный прослушиванию слов, размышлению о них и превращению этих слов в мысленные образы. Если бы ваша тетя пыталась найти дорогу к вашей квартире, она бы выслушала ваши слова, связала бы эти слова с улицами и достопримечательностями, которые она знает, а затем составила бы мысленную карту пути, по которому можно добраться до вас. «Правильное использование языка» Рэмси (глава 10) дает дополнительное представление о процессах кодирования и декодирования.

Коммуникатор

Термин коммуникатор относится ко всем людям, участвующим во взаимодействии или речи. Он используется вместо отправителя и получателя, потому что, когда мы общаемся с другими людьми, мы не только отправляем сообщение, мы одновременно получаем сообщения от других. Когда мы говорим, мы наблюдаем за невербальным поведением других , чтобы увидеть, понимают ли они нас, и оцениваем их эмоциональное состояние. Информация, которую мы получаем из этих наблюдений, известна как обратная связь. По телефону мы прислушиваемся к паралингвистическим сигналам, таким как высота тона, тон, громкость и наполнители (т. Это означает, что общение не является односторонним процессом. Даже в ситуации публичного выступления мы наблюдаем и слушаем ответы слушателей. Если зрители заинтересованы, согласны и понимают нас, они могут наклоняться вперед на своих местах, кивать головами, иметь положительное или нейтральное выражение лица и давать благоприятные голосовые сигналы (например, смех, «Правильно», «Угу, или «Аминь!»). Если зрителям наскучило, они не согласны или сбиты с толку нашим сообщением, они могут писать сообщения или отворачиваться от нас, качать головами, иметь недовольные или смущенные выражения на лицах или произносить оппозиционные голосовые реплики (например, стоны: «Я не не думаю», «Это не имеет смысла» или «Ты сумасшедший!»). Таким образом, коммуникация — это всегда транзакционный процесс — обмен сообщениями.

Если зрителям наскучило, они не согласны или сбиты с толку нашим сообщением, они могут писать сообщения или отворачиваться от нас, качать головами, иметь недовольные или смущенные выражения на лицах или произносить оппозиционные голосовые реплики (например, стоны: «Я не не думаю», «Это не имеет смысла» или «Ты сумасшедший!»). Таким образом, коммуникация — это всегда транзакционный процесс — обмен сообщениями.

Сообщение

Сообщение включает те вербальные и невербальные действия, которые разыгрываются коммуникаторами и осмысленно интерпретируются другими. Вербальная часть сообщения относится к словам, которые мы произносим, в то время как невербальная часть включает наш тон голоса и другие неречевые компоненты, такие как внешний вид, поза, жесты и движения тела, поведение глаз, то, как мы используем пространство, и даже то, как мы пахнем. Например, человек, который встает, чтобы выступить в красивом костюме, будет воспринят более позитивно, чем человек, произносящий точно такую же речь в спортивном костюме и футболке с рисунком. Или, если спикер монотонным голосом попытается убедить других пожертвовать на благотворительность, которая строит колодцы в бедных африканских деревнях, он не будет так эффективен, как спикер, который произносит ту же речь, но говорит торжественным тоном. Если когда-либо возникает конфликт между вербальной и невербальной частями сообщения, люди обычно верят невербальной части сообщения. Чтобы проверить это, напрягите мышцы, сожмите кулаки по бокам, сдвиньте брови, поджмите губы и скажите кому-нибудь резким голосом: «НЕТ, я НЕ сержусь!» Посмотрите, верят ли они вашим словам или невербальному поведению.

Или, если спикер монотонным голосом попытается убедить других пожертвовать на благотворительность, которая строит колодцы в бедных африканских деревнях, он не будет так эффективен, как спикер, который произносит ту же речь, но говорит торжественным тоном. Если когда-либо возникает конфликт между вербальной и невербальной частями сообщения, люди обычно верят невербальной части сообщения. Чтобы проверить это, напрягите мышцы, сожмите кулаки по бокам, сдвиньте брови, поджмите губы и скажите кому-нибудь резким голосом: «НЕТ, я НЕ сержусь!» Посмотрите, верят ли они вашим словам или невербальному поведению.

Сообщение также может быть преднамеренным или непреднамеренным. Когда сообщение является преднамеренным, это означает, что у нас в уме есть образ, который мы хотим передать аудитории или человеку в разговоре, и мы можем успешно передать образ из нашего разума в умы других с относительной точностью. Непреднамеренное сообщение отправляется, когда сообщение, которое мы хотим передать, не совпадает с сообщением, которое получает другой человек. Допустим, вы возвращаетесь с прогулки со своей второй половинкой, и она или он спрашивает: «Ты хорошо провел время?» Вы хорошо провел время, но когда его спросили, его отвлекла реклама по телевизору, поэтому вы отвечаете нейтральным тоном: «Конечно, мне было весело». Ваша вторая половинка может истолковать ваш апатичный тон голоса и отсутствие зрительного контакта как означающие, что вы не получили удовольствия от вечера, хотя на самом деле вы его получили. Таким образом, как коммуникаторы, мы не всегда можем быть уверены, что сообщение, которое мы хотим передать, интерпретируется так, как мы предполагали.

Допустим, вы возвращаетесь с прогулки со своей второй половинкой, и она или он спрашивает: «Ты хорошо провел время?» Вы хорошо провел время, но когда его спросили, его отвлекла реклама по телевизору, поэтому вы отвечаете нейтральным тоном: «Конечно, мне было весело». Ваша вторая половинка может истолковать ваш апатичный тон голоса и отсутствие зрительного контакта как означающие, что вы не получили удовольствия от вечера, хотя на самом деле вы его получили. Таким образом, как коммуникаторы, мы не всегда можем быть уверены, что сообщение, которое мы хотим передать, интерпретируется так, как мы предполагали.

Канал

Канал — это просто средство, по которому передается сообщение. В общении лицом к лицу канал задействует все наши чувства, поэтому канал — это то, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем и, возможно, пробуем на вкус. Когда мы общаемся с кем-то онлайн, канал — это компьютер; при отправке текстовых сообщений каналом является мобильный телефон; а при просмотре фильма по кабелю каналом является телевизор. Канал может иметь огромное влияние на то, как интерпретируется сообщение. Прослушивание записи выступающего не оказывает такого же психологического воздействия, как прослушивание того же самого выступления или просмотр этого человека по телевизору. Одним из известных примеров этого является 1960 телевизионных президентских дебатов между Джоном Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном. Согласно History.com (2012), на камеру Никсон отвел взгляд от камеры на репортеров, задающих ему вопросы, он был потным и бледным, у него была щетина на лице, и он был одет в серый костюм, который растворялся в фоне. «Мэр Чикаго Ричард Дж. Дейли, как сообщается, сказал [о Никсоне]: «Боже мой, они забальзамировали его еще до того, как он умер». [1] Кеннеди, с другой стороны, смотрел в камеру, был загорелым, носил темный костюм, который выделял его на фоне, и казался спокойным после того, как провел все выходные с помощниками, тренировавшимися в гостиничном номере. . Большинство из тех, кто слушал радиопередачу дебатов, считали, что это была ничья или что Никсон победил, в то время как 70% тех, кто смотрел теледебаты, считали, что Кеннеди был победителем.

Канал может иметь огромное влияние на то, как интерпретируется сообщение. Прослушивание записи выступающего не оказывает такого же психологического воздействия, как прослушивание того же самого выступления или просмотр этого человека по телевизору. Одним из известных примеров этого является 1960 телевизионных президентских дебатов между Джоном Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном. Согласно History.com (2012), на камеру Никсон отвел взгляд от камеры на репортеров, задающих ему вопросы, он был потным и бледным, у него была щетина на лице, и он был одет в серый костюм, который растворялся в фоне. «Мэр Чикаго Ричард Дж. Дейли, как сообщается, сказал [о Никсоне]: «Боже мой, они забальзамировали его еще до того, как он умер». [1] Кеннеди, с другой стороны, смотрел в камеру, был загорелым, носил темный костюм, который выделял его на фоне, и казался спокойным после того, как провел все выходные с помощниками, тренировавшимися в гостиничном номере. . Большинство из тех, кто слушал радиопередачу дебатов, считали, что это была ничья или что Никсон победил, в то время как 70% тех, кто смотрел теледебаты, считали, что Кеннеди был победителем.

«Дебаты Кеннеди Никсона» от United Press International. Всеобщее достояние.

Шум

Следующим аспектом модели коммуникации является шум. Шум относится ко всему, что мешает передаче или приему сообщений (т. е. передаче изображения из вашей головы в головы других). Существует несколько различных типов шума. Первый тип шума — это физиологический шум , и он относится к телесным процессам и состояниям, которые мешают передаче сообщения. Например, если у выступающего болит голова или он заболел гриппом, или если слушателям жарко или они голодны, эти условия могут повлиять на точность сообщения. Второй тип шума – это психологический шум. Психологический шум относится к психическим состояниям или эмоциональным состояниям, которые препятствуют передаче или приему сообщений. Например, если кто-то только что расстался со своей второй половинкой, или если он беспокоится о своей бабушке, которая находится в больнице, или если он думает о своем списке покупок, это также может мешать процессам общения. Третий тип шума — это фактический физический шум, , и это будет просто фактический уровень звука в комнате. Громкая музыка на вечеринке, множество голосов возбужденно разговаривающих людей, газонокосилка прямо за окном или что-то слишком громкое будет мешать общению. Последний тип шума — это культурный шум. Культурный шум относится к интерференции сообщений, возникающей из-за различий в мировоззрении людей. Мировоззрение более подробно обсуждается ниже, но достаточно сказать, что чем больше разница в мировоззрении, тем труднее понять друг друга и эффективно общаться.

Третий тип шума — это фактический физический шум, , и это будет просто фактический уровень звука в комнате. Громкая музыка на вечеринке, множество голосов возбужденно разговаривающих людей, газонокосилка прямо за окном или что-то слишком громкое будет мешать общению. Последний тип шума — это культурный шум. Культурный шум относится к интерференции сообщений, возникающей из-за различий в мировоззрении людей. Мировоззрение более подробно обсуждается ниже, но достаточно сказать, что чем больше разница в мировоззрении, тем труднее понять друг друга и эффективно общаться.

Мировоззрение

«Второе самое известное лицо в Пушкаре», автор Шрейанс Бхансали. CC-BY-NC-SA.

Большинство людей не задумываются о процессе общения. В большинстве наших взаимодействий с другими мы действуем на автопилоте. Хотя процесс кодирования и декодирования может показаться довольно простым, на самом деле он намного сложнее, чем кажется. Причина этого в том, что у всех нас разное мировоззрение. Мировоззрение — это общая структура, посредством которой человек видит, думает, интерпретирует мир и взаимодействует с ним. Наше мировоззрение состоит из пяти основных компонентов.

Причина этого в том, что у всех нас разное мировоззрение. Мировоззрение — это общая структура, посредством которой человек видит, думает, интерпретирует мир и взаимодействует с ним. Наше мировоззрение состоит из пяти основных компонентов.

1. Эпистемология – это способ приобретения знаний и/или того, что считается знанием. Подумайте о процессе проведения исследования. Тридцать лет назад, чтобы найти ряд фактов, нужно было использовать картотеку и рыться в полках библиотек в поисках книг. Теперь исследователи могут получить доступ к тысячам страниц информации через свой компьютер, не выходя из собственного дома. Эпистемология связана с публичными выступлениями, потому что она регулирует предпочтительные стили обучения членов аудитории и то, кого или что они считают заслуживающими доверия источниками.

2. Онтология относится к нашей системе убеждений, к тому, как мы видим природу реальности или что мы считаем истинным или ложным. Мы можем (или не можем) верить в пришельцев из космоса, в то, что масло вредно для здоровья, в то, что Стилерс выиграют Суперкубок, или в то, что человечество вымрет через 200 лет. Спичрайтеры должны быть осторожны, чтобы не предположить, что члены аудитории разделяют одни и те же убеждения. Если оратор утверждает, что болезни можно помочь с помощью молитвы, но несколько человек в аудитории являются атеистами, в лучшем случае оратор потерял доверие, а в худшем случае эти слушатели могут быть оскорблены.

Мы можем (или не можем) верить в пришельцев из космоса, в то, что масло вредно для здоровья, в то, что Стилерс выиграют Суперкубок, или в то, что человечество вымрет через 200 лет. Спичрайтеры должны быть осторожны, чтобы не предположить, что члены аудитории разделяют одни и те же убеждения. Если оратор утверждает, что болезни можно помочь с помощью молитвы, но несколько человек в аудитории являются атеистами, в лучшем случае оратор потерял доверие, а в худшем случае эти слушатели могут быть оскорблены.

3. Аксиология представляет нашу систему ценностей или то, что мы считаем правильным или неправильным, хорошим или плохим, справедливым или несправедливым. Один из способов узнать, что люди ценят, — это спросить их, каковы их цели или какие качества они ищут в спутнике жизни. Наши ценности отражают то, на что мы надеемся, а не реальность. Ценности могут оказывать влияние на несколько уровней процесса публичного выступления, но, в частности, ценности влияют на авторитет говорящего и его эффективность в убеждении. Например, в некоторых культурах женщины ценят скромную одежду, поэтому говорящая женщина в блузке без рукавов во время выступления может потерять доверие некоторых слушателей. Или, если зрители ценят свободу ношения оружия выше преимуществ государственного регулирования, выступающему будет трудно убедить их проголосовать за более строгое законодательство о контроле над оружием.

Например, в некоторых культурах женщины ценят скромную одежду, поэтому говорящая женщина в блузке без рукавов во время выступления может потерять доверие некоторых слушателей. Или, если зрители ценят свободу ношения оружия выше преимуществ государственного регулирования, выступающему будет трудно убедить их проголосовать за более строгое законодательство о контроле над оружием.

4. Космология означает то, как мы видим наше отношение к вселенной и другим людям. Космология диктует наш взгляд на отношения власти и может включать в себя наши религиозные или духовные убеждения. Спорные речевые темы (такие как всеобщее здравоохранение и смертная казнь) часто связаны с этим аспектом мировоззрения, поскольку мы должны учитывать нашу ответственность перед другими людьми и нашу способность влиять на них. Интересно, что космология также может играть роль в таких логистических аспектах, как то, кому разрешено говорить, порядок выступающих в расписании (например, от самого важного к наименее важному), количество времени, в течение которого говорящий должен говорить, расположение сидений на помост, и кто получает передние места в аудитории.

«Суперфанаты НФЛ» от HMJD02. CC-BY-SA.

5. Праксиология обозначает предпочитаемый нами метод выполнения повседневных задач или наш подход к решению проблем. Некоторые спичрайтеры могут начать работу над своими планами, как только узнают, что им нужно будет выступить с речью, в то время как другие могут подождать несколько дней до начала подготовки своей речи (мы не рекомендуем такой подход). Праксиология также может влиять на предпочтения говорящего в отношении стиля изложения, методов аранжировки основных моментов и выбора слайдов (например, Power Point или Prezi).

Всегда полезно изучить то, с чем вы не согласны, попытаться понять другой образ жизни или чужое мировоззрение. Мне нравится, когда мне бросают вызов таким образом, и в конечном итоге я всегда узнаю что-то, чего не знал. – Лора Линни

Важно понимать мировоззрение, потому что оно оказывает глубокое влияние на процесс кодирования и декодирования и, следовательно, на нашу способность быть понятыми другими. Попробуйте этот простой эксперимент. Попросите двух или трех человек молча представить себе собаку, пока вы одновременно представляете собаку. «Собака» очень конкретное слово (слово, описывающее материальный объект, воспринимаемый органами чувств), и это одно из первых слов, которые дети в Соединенных Штатах учат в школе. Подождите несколько секунд, а затем спросите каждого человека, о какой собаке он думал. Это был чихуахуа? Борзая? Золотистый ретривер? Ротвейлер? Или какая-то другая собака? Скорее всего, у каждого человека, которого вы спрашивали, в голове был другой образ, отличный от вашего. Это наше мировоззрение на работе.

Попробуйте этот простой эксперимент. Попросите двух или трех человек молча представить себе собаку, пока вы одновременно представляете собаку. «Собака» очень конкретное слово (слово, описывающее материальный объект, воспринимаемый органами чувств), и это одно из первых слов, которые дети в Соединенных Штатах учат в школе. Подождите несколько секунд, а затем спросите каждого человека, о какой собаке он думал. Это был чихуахуа? Борзая? Золотистый ретривер? Ротвейлер? Или какая-то другая собака? Скорее всего, у каждого человека, которого вы спрашивали, в голове был другой образ, отличный от вашего. Это наше мировоззрение на работе.

«Лазанья» Дэвида К. CC-BY-SA.

В качестве дополнительной иллюстрации вы можете сказать коллеге: «Мне не терпится вернуться домой на выходных — у нас будет лазанья!» Кажется довольно четким утверждением, не так ли? К сожалению, это не так. Хотя «лазанья» также является конкретным словом, наше мировоззрение заставляет нас по-разному интерпретировать каждое слово в утверждении. Где дом?” Кто готовит еду? Какие ингредиенты будут использоваться в лазанье? Это блюдо едят как обычную еду или по особому случаю? Будут ли остатки? Друзья приглашены? Поскольку каждый, кто ел лазанью, имел разное представление о кухне, у всех у нас возникает разный образ, когда мы слышим утверждение «…у нас есть лазанья!»

Где дом?” Кто готовит еду? Какие ингредиенты будут использоваться в лазанье? Это блюдо едят как обычную еду или по особому случаю? Будут ли остатки? Друзья приглашены? Поскольку каждый, кто ел лазанью, имел разное представление о кухне, у всех у нас возникает разный образ, когда мы слышим утверждение «…у нас есть лазанья!»

Ситуация осложняется тем, что чем более абстрактным становится слово, тем больше возможностей для интерпретации. Абстрактные слова (слова, которые относятся к идеям или понятиям, оторванным от материальной реальности), такие как «мир», «любовь», «аморальность», «справедливость», «свобода», «успех» и «честь», могут иметь ряд различных значений; каждый из которых основан на мировоззрении. Коммуникаторы имеют свое собственное уникальное мировоззрение, которое формирует как процессы кодирования, так и декодирования, а это означает, что мы никогда не сможем быть полностью поняты другим человеком. Жители Среднего Запада могут называть газированные напитки «поп», в то время как жители Восточного побережья могут говорить «газировка», а жители Джорджии — «кока-кола». Даже когда используются простые термины, такие как «дуб» или «пожарный гидрант», каждый слушатель будет формировать свой мысленный образ при расшифровке сообщения. Никогда не принимайте общение как должное и никогда не предполагайте, что ваш слушатель поймет вас. Нужно много работать, чтобы заставить аудиторию понять себя.

Даже когда используются простые термины, такие как «дуб» или «пожарный гидрант», каждый слушатель будет формировать свой мысленный образ при расшифровке сообщения. Никогда не принимайте общение как должное и никогда не предполагайте, что ваш слушатель поймет вас. Нужно много работать, чтобы заставить аудиторию понять себя.

Контекст дает 80 баллов IQ. — Алан Кей

Контекст

«Техника разговора» Армии США. CC-BY.

Последним элементом процесса коммуникации является контекст , в котором происходит речь или взаимодействие. В 1980-х годах контекст преподавался как реальная физическая обстановка, в которой происходило общение, например, в месте отправления культа, в квартире, на рабочем месте, в шумном ресторане или в продуктовом магазине. В каждом из этих мест люди общаются по-разному, поскольку существуют неписаные правила общения (называемые норм ), которые управляют этими настройками. Совсем недавно концепция контекста развилась и расширилась, включив в нее тип отношений, которые мы имеем с другими людьми, и коммуникативные правила, регулирующие эти отношения.

Отыскиваются значения потенциальной помехоустойчивости различных систем сигналов при передаче в каналах связи с постоянными и переменными параметрами. Выводятся выражения для пропускной способности таких каналов. Значительное внимание уделяется оценке отличия реальных схем аппаратуры от идеальных. Даются рекомендации по выбору оптимальных систем сигналов и оптимальных методов приема в зависимости от свойств каналов и действующих в них помех.

Отыскиваются значения потенциальной помехоустойчивости различных систем сигналов при передаче в каналах связи с постоянными и переменными параметрами. Выводятся выражения для пропускной способности таких каналов. Значительное внимание уделяется оценке отличия реальных схем аппаратуры от идеальных. Даются рекомендации по выбору оптимальных систем сигналов и оптимальных методов приема в зависимости от свойств каналов и действующих в них помех.