Релейная защита и автоматика электроснабжения, устройство, виды и принцип работы систем

Термин «релейная защита» относится к очень широкому кругу устройств, применяемых в электроэнергетике.

К основным функциям защитных релейных устройств (РЗ), относятся:

- выявление повреждений элементов систем электроснабжения;

- локализация и отключение повреждённого участка или электроустановки для сохранения работоспособности остальной части системы;

- определение отклонений от нормального режима отдельных электроустановок и частей энергосистемы, в результате которых может произойти повреждение оборудования или потеря устойчивости системы электроснабжения;

- автоматическое выполнение действий, направленных на восстановление нормального режима (отключение части электрооборудования, включение устройств компенсации).

Таким образом, в одних случаях защитная аппаратура на основе реле способна предотвратить опасность выхода из строя установок и элементов энергосистем, в других – среагировать на факт повреждения и остановить дальнейшее развитие аварийной ситуации.

Эти действия релейной автоматики позволяют минимизировать ущерб, нанесённый в результате повреждения оборудования и ущерб от недоотпуска электрической энергии потребителям.

Необходимый уровень укомплектованности сетей и систем электроснабжения устройствами релейной защиты и автоматики (УРЗА) определён действующими нормативными документами в области энергетики. Ни одна электроустановка не может быть введена в работу, не будучи укомплектованной защитными устройствами в минимальном объёме, определённом действующими правилами.

На каждом предприятии, имеющем на балансе электрооборудование, оснащённое защитными релейными устройствами, должен быть составлен график регулярной проверки и обслуживания релейной автоматики. Контроль выполнения плановых работ по проверке, испытаниям и обслуживанию релейной защиты осуществляется органами государственного энергетического надзора.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ РЕЛЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Защитные устройства на базе реле разнообразны и могут быть построены по отличающимся принципиальным схемам, реализованным на различной элементной базе.

Общим для всех устройств релейной защиты является наличие одних и тех же функциональных блоков:

- измерительных органов;

- логики; исполнительных устройств;

- сигнализации.

Измерительный орган реле получает в непрерывном режиме информацию о состоянии контролируемого объекта, которым может быть отдельная установка, элемент или участок электрической сети. Существует несколько подходов к классификации структурных блоков релейных защит.

Измерительные релейные органы иногда называют пусковыми, но это не меняет сути. Контроль состояния объекта заключается в получении и обработке технических параметров электроснабжения – тока, напряжения, частоты, величины и направления мощности, сопротивления.

В зависимости от значения этих параметров, на выходе релейного органа измерения формируется дискретный логический сигнал («да», «нет»), который поступает в блок логики.

Логический орган, получив дискретную команду релейного блока измерения, в соответствии с заданной программой или логической схемой формирует необходимую команду исполнительному блоку или механизму.

Блок сигнализации обеспечивает работу сигнальных устройств, которые отображают факт срабатывания релейного защитного комплекта или отдельного его органа.

Для успешного выполнения своего предназначения, УРЗА должны обладать определёнными качествами. Выделяют четыре основных требования, которые предъявляются к аппаратуре РЗ. Рассмотрим их по отдельности.

Селективность.

Это свойство защитных систем заключается в выявлении повреждённого участка электрической сети и выполнении отключений в необходимом и достаточном объёме с целью его отделения. Если в результате работы защитной автоматики произошло излишнее отключение оборудования системы электроснабжения, такое срабатывание автоматики называется неселективным.

Различают системы защитной автоматики с абсолютной и относительной селективностью. К первому типу относятся устройства, реагирующие только на нарушения режима строго в пределах защищаемого участка.

Примером такой защитной системы может служить дифференциальный токовый защитный комплект, срабатывающая только при повреждениях между точками сети, в которых контролируется разность токов.

Относительной селективностью обладают системы максимального тока, которые, как правило, реагируют на нарушения режима на участках, смежных с непосредственно защищаемой ими зоной. Обычно во избежание неселективного срабатывания, такие системы автоматики имеют искусственную выдержку времени, превосходящую время срабатывания защитных комплектов на смежных участках.

Примечание. Искусственной называют выдержку времени, создаваемую специальными органами задержки срабатывания (реле времени).

Быстродействие.

Отключение повреждённого участка или элемента сети должно быть осуществлено как можно быстрее, что обеспечивает устойчивость работы остальной части системы и минимизирует время перерыва питания потребителей.

Главным показателем быстродействия служит время срабатывания защищающего устройства, которое отсчитывается от момента возникновения аварийного режима до момента подачи защитой сигнала на отключение выключателя.

Иногда время срабатывания системы автоматики трактуют как время между возникновением повреждения и отключением повреждённого участка, то есть, включают в него время работы выключателя. Это не совсем верно, так как выключатель не является частью УРЗА и по его параметрам нельзя оценивать эффективность релейной защиты сетей и систем электроснабжения.

То есть, учитывать время отключения выключателя необходимо, но следует помнить, что это не характеристика РЗ. Для справки можно заметить, что время отключения выключателя значительно больше времени срабатывания собственно реле автоматики (без учёта искусственной задержки).

Чувствительность.

Данное качество характеризует способность системы автоматики к гарантированному срабатыванию во всей зоне её действия при всех видах нарушений режима, на которые данная автоматика рассчитана. Чувствительность системы автоматики является точным численным показателем, значение которого проверяется в расчётных режимах с минимальными значениями параметров её срабатывания.

Надёжность.

Универсальная характеристика всех технических устройств, заключающаяся в способности РЗ функционировать длительно и безотказно. В соответствии со своим основным предназначением.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Типы УРЗА можно классифицировать по параметрам режима работы сети, на которые они реагируют.

Токовые защиты.

Наибольшее распространение получили токовые защиты, поскольку именно повышенное значение тока является критерием такого частого вида нарушения режима работы как короткое замыкание. В основе токовой релейной защиты находится реле тока.

Традиционно используемыми являются реле электромеханического типа, состоящие из токовой катушки и подвижной электромагнитной системы, замыкающей контакты. На смену этим приборам пришли полупроводниковые устройства, а с развитием цифровых технологий и микропроцессорные системы релейной защиты.

Независимо от элементной базы, логика работы защит остаётся в принципе той же. Конечно, микропроцессорные системы способны реализовать более сложный и разветвлённый алгоритм действий.

В простейшем случае, на реле выставляется требуемая уставка – значение тока, при котором реле должно сработать. Первичными преобразователями тока являются измерительные трансформаторы или датчики тока.

К разновидности токовых защит относятся дифференциальные защиты, реле которых включается на разность токов. Дифференциальные токовые реле входят в комплект релейной защиты трансформаторов и шин подстанций. Защиты по напряжению.Среди самых распространённых представителей этого класса групповая секционная защита минимального напряжения.

Логика работы этой автоматики увязана с технологическим процессом, электропривод оборудования которого питается от одной секции подстанции. Автоматика минимального напряжения имеет двухступенчатое исполнение. Типовая последовательность работы выглядит следующим образом.

Секция, к которой подключены электродвигатели приводов механизмов технологического процесса (например, это могут быть механизмы котла тепловой электростанции), имеет два питания – от рабочего и резервного трансформаторов.

При отключении рабочего трансформатора срабатывает автоматика включения резерва (АВР). Через небольшой промежуток времени к секции подключается резервный трансформатор.

За время бестоковой паузы нагруженные механизмы успевают затормозиться. После подключения резервного трансформатора начинается самозапуск электродвигателей механизмов.

Повышенный ток, обусловленный групповым запуском двигателей, вызывает посадку напряжения на секции. При снижении напряжения до уставки первой ступени автоматики, происходит отключение наименее значимых для технологического процесса механизмов.

Делается это для того, чтобы облегчить запуск более важного оборудования и удержать станционный котёл (или другой агрегат) в работе.

Если это не помогает и напряжение, продолжая снижаться, достигает уставки второй ступени, отключается вторая группа оборудования. В этой ситуации в работе остаются только механизмы, обеспечивающие безаварийный останов всего технологического процесса (котла).

© 2012-2019 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

eltechbook.ru

сфера применения, проверка работы и надежности конструкции

В обыденном дилетантском понимании передача электрической энергии от источника генерации – гидроэлектростанции, атомных источников, ТЭС – передается на огромные российские расстояния сама собой по ЛЭПам или подземным кабелям до потребителей без сучка и задоринки.

Что может помешать крепким высоким мачтам, суперпрочным подвесным стеклянным изоляторам и многослойным, из различных видов стали и намотки, толстым проводам?! Ни снег, ни ураганы. Как бы ни так…

Краткое содержимое статьи:

А если не по-дилетантски

Специалисты-энергетики считают по-другому. На всей технологической цепочке производства, транспортировки и разделения электрического продукта возможны различные, в том числе и нередко непредсказуемые критические обстоятельства. И они могут создать такие производственные эксцессы, способные деструктировать техническое и технологическое оснащение или привести к психологическому стрессу дежурный состав за миг долей секунд.

Человек физиологически и психоэмоционально не в состоянии бывает оценить такую кратковременную ситуацию. Поэтому человеческих мозг в ряде функций энергетике заменили установки, способные по отклонению номинала электроустановок мгновенно распознавать предстоящее начало возникновения крушения. И в автоматическом контроле и установленным алгоритмам предотвращать катастрофы. Это свидетельство того, для чего нужна релейная защита.

Так с десятилетиями сложилась техническая лексика, а постоянный контроль за всеми ЛЭПами и съем с них напряжения в экстраординарных моментах ведут суперсовременные системы, которые по традиции именуют релейной защитой. Произошел термин от особых реле из базы защиты еще первых советских ЛЭП. Можете просмотреть фото релейной защиты.

Ступени релейной защиты (РЗ)

По-современному она теперь именуется РЗА – «А» обозначает «автоматика». Главные в них трансформаторы измерения тока (ТТ) и напряжения (ТН).

electrikexpert.ru

Релейная защита: определение, функции и принципы работы

Определение понятия Релейная защита

Релейная защита (РЗ) – это важнейший вид электрической автоматики, которая необходима для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы, предотвращении повреждения силового оборудования, либо минимизации последствий при повреждениях. РЗ представляет собой комплекс автоматических устройств, которые при аварийной ситуации выявляют неисправный участок и отключают данный элемент от энергосистемы.

Во время работы РЗ постоянно контролирует защищаемые элементы, чтобы своевременно зафиксировать возникшее повреждение (или отклонение в работе энергосистемы) и должным образом отреагировать на случившееся.

При аварийных ситуациях релейная защита должна выявить и выделить неисправный участок, воздействуя на силовые коммутационные аппараты, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого замыкания, замыкания на землю и т.д.).

Релейная защита сопряжена с иными видами электрической автоматики, которые позволяют сохранять бесперебойную работы энергосистемы и электроснабжения потребителей.

На данный момент отрасль релейной защиты активно развивается и расширяется, уже сейчас используется микропроцессорная аппаратура и компьютерные программы не только для защиты, но и для комплексного управления оборудованием и системой в целом.

Функции релейной защиты

Главной задачей устройств РЗ является выявление ненормальных и аварийных режимов работы первичного (силового) оборудования, а именно фиксация следующих видов повреждений:

- перегрузка электрооборудования;

- двух и трех-фазных короткие замыкания;

- замыкания на землю, включая двух и трех-фазные;

- внутренние повреждения в обмотках двигателей, генераторов и трансформаторов;

- защита от затянувшегося пуска;

- асинхронный режим работы синхронных двигателей.

Принципы построения релейной защиты

Существует несколько видов реле, каждый из которых соответствует характеристикам электроэнергии (в данном случае – реле тока, напряжения, частоты, мощности и т.д.). Такая система отслеживает несколько показателей, выполняя непрерывное сравнение величин с ранее определенными диапазонами, которые называются уставки.

В том случае, когда контролируемая величина превышает установленную норму, соответствующее реле срабатывает: тем самым осуществляя коммутацию цепи путем переключения контактов. В первую очередь, такие действия касаются подключенной логической части цепи. В соответствии с выполняемыми задачами эта логика настраивается на определенный алгоритм действий, оказывающих влияние на коммутационную аппаратуру. Возникшая неисправность окончательно ликвидируется силовым выключателем, прерывающим питание аварийной схемы. В любой релейной защите и автоматике настройка измерительного органа выполняется с учетом определенной уставки, разграничивающей зону охвата и срабатывания защитных устройств. Сюда может входить только один участков или сразу несколько, состоящих из основного и резервных.

В том случае, когда контролируемая величина превышает установленную норму, соответствующее реле срабатывает: тем самым осуществляя коммутацию цепи путем переключения контактов. В первую очередь, такие действия касаются подключенной логической части цепи. В соответствии с выполняемыми задачами эта логика настраивается на определенный алгоритм действий, оказывающих влияние на коммутационную аппаратуру. Возникшая неисправность окончательно ликвидируется силовым выключателем, прерывающим питание аварийной схемы. В любой релейной защите и автоматике настройка измерительного органа выполняется с учетом определенной уставки, разграничивающей зону охвата и срабатывания защитных устройств. Сюда может входить только один участков или сразу несколько, состоящих из основного и резервных.

Реакция защиты может проявляться на все повреждения, которые могут возникнуть в защищаемой зоне или только на отдельно взятые отклонения от нормального режима работы.

В связи с этим, защищаемый участок оснащен не одной защитой, а сразу несколькими, дополняющими и резервирующими друг друга. Основные защиты должны воздействовать на все неисправности, возникающие в рабочей зоне или охватывать их значительную часть. Они обеспечивают полную защиту всего участка, находящегося под контролем и должны очень быстро срабатывать при возникновении неисправностей. Все остальные защиты, не подходящие под основные условия, считаются резервными, выполняющими ближнее и дальнее резервирование. В первом случае резервируются основные защиты, работающие в закрепленной зоне. Второй вариант дополняет первый и резервирует смежные рабочие зоны на случай отказа их собственных защит.

Принципы построения схемы защитных устройств

Несмотря на то, что в данный момент рынок предлагает большое количество разнообразных устройств РЗ, базовый алгоритм процессов остается прежним, только модернизируется для каждого конкретного случая. Основные функции защиты демонстрирует структурная схема.

Более подробно ознакомиться со структурной схемой защит и другими органами РЗ можно в нашей статье Основные органы релейной защиты.

Шкафы РЗА

Современные микропроцессорные устройства РЗА выполняют не только свою прямые задачи защиты, но и другие смежные функции. Таким образом, сегодня большое количество устройств можно укомплектовать в одном шкафу, что значительно упрощает монтаж оборудования, непосредственную эксплуатацию, а также значительно освобождает пространство.

Типовые шкафы защиты имеют еще ряд дополнительных преимуществ: так как шкафы выполняются по стандартным схемам, проверенным в эксплуатации, вероятность ошибок в работе значительно снижается, а удобство в наладке и монтаже возрастает. Узнайте еще больше о РЗА и типовых решениях на нашем сайте.

www.i-mt.net

Основы релейной защиты

20

В сетях промышленных предприятий для защиты линий, трансформаторов, двигателей и преобразовательных агрегатов применяют релейную защиту (основной вид электрической автоматики), которая призвана ограничить или полностью устранить в системе электроснабжения возможные нарушения нормального режима работы.

Требования к релейной защите, основные понятия и определения

Аварийные режимы, в системах электроснабжения промышленных предприятий, могут вызывать повреждения оборудования и нарушения синхронизма работы генераторов электростанций. Для предотвращения последствий и развития нештатных (аварийных) ситуаций используют совокупность автоматических устройств, которые объединяют под общим названием релейная защита (РЗ).

Устройства РЗ состоят из отдельных функциональных элементов, связанных между собой общей схемой (рис. 1) и предназначенных для решения стоящих перед ними задач.

Рис. 1. Структура РЗ.

Входной (воздействующей) величиной для

РЗ является электрический параметр,

определяемый типом релейной защиты.

Так, например, для максимально токовых

защит, таким параметром является ток

( ),

проходящий через защищаемый элемент

электроэнергетической системы (ЭЭС).

Если величина

),

проходящий через защищаемый элемент

электроэнергетической системы (ЭЭС).

Если величина превысит установленное значение (

превысит установленное значение ( ),

то происходит срабатывание пускового

органа РЗ. Выходной сигнал с этого блока

(

),

то происходит срабатывание пускового

органа РЗ. Выходной сигнал с этого блока

( )

поступает на логическую часть защиты

(например, реле времени). При срабатывании

логической части защиты вырабатывается

сигнал

)

поступает на логическую часть защиты

(например, реле времени). При срабатывании

логической части защиты вырабатывается

сигнал ,

поступающий на исполнительную часть

защиты, выполняющую функцию усилительного

органа (например, промежуточное реле).

,

поступающий на исполнительную часть

защиты, выполняющую функцию усилительного

органа (например, промежуточное реле).

При реализации более сложных видов защит, в качестве входных параметров могут использоваться несколько воздействующих величин.

Релейная защита должна удовлетворять следующим требованиям:

Селективность (избирательность) – способность РЗ отключать только защищаемый элемент ЭЭС, несмотря на то, что ток КЗ протекает и по другим неповреждённым элементам.

Быстродействие – способность с минимально допустимым временем производить отключение повреждённого участка.

Надёжность – способность защиты безотказно действовать в пределах установленной для неё зоны и не должна срабатывать ложно в режимах, при которых действие данной РЗ не предусмотрено.

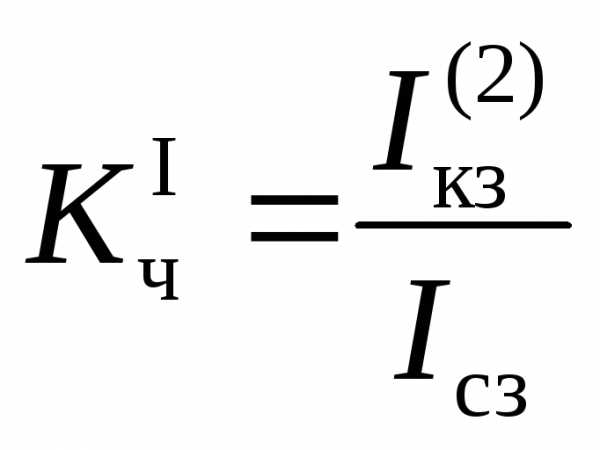

Чувствительность – способность РЗ реагировать на те отклонения от нормального режима, которые возникают в результате повреждения. Например. На рис. 2 изображён участок ЭЭС с установленными токовыми защитами РЗ1 и РЗ2, которые отличают нормальный режим от режима КЗ по возрастанию тока.

Рис.2. Схема участка ЭЭС и размещение токовых защит.

РЗ1 служит для защиты линии АВ, а РЗ2 – ВС. Однако в случае возникновения на шине С (в точке К2) КЗ и отказе защиты РЗ2 ликвидация повреждения должна осуществлять РЗ1, т.е. РЗ1 должна «чувствовать» КЗ в конце смежной линии, чтобы она смогла выполнить функции резервирования РЗ2.

Для токовой защиты ток срабатывания

защиты  – наименьший первичный ток, при котором

приходит в действие пусковой орган

защиты.

– наименьший первичный ток, при котором

приходит в действие пусковой орган

защиты. должен быть меньше

должен быть меньше .

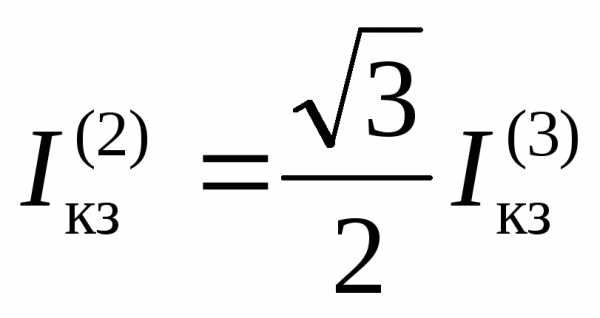

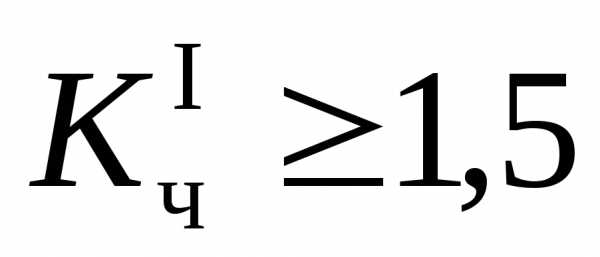

Для защит от междуфазных КЗ чувствительность

проверяется по наименьшему току для

двухфазного КЗ:

.

Для защит от междуфазных КЗ чувствительность

проверяется по наименьшему току для

двухфазного КЗ:

, (1)

, (1)

где .

Коэффициент чувствительности ( )

защиты характеризует отношение величины

контролируемого параметра в режиме КЗ

к величине порога срабатывания защиты,

т.е.

)

защиты характеризует отношение величины

контролируемого параметра в режиме КЗ

к величине порога срабатывания защиты,

т.е. определяет, во сколько раз минимальный

ток КЗ больше

определяет, во сколько раз минимальный

ток КЗ больше :

:

. (2)

. (2)

для основных защит (для К1 РЗ1 является

основной, см. рис. 2).

для основных защит (для К1 РЗ1 является

основной, см. рис. 2). для резервной защиты (для К2 РЗ1 является

резервной).

для резервной защиты (для К2 РЗ1 является

резервной).

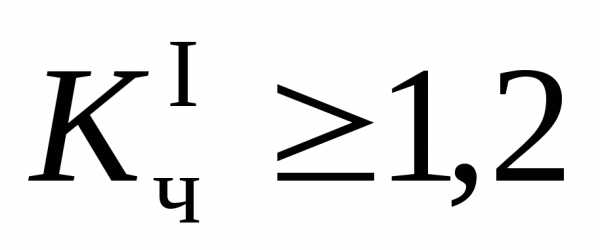

В качестве измерительных преобразователей (датчиков) для РЗ используют трансформаторы тока и напряжения. В устройствах релейной защиты обмотки трансформаторов тока (ТА) и реле соединяются по определённым схемам. Поведение реле, при этом, зависит от характера распределения тока по обмоткам реле при различных видах КЗ. При выполнении максимальных токовых защит (МТЗ) и токовых отсечек (ТО) используют следующие схемы:

Трёхфазная трёхлинейная схема полной звезды для защит сетей с глухозаземлённой нейтралью от всех видов КЗ (рис. 3а).

Двухфазная двухрелейная (трёхлинейная) в схемах в качестве защиты от междуфазных замыканий в сетях с изолированной нейтралью (рис. 3б).

Двухфазная однорелейная схема в качестве защиты от междуфазных КЗ для неответственных потребителей (рис. 3в).

Фильтр токов нулевой последовательности для выполнения защит от замыканий на землю в сети с глухозаземлённой нейтралью (рис. 3г).

Рис. 3. Схемы соединения ТА и обмоток реле:

а – трёхфазная трёхлинейная схема полной звезды; б – двухфазная двухрелейная; в – двухфазная однорелейная; г – фильтр токов нулевой последовательности.

Для питания цепей релейной защиты, автоматики и измерения обмотки трансформаторов напряжения (TU) соединяют по определённым схемам. Выбор схемы зависит от того, какое напряжение необходимо получить – фазное, линейное или напряжение нулевой последовательности (рис. 4).

Рис. 4. Схемы соединения TU.

studfile.net

Системы релейной защиты

Сложно представить современную жизнь без стабильно работающего электричества. Ведь если, например, в квартире будут постоянно вылетать пробки, то это приведет к быстрому выходу из строя большинства бытовой техники, не говоря уже о таких «хрупких» устройствах, как компьютеры, без которых сложно себе представить современное жилище или офис. А между тем далеко не всегда электричество работало стабильно и без перебоев. Первые эксперименты в этой области сопровождались постоянными короткими замыканиями и поломками. Поэтому со временем, в ходе тех самых экспериментов, люди усвоили правила работы с электричеством и – более того – придумали достаточно эффективную систему защиты приборов. Одним из таких способов стали системы релейной защиты.

Сложно представить современную жизнь без стабильно работающего электричества. Ведь если, например, в квартире будут постоянно вылетать пробки, то это приведет к быстрому выходу из строя большинства бытовой техники, не говоря уже о таких «хрупких» устройствах, как компьютеры, без которых сложно себе представить современное жилище или офис. А между тем далеко не всегда электричество работало стабильно и без перебоев. Первые эксперименты в этой области сопровождались постоянными короткими замыканиями и поломками. Поэтому со временем, в ходе тех самых экспериментов, люди усвоили правила работы с электричеством и – более того – придумали достаточно эффективную систему защиты приборов. Одним из таких способов стали системы релейной защиты.

Хотя, конечно, эта методика была далеко не первой. Сперва использовались системы предохранителей, которые при появлении критических значений нагрузок перегорали и таким образом разрывали электрические цепи.

Принцип релейной защиты впервые начал применяться аж в конце девятнадцатого века, автором проекта стал ученый М.О.Доливо-Добровольский, который и стал первопроходцем в этой сфере. Ему удалось реализовать трехфазную систему напряжения, которая позволяла транспортировать электроэнергию на большие расстояния без разрывов сети. Для того чтобы этого добиться, ученый предложил использовать устройства, которые называются реле. Они отслеживают параметры сети и при достижении критического значения изменяют состояние и коммутируют схему.

Стоит сказать, что схема релейной защиты получила широкое распространение и применяется сегодня не только в электроснабжении. В числе ее функций можно также назвать возможности для управления, в том числе дистанционно, возможности для блокировки устройств в случае возникновения такой потребности. Также реле могут использоваться в сигнализации, а также для измерения показателей в действующих сетях. Кроме того, они используются для анализа качества проведенного замера.

Стоит отметить, что системы релейной защиты на сегодняшний день являются одной из важнейших составляющих системы электрической автоматики, без их применения стабильная работа электрических сетей была бы невозможна.

Принцип работы релейной защиты

Как мы уже кратко сказали, принцип действия реле заключается в непрерывном контроле различных элементов, входящих в электрическую цепь. При фиксации какого-либо повреждения релейная защита определяет участок, где оно произошло, и отключает этот участок от цепи. Для этого применяется так называемый силовой выключатель, который размыкает токи повреждения.

Современные системы релейной защиты не так уж просты по своему устройству, в них входят различные современные полупроводники и микропроцессоры, реализующие различные функции. Схемы постоянно совершенствуются и дорабатываются.

Но логика системы защиты остается одинаковой вне зависимости от ее составляющих. Она реализует следующие основные алгоритмы – наблюдение, анализ, исполнение команды и сигнализация. При этом каждый из блоков выполняет свою отдельную функцию.

Наблюдательный блок позволяет мониторить электрические процессы на основе поступающих на него данных от измерительного трансформатора измерений тока и напряжения. Полученные данные затем передаются в логический блок, где они сравниваются с номинальными значениями, или же преобразовываются для обработки в цифровые форматы.

Логический блок, как мы уже упомянули, ответственен за сравнение полученных значений с нормативными. Как правило, при достижении показателем пограничного значения (критического) блок подает команду на отключение.

После этого команда поступает в исполнительный блок, который и отвечает за переключение в схеме, которое делается таким образом, чтобы избежать повреждения электрооборудования или получения травм работниками.

Поскольку все процессы происходят в системе релейной защиты практически моментально, то для понимания в ней реализован еще сигнальный блок, который фиксирует схему произошедшего события. После того как сигнальный блок сработает, оператору нужно будет вручную вернуть его в исходное состояние, а значит, информация о происшествии им будет получена.

Релейная защита в системах электроснабжения

Для исправной и эффективной работы систем релейной защиты к ним разработан ряд требования и основных принципов, которым они должны соответствовать. Это позволяет повысить не только эффективность, но и безопасность подобных систем, предостеречь их от лишних срабатываний, ложной работы, а также вовремя заметить и устранить неисправности.

1. Избирательность. Этот принцип помогает определить неисправность, которая возникает в иерархической сети с выстроенной структурой, и найти место ее возникновения.

Это означает, что есть возможность отключения отдельного участка, на котором возникла неисправность или короткое замыкание и предотвратить распространение токов повреждения по всей сети. Для этого делаются соответствующие установки в системе релейной защиты. Чувствительность повышается по мере приближения к месту поломки.

Кроме того, следует учитывать резервирование, которое позволяет учесть вероятность отказа любого участка системы. В этом случае отключение выполнят другие участки, что обеспечено принципом резервирования.

2. Быстродействие. Нужно понимать, что любое отключение неисправного участка – это время, которое требуется для срабатывания защиты и последующего отключения. И эти показатели очень важны для эффективной работы системы защиты. Устройство, находящееся в непосредственной близости от места повреждения, должно срабатывать максимально быстро. А быстродействие дальней защиты должно быть чуть меньше.

3. Чувствительность. Для ее оценки вычисляется так называемый коэффициент чувствительности, который рассчитывается как отношение минимального тока участка к току срабатывания. Коэффициент должен составлять от полутора до двух, для оптимальной работы системы.

4. Надежность. Этот принцип включает в себя безотказную работу системы, ее пригодность к ремонту, долгий срок службы и сохранность. При этом надежность бывает в процессе эксплуатации самого оборудования. Показатель надежности тестируется в трех вариантах: при плановой работе, при внутренних замыканиях в системе защиты и при внешних повреждениях сети.

5. Последний принцип системы релейной защиты – это возможность противоаварийного управления.

jelektro.ru

1.1 Назначение релейной защиты

Общая характеристика релейной защиты

Производство, распределение и потребление электрической энергии обеспечивается совокупностью элементов — электрических двигателей, генераторов, трансформаторов, воздушных линий электропередачи, кабелей, нагревательных приборов и т.д., называемых электроэнергетической системой (ЭС).

В процессе функционирования ЭС могут возникать повреждения, чаще всего короткие замыкания (КЗ), являющиеся наиболее опасными видами повреждения, возникающие из-за пробоя или перекрытия изоляции, обрывов проводов, ошибочных действий персонала (включение под напряжение заземленного оборудования, отключение разъединителей под нагрузкой) и других причин, сопровождаемые увеличением токов через отдельные элементы ЭС [2].

В большинстве случаев в месте короткого замыкания возникает электрическая дуга с высокой температурой, приводящая к большим разрушениям токоведущих частей, изоляторов и электрических аппаратов. При коротком замыкании к месту повреждения подходят большие токи (токи к. з.), измеряемые тысячами ампер, которые перегревают неповрежденные токоведущие части и могут вызвать дополнительные повреждения, т. е. развитие аварии. В большинстве случаев аварии или их развитие могут быть предотвращены быстрым отключением поврежденного участка электрической установки или сети при помощи специальных автоматических устройств, получивших название релейная защита, которая действуют на

отключение выключателей. При отключении выключателей поврежденного элемента гаснет электрическая дуга в месте короткого замыкания, прекращается прохождение тока короткого замыкания и восстанавливается нормальное напряжение на неповрежденной части электрической установки или сети. Благодаря этому сокращаются размеры или даже вовсе предотвращаются повреждения оборудования, на котором возникло короткое замыкание, а также восстанавливается нормальная работа неповрежденного оборудования.

Таким образом, основным назначением релейной защиты является отключение поврежденного оборудования или участка сети от остальной неповрежденной части электрической установки или сети.

В некоторых случаях нет необходимости немедленного отключения оборудования, так как эти явления не представляют непосредственной опасности для оборудования и могут самоустраниться. Например, могут возникать такие нарушения нормальных режимов работы, как перегрузка, замыкание на землю одной фазы в сети с изолированными нейтралями и другое. Преждевременное отключение оборудования в отмеченных выше случаях не только не принесет пользы, но может оказаться вредным. Поэтому при нарушении нормального режима работы достаточно дать предупредительный сигнал персоналу, либо произвести отключение оборудования, но обязательно с выдержкой времени, что является вторым назначением релейной защиты.

1.2 Основные требования к релейной защите

К релейной защите предъявляются следующие основные требования:

быстродействие;

селективность, или избирательность;

чувствительность;

надежность.

быстродействие

Быстрое отключение поврежденного оборудования или участка электрической установки предотвращает или уменьшает размеры повреждений, сохраняет нормальную работу потребителей неповрежденной части установки, энергосистемы в целом.

Время допустимое для отключения к.з. зависит от ряда факторов. Наиболее важным является величина остаточного напряжения на шинах электростанций и узловых подстанций, связывающих электростанции с энергосистемой. Чем меньше, остаточное напряжение, тем вероятнее нарушение устойчивости и, следовательно, тем быстрее нужно отключать к. з. Наиболее тяжелыми по условиям устойчивости являются трехфазные к. з. и двухфазные к. з. на землю в сети с глухозаземленной нейтралью, так как при этих повреждениях происходят наибольшие снижения всех междуфазных напряжений.

Современные устройства быстродействующей релейной защиты имеют время действия 0,04—0,1 с. Указанное быстродействие требуется в тех случаях, когда короткие замыкания сопровождаются глубоким понижением напряжения. В тех случаях, когда напряжение в неповрежденной части составляет 60—70% нормального, допускается повышать время действия защиты до 0,2—2 с [1].

2) селективность, или избирательность

Селективностью называется способность релейной защиты выявлять место повреждения и отключать его только ближайшими к нему выключателями.

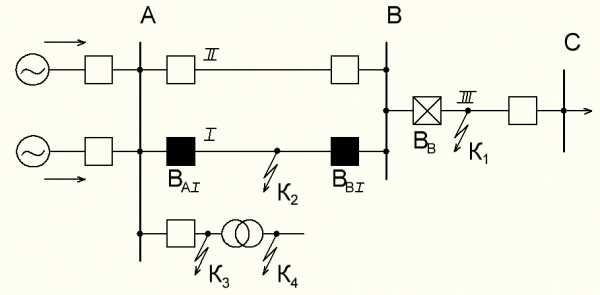

Так, при к. з. в точке К1(рисунок 1) для правильной ликвидации аварии должна подействовать защита только на выключателе ВВи отключить этот выключатель. При этом остальная неповрежденная часть электрической установки останется в работе. Такое избирательное действие защиты называется селективным.

Рисунок 1 – Селективное отключение поврежденного участка при коротком замыкании в сети

Если же произойдет к. з. в точке K2при селективном действии защиты должна отключиться поврежденная линияI, линияIIостается в работе. При таком отключении все потребители сети сохраняют питание. Этот пример показывает, что если подстанция связана с сетью несколькими линиями, то селективное отключение к. з. на одной из линий позволяет сохранить связь этой подстанции с сетью, обеспечив тем самым бесперебойное питание потребителей.

Таким образом, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, селективное отключение повреждения является основным условием. Неселективное действие защиты приводит к развитию аварий. Такие отключения могут допускаться, но только в тех случаях, когда это диктуется необходимостью и не отражается на питании потребителей [1].

3) чувствительность

Защита должна обладать такой чувствительностью к тем видам повреждений и нарушений нормального режима работы в данной электрической установке или электрической сети, на которые она рассчитана, чтобы было обеспечено ее действие в самом начале возникновения повреждения, чем сокращаются размеры повреждения оборудования в месте к. з.

Чувствительность защиты должна также обеспечивать ее действие при повреждениях на смежных участках. Так, например, если при повреждении в точке по какой-либо причине не отключится выключатель, то должна подействовать защита следующего к источнику питания выключателя и отключить этот выключатель. Такое действие защиты называется дальним резервированием смежного или следующего участка. Дальнее резервирование является обязательным условием хотя бы для наиболее вероятного вида повреждения [1].

4) надежность

Требование надежности состоит в том, что защита должна правильно и безотказно действовать на отключение выключателей оборудования при всех его повреждениях и нарушениях нормального режима работы на действие при которых она предназначена и не действовать в нормальных условиях, а также при таких повреждениях и нарушениях нормального режима работы, при которых действие данной защиты не предусмотрено. Требование надежности обеспечивается совершенством принципов защиты и конструкций аппаратуры, добротностью деталей, простотой выполнения, а также уровнем эксплуатации [1].

studfile.net

Основные органы релейной защиты.

Релейная защита для выполнения функций, соответствующих её назначению, состоит, как правило, из измерительных (пусковых) органов и логической части.

Измерительные (пусковые) органы непосредственно и непрерывно контролируют состояние и режим работы защищаемого оборудования и реагируют на возникновение к.з. или нарушения нормального режима работы.

Логическая часть представляет собой схему, которая запускается измерительными (пусковыми) органами и формирует команды на отключение выключателей мгновенно или с выдержкой времени, запускает другие устройства, подаёт сигналы и производит прочие предусмотренные алгоритмом защиты действия.

Любую схему релейной защиты можно представить в виде функциональной схемы, приведенной на рисунке 7.

Рисунок 7 – Структурная схема релейной защиты.

Информация о состоянии защищаемого объекта (обычно в качестве контролируемых параметров выступает ток и напряжение) поступает на вход измерительного органа ИО от измерительных преобразователей ИП, в качестве которых обычно применяются трансформаторы тока и напряжения.

Измерительные органы непрерывно контролируют состояние и режим работы защищаемого объекта (ИО включают в себя реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, частоты).

Логический орган защиты ЛО (логическая часть) обрабатывает сведения, поступившие от измерительного органа и формирует управляющее воздействие через исполнительные элементы ИЭ на коммутационную аппаратуру (выключатели В), звуковую и световую сигнализацию. (Логическая часть состоит в основном из реле времени и промежуточных реле).

Сигнальный орган СО фиксирует срабатывание защиты в целом или её отдельных элементов. (Сигнальный орган обычно выполняется с помощью указательных реле).

Реле

Основным элементом всякой схемы релейной защиты является реле. Под термином реле принято понимать автоматически действующий аппарат, предназначенный производить скачкообразное изменение состояния управляемой цепи при заданных значениях величины, характеризующей определенное отклонение режима контролируемого объекта.

Релейная защита и автоматика включает в себя комплекс реле различного назначения, которые действуют совместно в заданной последовательности (по заданной программе). Реле замыкают или размыкают различные электрические цепи или иным способом скачкообразно изменяют их состояние (например, скачкообразно изменяют их сопротивление), или механически воздействуют на силовые аппараты (выключатели и др.).

В устройствах релейной защиты применяются реле электрические, механические и тепловые.

Электрические реле реагируют на электрические величины – ток, напряжение, мощность, частоту, сопротивление, угол между током и напряжением или двумя токами, или двумя напряжениями.

Механическое реле реагируют на неэлектрические величины – давление, скорость истечения жидкости или газа, скорость вращения и т.д.

Тепловые реле реагируют на количество выделенного тепла или изменение температуры.

Наибольшее распространение в релейной защите и автоматике получили электрические реле.

Классификация электрических реле.

Все реле имеют: воспринимающий (измерительный) орган, который непосредственно воспринимает изменение электрических величин, подведённых к реле, и производит соответствующие им изменения в других органах реле; исполнительный орган, который, воздействует на внешние цепи, производит отключение выключателей, подачу предупредительных сигналов или запуск других реле. Частным случаем исполнительного органа являются контакты реле.

Некоторые реле имеют орган замедления или выдержки времени.

В зависимости от электрической величины, на которую реагирует воспринимающий орган, электрические реле бывают: токовые, напряжения, мощности, сопротивления, частоты и т.д.

По характеру изменения воздействующей величины реле делятся на реле максимальные и реле минимальные. Максимальные реле работают, когда значение воздействующей величины превосходят заданную, а минимальные – когда значение воздействующей величины снижается ниже заданной.

Все реле по назначению условно можно разделить на три группы:

Основные реле, непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин, например, напряжения, мощности, частоты, сопротивления и т.д. (реле тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления).

Вспомогательные реле, управляемые другими реле и выполняющие функции введения выдержек времени, размножения контактов, передачи команд от одних реле к другим, воздействия на выключатели и т.п. (реле времени, промежуточные реле).

Сигнальные (указательные) реле, фиксирующие действие защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами (указательные реле).

По способу включения воспринимающего органа различаются реле первичные, у которых воспринимающий орган включается непосредственно в цепь защищаемого элемента, и реле вторичные, у которых воспринимающий орган включается через измерительные трансформаторы тока или напряжения. На рисунке 8 изображены оба способа включения реле.

Рисунок 8 – Способы включения токовых реле

а) первичных; б) вторичных.

Наибольшее распространение имеют реле вторичные, преимущества которых по сравнению с первичными в том, что они изолированы от высокого напряжения, располагаются на некотором расстоянии от защищаемого объекта, в удобном для обслуживания месте.

Достоинством первичных реле является то, что для их включения не требуется измерительных трансформаторов и источников оперативного тока и контрольного кабеля.

По способу воздействия исполнительного органа различаются реле прямого действия, у которых исполнительный орган отключает выключатель путём прямого механического воздействия, и реле косвенного действия, исполнительный орган которых воздействует на привод выключателя с помощью оперативного тока.

Защита с вторичным реле прямого действия показана на рисунке 9 а). Реле 1 срабатывает, когда электромагнитная сила Fэ становится больше силы Fn противодействующей пружины. При срабатывании реле его подвижная система воздействует непосредственно (прямо) на расцепляющий рычаг 3 выключателя, после чего выключатель отключается под действием пружины 4.

Рисунок 9 – Вторичные реле

а) прямого действия; б) косвенного действия.

Защита с вторичным реле косвенного действия изображена на рисунке 9 б). При срабатывании реле 1 его контакты замыкают цепь обмотки электромагнита 2, называемого катушкой (соленоидом) отключения выключателя. Под действием напряжения U, подводимого к катушке отключения 2 от специального источника, сердечник 3 катушки отключения преодолевает сопротивление Fn пружины 5 и освобождает защелку 4 и выключатель отключается под действием пружины 6.

Для защиты с реле косвенного действия необходим вспомогательный источник – источник оперативного тока. Защита прямого действия не требует такого источника, но реле этой защиты должно развивать большие усилия для того, чтобы непосредственно расцепить механизм выключателя. Поэтому реле прямого действия не могут быть очень точными и имеют большое потребление мощности. Реле косвенного действия отличаются большой точностью и малым потреблением. Кроме того связь между несколькими реле проще организовать при помощи оперативного тока, а не механическим путём, поэтому практическое применение получили вторичные реле косвенного действия. В эту основную и наиболее многочисленную группу входят почти все типы реле тока, напряжения, мощности, сопротивления и частоты, а также реле времени, промежуточные и сигнальные реле.

Также широко применяются первичные реле прямого действия. В эту группу входят реле максимального тока, действующие мгновенно и с замедлением; реле минимального напряжения мгновенного действия и электротепловые реле (тепловые расцепители). Первичные реле прямого действия встраиваются непосредственно в выключатели, автоматы и магнитные пускатели.

По принципу действия электрические реле разделяются на следующие группы:

Электромагнитные реле, работа которых основана на воздействии магнитного потока обтекаемой током обмотки на ферромагнитный якорь;

Поляризованные реле – электромагнитное реле со вспомогательным поляризующим магнитным полем;

Магнитоэлектрические реле, работа которых основана на взаимодействии постоянного магнита и обтекаемой током обмотки;

Индукционные реле, работа которых основана на взаимодействии магнитных полей неподвижных обмоток с магнитными полями токов, индуктируемых в подвижном элементе;

Полупроводниковые реле, работа которых основана на использовании свойств полупроводниковых приборов.

studfile.net