Схема ЭПРА для ЛБ-40

на главнуюЛампы дневного света (ЛДС) в виде длинной трубки давно применяются как в быту, так и в офисах. Главное их преимущество, по сравнению с лампами накаливания, – большая светоотдача, долговечность и экономия электроэнергии.

В старых светильниках применяли тяжелые дроссели и стартеры, они долго и с миганием зажигали лампы, работали ненадежно, гудели, а лампы мигали. На смену им пришли электронные балласты. Они легче по весу, мгновенно зажигают лампу, не гудят, работают в широком диапазоне питающих напряжений, не мигают, так как работают на больших частотах, и по стоимости приблизились к светильникам с тяжелыми дросселями.

Фото. Внешний вид светильника |

Внешний вид такого светильника китайского производства типа DL-3011 для ЛДС мощностью 36 Вт показан на фото.![]()

Рис 1. Электронный ПРА |

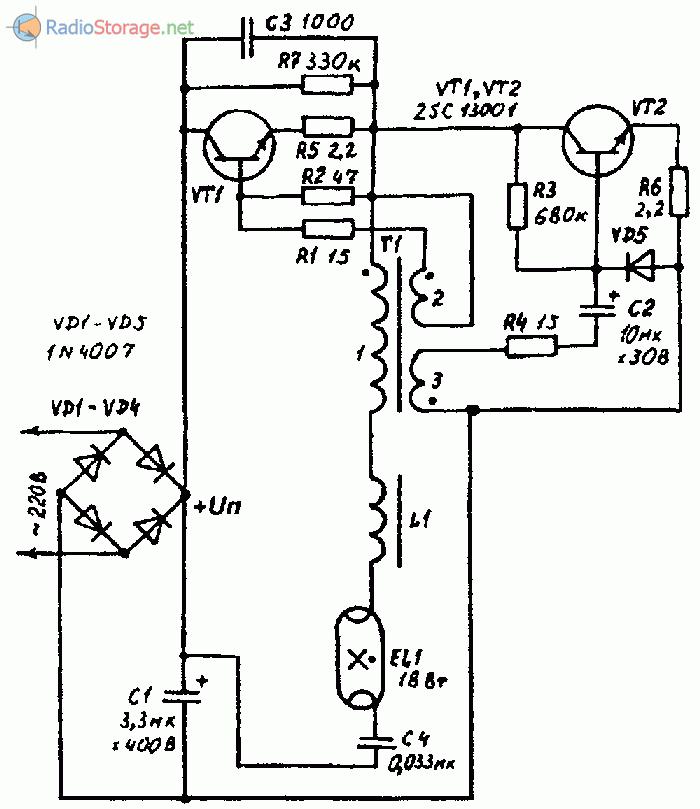

Принципиальная схема ЭПРА нарисована по монтажной плате и показана на рис.2 Все элементы на ней обозначены так же, как и на монтажной плате.

Рис 2. Принципиальная схема ЭПРА |

Вначале вспомним принцип зажигания люминесцентных ламп, в том числе и при применении электронных балластов. Для этого необходимо выполнить два условия: первое – разогреть обе ее нити накала, второе – приложить большое (около 600 В) напряжение.

Работа электронного балласта

Вначале сетевое напряжение выпрямляется до постоянного напряжения 260…270 В (измерено на работающем преобразователе при напряжении сети ~220 В) и сглаживается электролитическим конденсатором С1 (15 мкФ/400 В).

Далее двухтактный полумостовой преобразователь, активными элементами которого являются два биполярных высоковольтных транзистора структуры n-p-n (MJE13005), называемыми ключами ( 2 см. прикрепленные данные). Цепь с рабочей обмоткой создает нагрузку на преобразователь.

2 см. прикрепленные данные). Цепь с рабочей обмоткой создает нагрузку на преобразователь.

Первоначальный запуск преобразователя обеспечивает симметричный динистор, обозначенный в схеме DB3. Он открывается, когда после включения электросети напряжение в точках его подключения превысит порог срабатывания. При открытии динистор подает импульс на базу транзистора, после чего преобразователь запускается.

Транзисторные ключи открываются противофазно от импульсов с управляющих обмоток. Для этого обмотки включены в базы транзисторов противофазно (на рис.2 начало обмоток обозначены точками). Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, в том числе и в рабочей обмотке (2 витка). Переменное напряжение с рабочей обмотки L1 подается на люминесцентную лампу через последовательную цепь, состоящую из обмотки L1, первой нити накала лампы, С5 (4700 пФ/1200 В), второй нити накала лампы, С4 (100 нФ/400 В). Величины индуктивностей и емкостей в этой цепи подобраны так, что в ней возникает резонанс напряжений при неизменной частоте преобразователя.

Величины индуктивностей и емкостей в этой цепи подобраны так, что в ней возникает резонанс напряжений при неизменной частоте преобразователя.

На конденсаторе С5 (470 пФ/1200 В), включенном в резонансную цепь (к лампе), происходит самое большее падение напряжение (так как у С5 самое большое реактивное сопротивление из всех элементов контура), оно зажигает лампу.

Следовательно, максимальный ток в резонансной цепи разогревает обе ее нити накала, а большое резонансное напряжение на конденсаторе С5 зажигает лампу.

Зажженная лампа хотя и уменьшает свое сопротивление, но, как показали измерения, переменное напряжение на ней (и на конденсаторе С5) составляет около 295 В, а на дросселе L1 – около 325 В. Т.е. резонанс напряжений в цепи продолжается, из-за чего уже зажженная лампа и продолжает гореть. Дроссель L1 своей индуктивностью ограничивает ток в зажженной лампе, так как ее сопротивление после зажигания уменьшается. После зажигания лампы преобразователь продолжает работать в автоматическом режиме, не меняя свою частоту с момента запуска. Весь этот процесс зажигания длится менее 1 с.

Весь этот процесс зажигания длится менее 1 с.

При испытаниях светильник сохранял работоспособность в диапазоне питающего напряжения переменного тока от 220 В до 100 B, при этом частота преобразования увеличивалась с 38 кГц до 56 кГц, но яркость свечения лампы при напряжении 100 B заметно уменьшилась.

Следует отметить, что на люминесцентную лампу все время подается переменное напряжение, так как это обеспечивает равномерный износ эмиссионных способностей нитей накаливания и этим увеличивает срок службы лампы. При питании лампы постоянным током срок ее службы уменьшается на 50%.

Детали электронного балласта

Типы радиоэлементов указаны в принципиальной схеме (рис.2 см. прикрепленные данные). В состав устройства входят:

- Т1, Т2 – транзисторные ключи MJE13005 китайского производства (аналог КТ8164А), структуры n-p-n, в корпусе TO-220 (400 В/4 A, в импульсе 8 А). Их можно заменить КТ872А (1500 В/8 A, корпус Т26а).

- Трансформатор TU38Q2 с ферритовым кольцом, размер которого 11х6х4,5, его вероятная магнитная проницаемость около 2000. Трансформатор имеет 3 обмотки, две из них (управляющие) содержат по 4 витка и одна (рабочая) – 2 витка.

- Диоды D1–D7 типа 1N4007 (1000 В/1 А). D1–D4 – выпрямительный мост, D6, D7 – демпферные диоды, а диод D5 разделяет источники питания.

- Цепочка R1C2 обеспечивает задержку пуска преобразователя с целью его «мягкого» пуска и не допущения большого пускового тока.

- Симметричный динистор типа DВ3 (Uзс.max=32 B; Uос=5 В; Uнеотп.и.max=5 B) обеспечивает первоначальный запуск преобразователя.

- R3, R4 – ограничивающие резисторы в цепи эмиттера транзисторов. При экстремальных условиях сгорают, защищая более дорогие транзисторы.

- R5, R6 – гасящие резисторы в цепи базы транзисторов.

- D6, С3, R2 – демпферная цепочка, препятствующая выбросам напряжения на ключе в момент его запирания, демпферную функцию выполняет и диод D7, но на втором ключе. Кроме того, С3 уменьшает частоту преобразования.

- Дроссель L1 состоит из двух склеенных между собой Ш-образных ферритовых половинок. L1 участвует в резонансе напряжений (совместно с С5 и С4) для обеспечения зажигания лампы и поддержки ее в рабочем состоянии, а также ограничивает ток в светящейся лампе.

- С5 (4700 пФ/1200 B), С4 (100 нФ/400 B) – конденсаторы в цепи люминесцентной лампы, участвующие в ее зажигании (через резонанс напряжений), а после зажигания поддерживают ее в рабочем (светящемся) режиме. Максимально допустимое напряжения конденсатора С5=1200 В, такая величина подобрана неслучайно. При зажигании напряжение на С5 может превышать 600…700 В, и конденсатор должен выдержать его.

- Конденсаторы 22 нФ/100 В (на схеме производители их не обозначили) предназначены для уменьшения частоты работы преобразователя.

Напомним, что она равна 38 кГц при номинальном питающем напряжении.

Напомним, что она равна 38 кГц при номинальном питающем напряжении. - С1 (15 мкФ/400 В) – единственный оксидный конденсатор в балласте, выполняющий функцию сглаживания выпрямленного напряжения питающей электросети.

- F1 – мини-предохранитель в стеклянном корпусе номиналом 1 А.

Ремонт

При ремонте платы под напряжением будьте осторожны, так как ее радиоэлементы находятся под фазным напряжением.

Перегорание (обрыв) накальных спиралей люминесцентной лампы, при этом блок питания остается исправным. Это типичная неисправность. Устраняется она простой заменой стеклянной лампы, которая продается в любом магазине электротоваров и стоит около 1,5 USD. Применять можно лампы мощностью 36 и 40 Вт.

Трещины в пайке монтажной платы

Причины их появления: периодическое нагревание и последующее, после выключения, остывание места пайки, а также низкокачественная пайка платы изготовителем. Нагреваются места пайки от элементов, которые греются, – это транзисторные ключи. Такие трещины могут проявиться после нескольких лет эксплуатации, т.е. после многократного нагревания и остывания места пайки. Устраняется неисправность повторной пайкой трещины. Иногда необходимо предварительно зачистить место пайки.

Нагреваются места пайки от элементов, которые греются, – это транзисторные ключи. Такие трещины могут проявиться после нескольких лет эксплуатации, т.е. после многократного нагревания и остывания места пайки. Устраняется неисправность повторной пайкой трещины. Иногда необходимо предварительно зачистить место пайки.

Повреждение отдельных радиоэлементов

Отдельные радиоэлементы могут повредиться от скачков напряжения в электросети. В первую очередь, это транзисторы MJE13005. Производители не предусмотрели защиты схемы от всплесков напряжений, например, варисторами. Скачки напряжений часто имеют место в сельских электросетях во время сильных ветров и молний, поэтому во время таких атмосферных явлений светильник лучше не включать. Имеющийся в схеме предохранитель (1А) не защитит радиоэлементы от скачков напряжений, а лишь при пробое радиоэлементов.

на главную

.

Электронный балласт – схема и принцип работы

Автор Aluarius На чтение 4 мин. Просмотров 1.5k. Опубликовано

Просмотров 1.5k. Опубликовано

Если кто-то не знает, как работают люминесцентные лампы, то важным моментом здесь является электрический ток, но не в плане питания, а в плане его вида. Люминесцентные лампы работают от постоянного тока, поэтому в электрическую схему светильника устанавливается так называемый регулируемый высокочастотный инвертор или по-другому электронный балласт. По сути, это обычный выпрямитель, только от стандартного прибора его отличает небольшие размеры, а соответственно и небольшой вес. Как приятное добавление инвертор не издает шума при работе. Давайте рассмотрим в этой статье, что собой представляет электронный балласт – схема его внутренней начинки.

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что прибор отвечает не только за выпрямление переменного тока, но и за пуск самой лампы. То есть, его можно сравнить с обычным (стандартным) дроссельным контактом. Правда, надо быть до конца откровенным и сказать, что электронный балласт для люминесцентных ламп является прибором капризным, поэтому его срок годности оставляет желать лучшего.

Правда, надо быть до конца откровенным и сказать, что электронный балласт для люминесцентных ламп является прибором капризным, поэтому его срок годности оставляет желать лучшего.

Разновидности и назначение

В настоящее время производители предлагают два основных типа:

- Одиночные.

- Парные.

Здесь все понятно. Одиночные предназначаются для включения одной лампы, парные для нескольких, соединенных в единую сеть. Самое важно, выбирая инвертор, необходимо учитывать общую яркость светильника в целом, потому что именно по этому показателю и подбирается балласт для люминесцентных ламп.

Итак, кроме вышеописанных функций, для чего еще необходим электронный балласт.

- Установленный в схему инвертор должен обеспечить подачу постоянного тока, тем самым обеспечить источник света равномерным излучением без мерцания.

- При помощи него производится быстрое включение лампы. Без него она загорится тоже, но только через несколько секунд и при работе будет обязательно гудеть.

- Скачки напряжения – враг номер один для системы освещения. Так вот балласт сглаживает данные скачки за счет выпрямления тока в независимости от его амплитуды.

- В схеме электронного балласта есть специальный регулятор. Он фиксирует неисправности внутри самого светильника. Если поломка обнаружена, регулятор тут же отключает источник света от подачи электрического тока.

Внимание! Многие производители в схемах используют различные детали и элементы, с помощью которых можно экономить потребляемую электроэнергию. Во многих моделях данный показатель составляет 20%. Неплохой результат.

Как работает балласт

Как уже было сказано выше, балласт для люминесцентных ламп – это практически дроссель. Поэтому данный прибор и выпрямляет электрический ток, и тут же нагревает катоды люминесцентных ламп. После чего на них поступает то количество напряжения, которое быстро включает осветительный прибор. Напряжение выставляется специальным регулятором, который установлен в схеме инвертора, именно им устанавливается диапазон напряжений. Вот почему мерцание источника света отсутствует.

Поэтому данный прибор и выпрямляет электрический ток, и тут же нагревает катоды люминесцентных ламп. После чего на них поступает то количество напряжения, которое быстро включает осветительный прибор. Напряжение выставляется специальным регулятором, который установлен в схеме инвертора, именно им устанавливается диапазон напряжений. Вот почему мерцание источника света отсутствует.

В схеме также присутствует свой собственный стартер. Он отвечает за передачу напряжения и за зажигание. Когда включается лампа, на микросхеме балласта напряжение падает, соответственно снижается и сила тока. Это дает возможность найти оптимальный режим работы светильника.

В настоящее время люминесцентные светильники комплектуются двумя видами балластов:

- С плавным запуском – это так называемый холодный вариант.

- Быстрый запуск – горячий. Сюда в основном относятся дроссели ПРА.

Сегодня все больше производителей стараются найти золотую середину, так называемые комбинированные схемы (универсальные). К примеру, вот модель такого электронного балласта «ЭПРА SEA T8-18». И еще один момент, который касается доработки схемы. Считается, что нормальная яркость светового потока, который обеспечивает люминесцентная лампа, обеспечивается мощностью 200 Вт. Если мощность падает до 110 Вт, то яркость люминесцентного светильника серьезно снижается.

К примеру, вот модель такого электронного балласта «ЭПРА SEA T8-18». И еще один момент, который касается доработки схемы. Считается, что нормальная яркость светового потока, который обеспечивает люминесцентная лампа, обеспечивается мощностью 200 Вт. Если мощность падает до 110 Вт, то яркость люминесцентного светильника серьезно снижается.

способы реализации электронного балласта для люминесцентных ламп, схемы устройства

Основным фактором нормальной работы люминесцентных ламп является вид электрического тока. Так как эти осветительные устройства работают от постоянного электротока, в их схему приходится устанавливать пускорегулирующий аппарат (ПРА) или балласт. Наиболее популярным является electronic ballast, обладающий рядом преимуществ перед электромагнитным агрегатом.

Основные разновидности

Сегодня существует два типа балласта – электромагнитный и электронный. Они отличаются принципом работы, поэтому стоит познакомиться с каждым из них.

Электромагнитный балласт

Этот вид реализации предполагает последовательное подключение дросселя к лампе. Также для работы электромагнитного ПРА требуется стартер, с помощью которого регулируется процесс зажигания светильника. Эта деталь представляет собой газоразрядную лампу, внутри колбы которой находятся биметаллические электроды.

Работает устройство следующим образом:

- Когда на стартер поступает напряжение, биметаллические электроды замыкаются от нагрева. Это приводит к увеличению силы тока, так как ограничивать его может лишь внутреннее сопротивление обмоток дросселя.

- С ростом показателя электротока начинают разогреваться электроды люминесцентной лампы.

- При остывании стартера размыкаются биметаллические электроды.

- В момент разрыва цепи стартером в катушке дросселя возникает импульс высокого напряжения, что и приводит к зажиганию осветительного прибора.

Когда люминесцентное устройство переходит в штатный режим работы, напряжение на нем и стартере оказывается на 50% меньше сетевого, а этого недостаточно для срабатывания второго элемента. В результате стартер переходит в отключенное состояние и перестает влиять на работу осветительного прибора.

В результате стартер переходит в отключенное состояние и перестает влиять на работу осветительного прибора.

Электромагнитный балласт отличается низкой стоимостью и простой конструкцией. Длительное время эти устройства активно использовались при изготовлении светильников, однако они имеют ряд недостатков:

- Для перехода люминесцентного устройства в рабочий режим требуется около 3 секунд.

- Осветительные приборы с электромагнитным балластом во время работы мерцают, что негативно влияет на органы зрения.

- Расход энергии у этих устройств значительно выше по сравнению с электронным балластом.

- Дроссель шумит во время работы.

Из-за этих недостатков сегодня электромагнитный балласт для ламп используется крайне редко.

Электронная реализация

Электронные устройства представляют собой преобразователи напряжения, с помощью которых обеспечивается питание люминесцентных ламп. Хотя создано много вариантов электронного балласта, в большинстве случаев используется единая блок-схема. При этом производители могут вносить в нее определенные изменения, например, добавить схему управления яркостью осветительного прибора.

Хотя создано много вариантов электронного балласта, в большинстве случаев используется единая блок-схема. При этом производители могут вносить в нее определенные изменения, например, добавить схему управления яркостью осветительного прибора.

Перевод люминесцентного светильника лампы в штатный режим работы с помощью электронного ПРА чаще всего осуществляется одним из двух способов:

- До момента подачи на катоды лампы зажигающего напряжения они предварительно нагреваются. Это позволяет избавиться от мерцания, а также увеличить КПД осветительного прибора.

- В конструкцию светильника установлен колебательный контур, который входит в резонанс до того, как в колбе лампы появится разряд.

При использовании второго способа схема электронного балласта реализована так, что нить накала лампочки является частью контура. Как только в газовой среде появляется разряд, изменяются параметры колебательного контура, после чего он выходит из резонанса.

В результате напряжение снижается до рабочего.

Схема пускорегулирующего аппарата для ламп 36w.

Сегодня большое распространение получили компактные люминесцентные устройства с цоколем Е14 и Е27. В них балласт устанавливается непосредственно в конструкцию прибора. Пример схемы электронного балласта для люминесцентных ламп 18w приведен ниже.

Поиск неисправностей и ремонт

Если возникли проблемы с работой газоразрядных ламп, часто ремонт может быть проведен самостоятельно. Основной задачей в такой ситуации является определение источника проблемы – осветительный прибор либо балласт. Для проверки электронной схемы необходимо предварительно удалить линейную лампочку, замкнуть электроды и подключить обыкновенную лампу. Если она начала светиться, то проблема не в балласте.

Для поиска неисправности в люминесцентных осветительных устройствах сначала требуется поочередно прозвонить все элементы начиная с предохранителя. Если эта деталь оказалась рабочей, необходимо переходить к проверке конденсатора и диодов. Если все элементы пускорегулирующего аппарата оказались исправными, стоит проверить дроссель. Своевременный ремонт осветительного устройства позволит увеличить срок его эксплуатации.

Если эта деталь оказалась рабочей, необходимо переходить к проверке конденсатора и диодов. Если все элементы пускорегулирующего аппарата оказались исправными, стоит проверить дроссель. Своевременный ремонт осветительного устройства позволит увеличить срок его эксплуатации.

Схемы подключения люминесцентных ламп дневного света

Схема включения люминесцентных ламп гораздо сложнее, нежели у ламп накаливания.

Их зажигание требует присутствия особых пусковых приборов, а от качества исполнения этих приборов зависит срок эксплуатации лампы.

Чтоб понять, как работают системы запуска, нужно до этого ознакомиться с устройством самого осветительного устройства.

Люминесцентная лампа представляет из себя газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в главном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора.

При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена пробирка, случается электронный разряд и возникшее при всем этом уф-излучение воздействует на покрытие из люминофора. При всем этом происходит преобразование частот невидимого уф-излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого света.

При всем этом происходит преобразование частот невидимого уф-излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого света.

Ети лампы обладают низким потреблением электроэнергии и пользуются большой популярностью, особенно в производственных помещениях.

Схемы

При подключении люминесцентных ламп используется особая пуско-регулирующая техника – ПРА. Различают 2 вида ПРА : электронная – ЭПРА (электронный балласт) и электромагнитная – ЭМПРА (стартер и дроссель).

Схема подключения с применением электромагнитный балласта или ЭмПРА (дросель и стартер) Более распространённая схема подключения люминесцентной лампы – с использованием ЭМПРА. Это стартерная схема включения.Принцип работы: при подключении электропитания в стартере появляется разряд и

замыкаются накоротко биметаллические электроды, после этого ток в цепи электродов и стартера ограничивается лишь внутренним сопротивлением дросселя, в следствии чего же возрастает практически втрое больше рабочий ток в лампе и мгновенно нагреваются электроды люминесцентной лампы.

Одновременно с этим остывают биметаллические контакты стартера и цепь размыкается.

В то же время разрыва дроссель, благодаря самоиндукции создает запускающий высоковольтный импульс (до 1 кВольта), который приводит к разряду в газовой среде и загорается лампа. После чего напряжение на ней станет равняться половине от сетевого, которого станет недостаточно для повторного замыкания электродов стартера.

Когда лампа светит стартер не будет участвовать в схеме работы и его контакты будут и останутся разомкнуты.

Основные недостатки

- В сравнении со схемой с электронным балластом на 10-15 % больший расход электричества.

- Долгий пуск не менее 1 до 3 секунд (зависимость от износа лампы)

- Неработоспособность при низких температурах окружающей среды. К примеру, зимой в неотапливаемом гараже.

- Стробоскопический результат мигания лампы, что плохо оказывает влияние на зрение, при чем детали станков, вращающихся синхронно с частотой сети- кажутся неподвижными.

- Звук от гудения пластинок дросселя, растущий со временем.

Схема включения с двумя лампами но одним дросселем. Следует заметить что индуктивность дросселя должна быть достаточной по мощности етих двух ламп.

Следует заметить что в последовательной схеме включения двох ламп применяются стартеры на 127 Вольт, они не будут работать в одноламповой схеме, для которой понадобятся стартеры на 220 Вольт

Ета схема где, как видите, нет ни стартера ни дроселя, можна применить если у ламп перегорели нити накала. В таком случае зажечь ЛДС можно при помощи повышающего трансформатора Т1 и конденсатора С1 который ограничит ток протекающий через лампу от сети 220вольт.

Ета схема подойдет все для тех же ламп у которых перегорели нити накала, но сдесь уже ненада повышающего трансформатора что явно упрощает конструкцию устройства

А вот такая схема с применением диодного выпрямительного моста устраняет ее мерцание лампы с частотой сети, которое снановится очень заметным при ее старении.

или сложнее

Если в вашем светильнике вышел с строя стартер или мигает постоянно лампа (вместе с стартером если присмотрется под корпус стартера) и под рукой нечем заменить, зажечь лампу можна и без него – достаточно на 1-2 сек. закоротить контакты стартера или поставить кнопку S2 (осторожно опасное напряжение)

тот же случай но уже для лампы с перегоревшей нитей накала

Схема подключения с применением электронного балласта или ЭПРА

Электронный Пускорегулирующий Аппарат (ЭПРА) в отличии от электромагнитного подает на лампы напряжение не сетевой частоты, а высокочастотное от 25 до 133 кГц. А это полностью исключает вероятность появления приметного для глаз мерцания ламп. В ЭПРА используется автогенераторная схема, включающая трансформатор и выходной каскад на транзисторах.

Основные преимущества схем с ЭПРА

- Повышение срока эксплуатации люминесцентных ламп, благодаря особому режиму работы и пуска.

- В сравнении с ПРА до 20% экономия электричества.

- Отсутствие в ходе работы шума и мерцания.

- Отсутствует в схеме стартер, который часто ломается.

- Особые модели выпускаются с возможностью диммирования либо регулировки яркости свечения.

Схема подключения конкретного электронного балласта изображена на каждом конкретном устройстве и не составляет особой проблемы в подключении

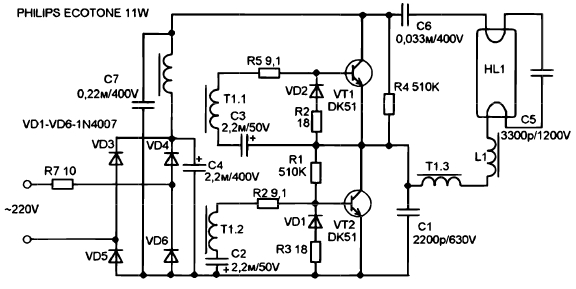

Внутри такого электронного “дросселя” как правило схема на подобие етой…

как работает + схемы подключения

Вас интересует, зачем нужен электронный модуль ЭПРА для люминесцентных ламп и как его следует подключить? Правильный монтаж энергосберегающих светильников позволит многократно продлить их срок эксплуатации, ведь верно? Но вы не знаете, как подключить ЭПРА и нужно ли это делать?

Мы расскажем вам о назначении электронного модуля и его подключении – в статье рассмотрены конструкционные особенности этого аппарата, благодаря которому формируется так называемое стартерное напряжение, а также поддерживается оптимальный рабочий режим светильников.

Приведены принципиальные схемы подключения люминесцентных лампочек с применением электронного пускорегулятора, а также видеорекомендации по применению подобных аппаратов. Которые являются неотъемлемой частью схемы газоразрядных ламп, несмотря на то что конструктивное исполнение таких источников света может значительно отличаться.

Содержание статьи:

Конструкции пускорегулирующих модулей

Конструкции промышленных и бытовых , как правило, оснащаются модулями ЭПРА. Аббревиатура читается вполне доходчиво – электронный пускорегулирующий аппарат.

Электромагнитное устройство старого образца

Рассматривая конструкцию этого устройства из серии электромагнитной классики, сразу можно отметить явный недостаток – громоздкость модуля.

Правда, конструкторы всегда стремились минимизировать габаритные размеры ЭМПРА. В какой-то степени это удалось, судя по современным модификациям уже в виде ЭПРА.

Набор функциональных элементов электромагнитного пускорегулирующего устройства. Его составными частями, как видно, являются всего два компонента – дроссель (так называемый балласт) и стартер (схема формирования разряда)

Его составными частями, как видно, являются всего два компонента – дроссель (так называемый балласт) и стартер (схема формирования разряда)

Громоздкость электромагнитной конструкции обусловлена внедрением в схему крупногабаритного дросселя – обязательного элемента, предназначенного сглаживать сетевое напряжение и выступать в качестве балласта.

Помимо дросселя, в состав схемы ЭМПРА входят (один или два). Очевидна зависимость качества их работы и долговечности лампы, т. к. дефект стартера вызывает фальшивый старт, что означает перегрузку по току на нитях накала.

Так выглядит один из конструктивных вариантов стартера пускорегулирующего электромагнитного модуля люминесцентных ламп. Существует масса других конструкций, где отмечается разница в размерах, материалах корпуса

Наряду с ненадежностью стартерного пуска, люминесцентные лампы страдают от эффекта стробирования. Проявляется он в виде мерцания с определенной частотой, близкой к 50 Гц.

Наконец, пускорегулирующий аппарат обеспечивает значительные энергетические потери, то есть в целом снижает КПД ламп люминесцентного типа.

Усовершенствование конструкции до ЭПРА

Начиная с 1990 годов, схемы люминесцентных ламп все чаще стали дополнять усовершенствованной конструкцией пускорегулирующего модуля.

Основу модернизированного модуля составили полупроводниковые электронные элементы. Соответственно, уменьшились габариты устройства, а качество работы отмечается на более высоком уровне.

Результат модификации электромагнитных регуляторов – электронные полупроводниковые устройства запуска и регулировки свечения люминесцентных ламп. С технической точки зрения, отличаются более высокими эксплуатационными показателями

Внедрение полупроводниковых ЭПРА привело практически к полному исключению недостатков, какие присутствовали в схемах аппаратов устаревшего формата.

Электронные модули показывают качественную стабильную работу и увеличивают долговечность люминесцентных светильников.

Более высокий КПД, плавное регулирование яркости, повышенный коэффициент мощности – все это преимущественные показатели новых модулей ЭПРА.

Из чего состоит приспособление?

Главными составляющими элементами схемы электронного модуля являются:

- выпрямительное устройство;

- фильтр электромагнитного излучения;

- корректор коэффициента мощности;

- фильтр сглаживания напряжения;

- инверторная схема;

- дроссельный элемент.

Схемное построение предусматривает одну из двух вариаций – мостовая либо полумостовая. Конструкции, где используется мостовая схема, как правило, поддерживают работу с лампами высокой мощности.

Примерно на такие приборы света (мощностью от 100 ватт) рассчитаны пускорегулирующие модули, выполненные по мостовой схеме. Которая, кроме поддержки мощности, оказывает положительное влияние на характеристики питающего напряжения

Между тем, преимущественно в составе люминесцентных светильников эксплуатируются модули, построенные на базе полумостовой схемы.

Такие приборы на рынке встречаются чаще по сравнению с мостовыми, т. к. для традиционного применения достаточно светильников мощностью до 50 Вт.

Особенности работы аппарата

Условно функционирование электроники можно разделить на три рабочих этапа. Первым делом включается функция предварительного прогрева нитей накала, что является важным моментом в плане долговечности газовых приборов света.

Особенно необходимой эта функция видится в условиях низкотемпературной окружающей среды.

Вид рабочей электронной платы одной из моделей пускорегулирующего модуля на полупроводниковых элементах. Эта небольшая легкая плата полностью заменяет функционал массивного дросселя и добавляет ряд улучшенных свойств

Затем схемой модуля запускается функция генерации импульса высоковольтного импеданса – уровень напряжения около 1,5 кВ.

Присутствие напряжения такой величины между электродами неизбежно сопровождается пробоем газовой среды баллона люминесцентной лампы – зажиганием лампы.

Наконец, подключается третий этап работы схемы модуля, основная функция которого заключается в создании стабилизированного напряжения горения газа внутри баллона.

Уровень напряжения в этом случае относительно невысок, чем обеспечивается малое потребление энергии.

Принципиальная схема пускорегулятора

Как уже отмечалось, часто используемой конструкцией является модуль ЭПРА, собранный по двухтактной полумостовой схеме.

Принципиальная схема полумостового устройства запуска и регулировки параметров люминесцентных светильников. Однако это далеко не единственное схемное решение, какие применяются для изготовления ЭПРА

Работает такая схема в следующей последовательности:

- Сетевое напряжение в 220В поступает на диодный мост и фильтр.

- На выходе фильтра образуется постоянное напряжение в 300-310В.

- Инверторным модулем наращивается частота напряжения.

- От инвертора напряжение проходит на симметричный трансформатор.

- На трансформаторе за счет управляющих ключей формируется необходимый рабочий потенциал для люминесцентной лампы.

Ключи управления, установленные в цепи двух секций первичной и на вторичной обмотке, регулируют требуемую мощность.

Поэтому на вторичной обмотке формируется свой потенциал для каждого этапа работы лампы. Например, при разогреве нитей накала один, в режиме текущей работы другой.

Рассмотрим принципиальную схему полумостового ЭПРА для ламп мощностью до 30 Вт. Здесь сетевое напряжение выпрямляется сборкой из четырех диодов.

Выпрямленное напряжение от диодного моста попадает на конденсатор, где сглаживается по амплитуде, фильтруется от гармоник.

На качество работы схемы оказывает влияние правильный подбор электронных элементов. Нормальная работа характеризуется параметром тока на плюсовом выводе конденсатора С1. Длительность импульса розжига светильника определяется конденсатором С4

Далее посредством инвертирующей части схемы, собранной на двух ключевых транзисторах (полумост), напряжение, поступившее из сети с частотой 50 Гц, преобразуется в потенциал с более высокой частотой – от 20 кГц.

Он подается уже на клеммы люминесцентной лампы для обеспечения рабочего режима.

Примерно по такому же принципу действует мостовая схема. Разница состоит лишь в том, что в ней используются не два инвертора, а четыре ключевых транзистора. Соответственно, схема несколько усложняется, добавляются дополнительные элементы.

Разница состоит лишь в том, что в ней используются не два инвертора, а четыре ключевых транзистора. Соответственно, схема несколько усложняется, добавляются дополнительные элементы.

Узел схемы инвертора, собранный по мостовой схеме. Здесь в работе узла участвуют не два, а четыре ключевых транзистора. Причем зачастую предпочтение отдается полупроводниковым элементам полевой структуры. На схеме: VT1…VT4 – транзисторы; Tp – трансформатор тока; Uп, Uн – преобразователи

Между тем именно мостовой вариант сборки обеспечивает подключение большого количества ламп (более двух) на одном . Как правило, устройства, собранные по мостовой схеме, рассчитаны на мощность нагрузки от 100 Вт и выше.

Варианты подключения люминесцентных ламп

В зависимости от схемных решений, используемых в конструкции пускорегулирующих аппаратов, варианты подключения могут быть самые разные.

Если одна модель устройства поддерживает, к примеру, подключение одного светильника, другая модель может поддерживать уже одновременную работу четырех ламп.

Простейший вариант питания светильника через электромагнитный пускорегулирующий элемент: 1 – нить накала; 2 – стартер; 3 – стеклянная колба; 4 – дроссель; L – фазная линия питания; N – нулевая линия

Самым простым подключением видится вариант с электромагнитным устройством, где основными элементами схемы являются лишь и стартер.

Здесь от сетевого интерфейса фазная линия соединяется к одной из двух клемм дросселя, а нулевой провод подводится на одну клемму люминесцентной лампы.

Фаза, сглаженная на дросселе, отводится от его второй клеммы и соединяется на вторую (противоположную) клемму.

Остающиеся свободными еще две клеммы лампы подключаются к розетке стартера. Вот, собственно, и вся схема, которая до появления электронных полупроводниковых моделей ЭПРА использовалась повсеместно.

Вариант подключения двух люминесцентных светильников через один дроссель: 1 – фильтрующий конденсатор; 2 – дроссель, по мощности равный мощности двух приборов света; 3, 4 – лампы; 5,6 – стартеры запуска; L – фазная линия питания; N – нулевая линия

На базе этой же схематики реализуется решение с подключением двух люминесцентных ламп, одного дросселя и двух стартеров. Правда в этом случае требуется подбирать дроссель по мощности, исходя из суммарной мощности газовых светильников.

Правда в этом случае требуется подбирать дроссель по мощности, исходя из суммарной мощности газовых светильников.

Дроссельный схемный вариант можно доработать с целью устранения дефекта стробирования. Он довольно часто возникает именно на светильниках с электромагнитным ЭПРА.

Доработка сопровождается дополнением схемы диодным мостом, который включается после дросселя.

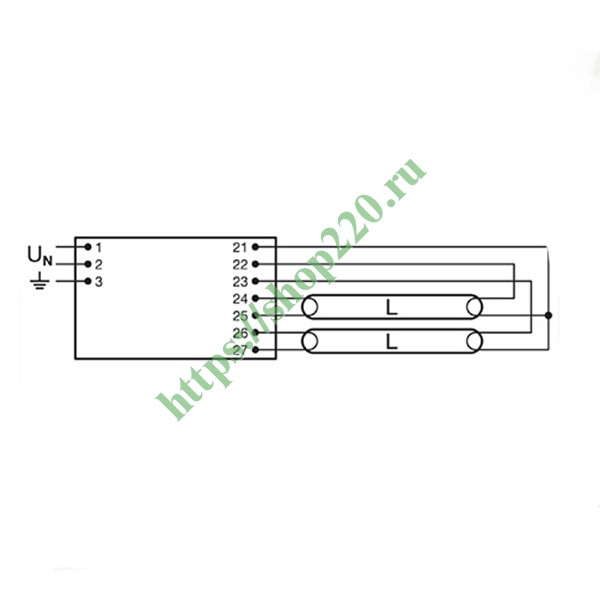

Подключение к электронным модулям

Варианты подключения люминесцентных ламп на электронных модулях несколько отличаются. Каждый электронный пускорегулирующий аппарат имеет входные клеммы для подачи сетевого напряжения и выходные клеммы под нагрузку.

В зависимости от конфигурации ЭПРА, подключается одна или несколько ламп. Как правило, на корпусе прибора любой мощности, рассчитанного на подключение соответствующего количества светильников, имеется принципиальная схема включения.

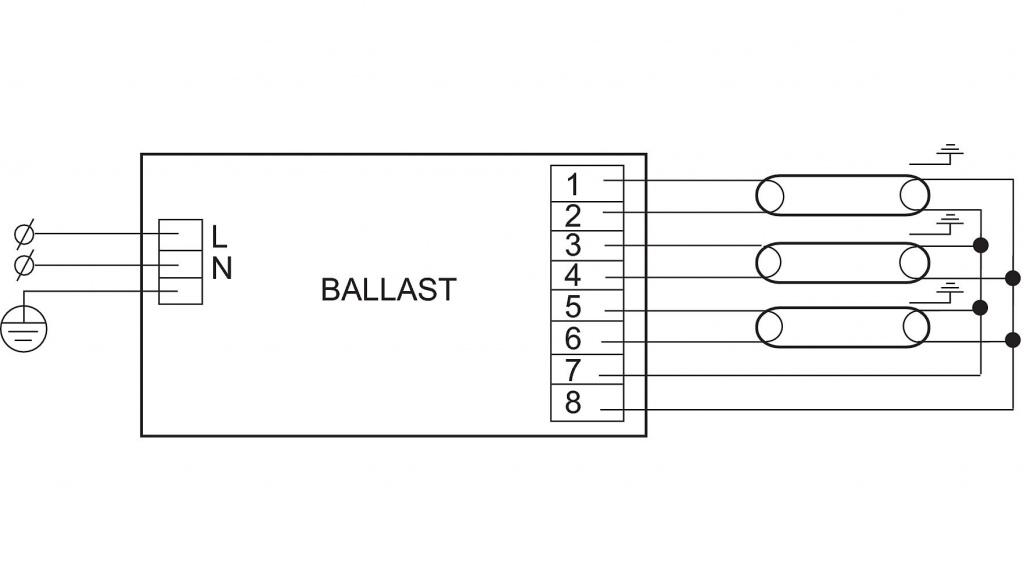

Порядок подключения люминесцентных светильников к устройству пуска и регулирования, действующего на полупроводниковых элементах: 1 – интерфейс для сети и заземления; 2 – интерфейс для светильников; 3,4 – светильники; L – фазная линия питания; N – нулевая линия; 1…6 – контакты интерфейса

На схеме выше, к примеру, предусматривается питание максимум двух люминесцентных ламп, так как в схеме используется модель двухлампового балласта.

Два интерфейса прибора рассчитаны так: один для подключения сетевого напряжения и заземляющего провода, второй для подключения ламп. Этот вариант тоже из серии простых решений.

Аналогичный прибор, но рассчитанный уже для работы с четырьмя лампами, отличается наличием увеличенного числа клемм на интерфейсе подключения нагрузки. Сетевой интерфейс и линия подключения заземления остаются без изменений.

Разводка подключения по четырехламповому варианту. В качестве устройства запуска и регулирования также используется электронный полупроводниковый ЭПРА. На схеме 1…10 – контакты интерфейса устройства пуска и регулирования

Однако наряду с простыми устройствами, – одно-, двух-, четырехламповыми – встречаются пускорегулирующие конструкции, схематика которых предусматривает использование функции регулировки свечения люминесцентных ламп с помощью.

Это так называемые управляемые модели регуляторов. Рекомендуем подробнее ознакомиться с принципом работы осветительных приборов.

Чем отличаются подобные приборы от уже рассмотренных устройств? Тем, что в дополнение к сетевому и нагрузочному оснащаются еще интерфейсом для подключения управляющего напряжения, уровень которого обычно составляет 1-10 вольт постоянного тока.

Четырехламповая конфигурация с возможностью плавной регулировки яркости свечения: 1 – переключатель режима; 2 – контакты подвода управляющего напряжения; 3 – заземляющий контакт; 4, 5, 6, 7 – люминесцентные лампы; L – фазная линия питания; N – нулевая линия; 1…20 – контакты интерфейса устройства пуска и регулирования

Таким образом, разнообразие конфигурации электронных пускорегулирующих модулей позволяет организовать системы осветительных приборов разного уровня. Имеется в виду не только уровень мощности и охвата площадей, но также уровень управления.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоматериал, сделанный на основе практики электромонтера, рассказывает и показывает — какой прибор из двух должен быть признан конечным пользователем более качественным и практичным.

Этот сюжет лишний раз подтверждает, что простые решения выглядят надёжными и долговечными:

Между тем ЭПРА продолжают совершенствоваться. На рынке периодически появляются новые модели таких приборов. Электронные конструкции тоже не лишены недостатков, но по сравнению с электромагнитными вариантами, явно показывают лучшие технические и эксплуатационные качества.

Вы разбираетесь в вопросах принципа работы и схем подключения ЭПРА и хотите дополнить изложенный выше материал личными наблюдениями? Или хотите поделиться полезными рекомендациями по нюансам ремонта, замены или выбора пускорегулирующего аппарата? Пишите, пожалуйста, свои комментарии к этой записи в блоке ниже.

Электронный балласт для 18 Вт люминесцентных светильников

В статье рассматривается принципиальная схема балласта, анализируются недостатки как его электрической принципиальной схемы, так и конструкции таких балластов китайского производства.

Фото Плата электронного балласта |

На фото показана плата электронного балласта для 18 Вт люминесцентных светильников. Ее принципиальная схема, нарисованная автором из осмотра монтажной платы (рис.1), очень похожа на схемы электронных балластов как для 36 Вт светильников [1], так и для компактных люминесцентных ламп [2].

Принцип работы схемы (рис.1) и назначение ее радиоэлементов, а также ремонт подробно описаны в похожей схеме в [1].

Результаты измерений питающих напряжений данной схемы указаны на рис.1. Частота преобразования при лампе 18 Вт и напряжении сети ~220 В составляет 28 кГц.

Рис. |

При испытаниях балласт показал свою работоспособность в диапазоне питающих напряжений ~100…~220 В, но яркость при напряжении ~100 В заметно снижается.

Хорошо выдерживает балласт и более мощную лампу, 36 Вт, его биполярные высоковольтные транзисторы МJE13005 (400 В, 4 A) работают при этом в нормальном режиме и не перегреваются, а частота преобразования увеличивается до 32 кГц.

Если сравнить принципиальною схему этого балласта (рис.1) со схемой, представленной в [1], то между ними есть некоторые различия.

Во-первых, на питающем входе этого балласта установлен фильтр из элементов L0 (1,6 мГн) и С0 (220 нФ). Его назначение в том, чтобы не допустить проникновения продуктов преобразования в электросеть.

Во-вторых, в этом балласте в цепи питания люминесцентной лампы установлен дополнительный конденсатор С41 (47 нФ, 400 В), повышающий, вместе с конденсатором С42 (47 нФ 400 В), КПД балласта, так как лампа в такой схеме получает питание от работы обеих силовых ключей.

«Рисуя» в электронном виде принципиальною схему (рис.1), а также схемы в [1, 2], автор изобразил в них тороидальные трансформаторы нестандартно (не по ГОСТу). Почему? Светильники и компактные люминесцентные лампы с электронными балластами часто не выдерживают заявленное производителями гарантийное время работы, а вернуть в магазин поврежденный светильник (лампу) не всегда удается. Естественно, владельцы поврежденных светильников и компактных люминесцентных ламп хотели бы сами их отремонтировать, но они не являются профессиональными ремонтниками и не знают, как это сделать. Нестандартно нарисованный в схеме тороидальный трансформатор понятнее воспринимается не профессионалами, для них эта статья с рисунком и рассчитана, как, впрочем, и статьи [1, 2].

Людей, желающих своими руками отремонтировать все, что их окружает, много, а профессиональных ремонтников мало. Автору хотелось бы, чтобы эта статья, а также статьи [1, 2] всем им помогли в ремонте.

Недостатки схемы и монтажной платы балласта

Первый недостаток. Как указывалось в [1], схема электронного балласта почти мгновенно зажигает лампу. Плохо это или хорошо? Для пользователя хорошо: включил светильник, и лампа сразу зажглась, но для долговечности лампы все наоборот. За короткое время (долю секунды) нить накала не успевает разогреться, а высокое напряжение, приложенное между ее нитями, вырывает из нити накала требуемое количество электронов, необходимое для зажигания лампы, и этим разрушает накал, понижая его эмиссионную способность.

Результат этого «вырывания электронов» – низкая долговечность ламп, особенно это касается компактных люминесцентных ламп.

Это явление хорошо известно всем тем, кто продлевал долговечность электронно-лучевой трубки телевизоров путем предварительного разогрева ее накала, а после, через несколько секунд или даже десятков секунд, подавал на него рабочие напряжения.

В электронных балластах, в которых применены специально разработанные для этого микросхемы, вышеуказанный недостаток устранен. После подачи питающего напряжения люминесцентная лампа в них зажигается с задержкой в 1…3 с. Некоторые пользователи воспринимают это как недостаток, но в действительности задержка свечения продлевает срок службы ламп.

Второй недостаток касается многих изделий китайского производства.

Для удешевления их производства китайцы часто не устанавливают радиоэлементы, которые разработчики предусмотрели в схеме и на монтажной плате. Результат такой «экономии» – аварийная ситуация.

Например, в электронном балласте, показанном на рис.1, оборвался токопроводящий слой резистора R5, установленного в цепи базы Т1. Причина обрыва – низкое качество его производства. Номинальное значение R5=6…25 Ом. После его обрыва транзистор Т1 перегрелся и взорвался. Взрыв был спровоцирован отсутствием резистора R3 (0,1…2,2 Ом) в цепи эмиттера Т1, вместо него изготовители установили перемычку (см. фото), хотя место на монтажной плате для этого резистора предусмотрено. Если бы этот резистор был установлен, то он сгорел бы, тем самым сохранив «жизнь» более дорогостоящему транзистору. Кстати, после взрыва транзистора Т1, повредился и Т2, изготовители и в его эмиттерной цепи также установили перемычку. При ремонте пришлось комплексно заменять все поврежденные и неустановленные элементы.

фото), хотя место на монтажной плате для этого резистора предусмотрено. Если бы этот резистор был установлен, то он сгорел бы, тем самым сохранив «жизнь» более дорогостоящему транзистору. Кстати, после взрыва транзистора Т1, повредился и Т2, изготовители и в его эмиттерной цепи также установили перемычку. При ремонте пришлось комплексно заменять все поврежденные и неустановленные элементы.

На киевском радиорынке транзисторы МJE13005 можно купить за 0,25 USD.

Третий недостаток, связан с нашими запущенными электросетями. Скачки напряжения в них не такие уж редкие случаи, и связаны они как с обрывом нулевого провода в 3-фазных электросетях [3], так и с грозовыми разрядами. Разработчики не предусмотрели защиты от вышеуказанных скачков, например, варисторами или сопрессорами.

Четвертый недостаток имеет уже монтажная плата. Многие из плат имеют низкое качество пайки, в результате теряется контакт радиоэлементов с монтажными дорожками, в итоге происходит повреждение. Перед повторной пайкой необходимо предварительно зачистить место повреждения.

Перед повторной пайкой необходимо предварительно зачистить место повреждения.

Кроме того, монтажные платы электронных балластов не имеют защиты от конденсации влаги, которая может появиться на них при эксплуатации в зимнее время, в не отапливаемых помещениях. Один из выходов из ситуации – покрытие монтажных плат электронных балластов электроизоляционным лаком. Производители могли бы специально выпускать светильники (компактные лампы), имеющие повышенную защиту от влаги, и хотя это удорожает их стоимость, но такой товар пользовался бы спросом.

Внимание! Если вы решили отремонтировать поврежденный балласт, будьте осторожны, элементы его схемы находятся под опасным для жизни фазным напряжением 220 В/50 Гц.

Литература

- Власюк Н.П. Электронный блок питания (балласт) для 36 Вт люминесцентного светильника дневного света//Электрик. – 2009. – №1.

- Власюк Н.

П. Электронный блок питания (балласт) компактной люминесцентной лампы дневного света фирмы DELUX//Радиоаматор. – 2009. – №1. – С.43.

П. Электронный блок питания (балласт) компактной люминесцентной лампы дневного света фирмы DELUX//Радиоаматор. – 2009. – №1. – С.43. - Власюк Н.П. Что делать, если из-за аварии в электросети у вас вышла из строя бытовая техника//Радиоаматор. – 2005. – №9. – С.27.

Схема включения люминесцентных ламп

Лампы дневного света с самых первых выпусков и частично до сих пор зажигаются с помощью электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры – ЭмПРА. Классический вариант лампы выполнен в виде герметичной стеклянной трубки со штырьками на концах.

Как выглядят люминесцентные лампы

Внутри она заполнена инертным газом с парами ртути. Ее установка производится в патроны, через которые подается напряжение на электроды. Между ними создается электрический разряд, вызывающий ультрафиолетовое свечение, которое действует на слой люминофора, нанесенный на внутреннюю поверхность стеклянной трубки. В результате появляется яркое свечение. Схема включения люминесцентных ламп (ЛЛ) обеспечивается двумя основными элементами: электромагнитным балластом L1 и лампой тлеющего разряда SF1.

Схема включения ЛЛ с электромагнитным дросселем и стартером

Схемы зажигания с ЭмПРА

Устройство с дросселем и стартером работает по следующему принципу:

- Подача напряжения на электроды. Ток через газовую среду лампы сначала не проходит из-за ее большого сопротивления. Он поступает через стартер (Ст) (рис. ниже), в котором образуется тлеющий разряд. При этом через спирали электродов (2) проходит ток и начинает их подогревать.

- Контакты стартера разогреваются, и один из них замыкается, так как он выполнен из биметалла. Ток проходит через них, и разряд прекращается.

- Контакты стартера перестают разогреваться, и после остывания биметаллический контакт снова размыкается. В дросселе (Д) возникает импульс напряжения за счет самоиндукции, которого достаточно для зажигания ЛЛ.

- Через газовую среду лампы проходит ток, после запуска лампы он уменьшается вместе с падением напряжения на дросселе. Стартер при этом остается отключенным, так как этого тока недостаточно для его запуска.

Схема включения люминесцентной лампы

Конденсаторы (С1) и (С2) в схеме предназначены для снижения уровня помех. Емкость (С1), подключенная параллельно лампе, способствует снижению амплитуды импульса напряжения и увеличению его продолжительности. В результате увеличивается срок службы стартера и ЛЛ. Конденсатор (С2) на входе обеспечивает существенное снижение реактивной составляющей нагрузки (cos φ увеличивается с 0,6 до 0,9).

Если знать, как подключить люминесцентную лампу с перегоревшими нитями накала, ее можно использовать в схеме ЭмПРА после небольшого изменения самой схемы. Для этого спирали замыкают накоротко и последовательно к стартеру подключают конденсатор. По такой схеме источник света сможет проработать еще какое-то время.

Широко распространен способ включения с одним дросселем и двумя лампами дневного света.

Включение двух ламп дневного света с общим дросселем

2 лампы подключаются последовательно между собой и дросселем. Для каждой из них необходима установка параллельно подключенного стартера. Для этого используется по одному выводному штырьку с торцов лампы.

Для ЛЛ необходимо применять специальные выключатели, чтобы у них не залипали контакты от высокого пускового тока.

Зажигание без электромагнитного балласта

Для продления жизни сгоревших ламп дневного света можно установить одну из схем включения без дросселя и стартера. Для этого используют умножители напряжения.

Схема включения ламп дневного света без дросселя

Нити накала замыкают накоротко и подают на схему напряжение. После выпрямления оно увеличивается в 2 раза, и этого достаточно, чтобы светильник загорелся. Конденсаторы (С1), (С2) подбирают под напряжение 600 В, а (С3), (С4) – под 1000 В.

Способ подходит также для исправных ЛЛ, но они не должны работать с питанием постоянным током. Через некоторое время ртуть собирается вокруг одного из электродов, и яркость свечения падает. Чтобы ее восстановить, надо перевернуть лампу, тем самым изменив полярность.

Чтобы ее восстановить, надо перевернуть лампу, тем самым изменив полярность.

Подключение без стартера

Применение стартера увеличивает время разогрева лампы. При этом срок его службы небольшой. Электроды можно подогревать без него, если установить для этого вторичные трансформаторные обмотки.

Схема подключения люминесцентной лампы без стартера

Там, где не используется стартер, на лампе есть обозначение быстрого старта – RS. Если установить такую лампу со стартерным запуском, у нее могут быстро перегореть спирали, так как для них предусмотрено большее время разогрева.

Электронный балласт

Электронная схема управления ЭПРА пришла на смену старым источникам дневного света для устранения присущих им недостатков. Электромагнитный балласт потребляет лишнюю энергию, часто шумит, выходит из строя и при этом портит лампу. Кроме того, светильники мерцают из-за низкой частоты напряжения питания.

ЭПРА представляет собой электронный блок, который занимает мало места. Люминесцентные светильники легко и быстро запускаются, не создавая шума и обеспечивая равномерное освещение. В схеме предусмотрено несколько способов защиты лампы, что увеличивает срок эксплуатации и делает ее работу безопасней.

ЭПРА работает следующим образом:

- Разогрев электродов ЛЛ. Запуск происходит быстро и мягко, что увеличивает срок службы лампы.

- Поджиг – генерирование импульса высокого напряжения, пробивающего газ в колбе.

- Горение – поддержание небольшого напряжения на электродах лампы, которого достаточно для стабильного процесса.

Схема электронного дросселя

Вначале переменное напряжение выпрямляется с помощью диодного моста и сглаживается конденсатором (С2). Следом установлен полумостовой генератор высокочастотного напряжения на двух транзисторах. Нагрузкой служит тороидальный трансформатор с обмотками (W1), (W2), (W3), две из них включены противофазно. Они поочередно открывают транзисторные ключи. Третья обмотка (W3) подает резонансное напряжение на ЛЛ.

Параллельно лампе подключен конденсатор (С4). Резонансное напряжение поступает на электроды и пробивает газовую среду. К этому времени нити накала уже разогрелись. После зажигания сопротивление лампы резко падает, вызывая снижение напряжения до достаточной величины, чтобы поддерживать горение. Процесс запуска продолжается менее 1 с.

Электронные схемы имеют следующие преимущества:

- пуск с любой заданной задержкой времени;

- не требуется установка стартера и массивного дросселя;

- светильник не моргает и не гудит;

- качественная светоотдача;

- компактность устройства.

Использование ЭПРА дает возможность установить его в цоколь лампы, которую также уменьшили до размеров лампы накаливания. Это дало начало новым энергосберегающим лампам, которые можно вворачивать в обычный стандартный патрон.

В процессе эксплуатации лампы дневного света стареют, и для них требуется увеличение рабочего напряжения. В схеме ЭмПРА напряжение зажигания тлеющего разряда у стартера уменьшается. При этом может происходить размыкание его электродов, что вызовет срабатывание стартера и отключение ЛЛ. После она снова запускается. Подобное мигание лампы приводит к ее выходу из строя вместе с дросселем. В схеме ЭПРА подобное явление не происходит, поскольку электронный балласт автоматически подстраивается под изменение параметров лампы, подбирая для нее благоприятный режим.

Ремонт лампы. Видео

Советы по ремонту люминесцентной лампы можно получить из этого видео.

Устройства ЛЛ и схемы их включения постоянно развиваются в направлении улучшения технических характеристик. Важно уметь выбирать подходящие модели и правильно их эксплуатировать.

Оцените статью:% PDF-1.4 % 192 0 объект > эндобдж xref 192 53 0000000016 00000 н. 0000002699 00000 н. 0000002784 00000 н. 0000003005 00000 п. 0000003136 00000 п. 0000003348 00000 п. 0000003896 00000 н. 0000004036 00000 н. 0000004746 00000 н. 0000005303 00000 н. 0000006183 00000 п. 0000006566 00000 н. 0000006832 00000 н. 0000007109 00000 н. 0000007377 00000 н. 0000007480 00000 н. 0000009767 00000 н. 0000010089 00000 п. 0000010475 00000 п. 0000010669 00000 п. 0000010955 00000 п. 0000011917 00000 п. 0000012053 00000 п. 0000012949 00000 п. 0000013086 00000 п. 0000013372 00000 п. 0000014332 00000 п. 0000015184 00000 п. 0000015911 00000 п. 0000016487 00000 п. 0000017041 00000 п. 0000022367 00000 п. 0000022833 00000 п. 0000023206 00000 п. 0000023539 00000 п. 0000024150 00000 п. 0000024917 00000 п. 0000035401 00000 п. 0000044977 00000 п. 0000048236 00000 п. 0000048503 00000 п. 0000048714 00000 п. 0000063675 00000 п. 0000066574 00000 п. 0000066851 00000 п. 0000067065 00000 п. 0000094287 00000 п. 0000097645 00000 п. 0000097918 00000 п. 0000098128 00000 п. 0000098415 00000 п. 0000100788 00000 н. 0000001356 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 244 0 объект > поток x ڬ UmLU @ W> ZB RFřʺ [Rc [AE ֕ eh) P i1, c “.ozhAlWwk8uiN0f? у / o 9T43k1 \ SO6I (F0; b = ‘@ U : \ Kh: vU & ն +] – LeUvδ {T (϶LX $ 2 = UN, × h4; l ט cJ & 4z, Q 꿞 – 5J1

Как работают люминесцентные лампы

Как работают люминесцентные лампы| Elliott Sound Products | Как работают люминесцентные лампы |

© 2007 Род Эллиотт (ESP)

Лампы и Индекс энергии

Основной указатель

Содержание

1 Введение

Статья «Традиционные люминесцентные ламповые лампы и их альтернативы» рассматривает работу люминесцентных ламп в довольно простых терминах, но здесь мы рассмотрим лампы и их балласты (как «традиционные» магнитные, так и электронные) и немного углубимся в их внутреннюю часть. выработки.Используются альтернативные схемы балласта (например, схема «опережение / запаздывание»), и это показано в предыдущей статье. Здесь это не рассматривается, потому что речь идет о том, как они работают, а не о способе подключения арматуры.

Принцип работы люминесцентной лампы сильно отличается от простой лампы накаливания, и современные люминесцентные лампы (особенно компактные люминесцентные лампы или КЛЛ) используют электронные балласты для регулирования напряжения на лампе и тока через нее.При первом запуске необходимо обеспечить значительно более высокое напряжение, чем обычно, чтобы вызвать внутреннюю дугу, а после запуска ток должен быть ограничен до безопасного значения для трубки.

В этой статье показаны некоторые способы достижения этих целей, начиная с базового индуктивного балласта, который был основой производства люминесцентных ламп на протяжении многих лет.

Обратите внимание, что показанные здесь формы сигналов представляют собой комбинацию моделирования и реальных измерений.При необходимости смоделированные формы сигналов корректируются для соответствия измеренным. Причина этого подхода проста … симулятор не может представить нагрузку с отрицательным импедансом с соответствующими напряжениями удара и другими характеристиками, которые представляет люминесцентная лампа. Точно так же очень сложно (и потенциально смертельно) пытаться уловить все напряжения и токи, которые существуют в цепях реальных люминесцентных ламп.

Хотя принятый подход действительно вносит некоторые незначительные ошибки в показанные формы сигналов, они относительно незначительны, а конечный результат находится в пределах любого традиционного производственного допуска для балластов, ламп и других компонентов.

2 Индуктивный балласт

Для объяснения индуктивного балласта я использовал старую «компактную» люминесцентную лампу, которая идеально подходит для тестирования. Хотя он по-прежнему работает, световой поток несколько ниже, чем должен быть, но это лишь немного меняет некоторые измеренные значения. Принципы не меняются.

Сама лампа имеет следующие характеристики …

Диаметр трубки 11,3 мм (нестандартный) Длина 533 мм (21 дюйм) Сопротивление нити (в холодном состоянии) 12.8 Ом Сопротивление накала (горячее) 23 Ом Балластное сопротивление 105 Ом Индуктивность балласта 2,11 H Стартер29 Starter29 Starter 1,2 нФ

Диаметр люминесцентных ламп обычно обозначается как T8 (например). Это означает, что диаметр составляет 8 x 1/8 дюйма, что составляет 1 дюйм (25.4 мм). Ранние лампы были T12 (1½ дюйма или 38 мм в диаметре), но они были уменьшены в размерах до T8, когда были представлены (тогда) «новые» высокоэффективные типы. Стандартная 4-футовая трубка (1200 мм) раньше рассчитывалась на 40 Вт, но их замена была 36 Вт, а светоотдача была улучшена. Последнее воплощение – T5 (диаметр 16 мм), в котором используется меньшее расстояние между выводами и другой фитинг надгробия. Они также короче (1163 мм) и не подходят для стандартного светильника разработан для более ранних ламп.

В случае моего тестового образца диаметр трубки намного меньше обычного, потому что лампа обозначена как компактная, поэтому ее складывают, чтобы уменьшить общую длину.Упоминается сопротивление нити, потому что оно будет упомянуто позже в этой статье. Схема представлена ниже и является стандартной во всех отношениях.

Рисунок 1 – Схема люминесцентной лампы

Катушка индуктивности – это балласт, и на самом деле это гораздо более важный компонент, чем он может показаться. Он не только ограничивает максимальный ток трубки, но и используется для генерации импульсов высокого напряжения, необходимых для запуска плазменной дуги внутри трубки. Сама люминесцентная лампа имеет на каждом конце нагреватель, небольшое количество ртути и инертный газ (обычно аргон).Стенка трубки покрыта люминофором, который излучает видимый свет при возбуждении интенсивным коротковолновым ультрафиолетовым светом, излучаемым ртутным дуговым разрядом. Дополнительный конденсатор (C2) предназначен для коррекции коэффициента мощности – подробнее об этом позже.

Маленькая лампочка – стартер. Биметаллическая полоса запечатана в стеклянную оболочку с (обычно) неоновым газом внутри. При подаче питания напряжения более чем достаточно, чтобы вызвать дугу в неоновом пускателе, но не настолько, чтобы вызвать дугу в самой лампе.Тепло от неоновой дуги заставляет биметаллическую полосу изгибаться, пока она не замыкает контакты. Затем дуга в неоновом стартере прекращается, и сеть подключается через балласт и нити на каждом конце трубки через выключатель стартера.

Когда в пускателе нет дуги (или накала), биметаллическая полоса охлаждается, и примерно через секунду выключатель размыкается. Прерывание тока через катушку индуктивности вызывает возврат напряжения – импульс высокого напряжения, который (будем надеяться) зажжет дугу в трубке.Если дуга не запускается с первого раза, процесс повторяется до тех пор, пока не начнется. Вот почему стандартные люминесцентные лампы при включении несколько раз мигают. Нити – это нагреватели, которые действуют как катоды (эмиттеры электронов) и необходимы для обеспечения достаточного количества тепла для испарения ртути и обеспечения хорошего потока электронов для возбуждения плазмы. Когда лампа работает нормально, потока электронов достаточно для поддержания приемлемой рабочей температуры нити накала. Обе нити действуют как катоды и аноды поочередно, потому что полярность меняется 50 (или 60) раз в секунду.

Плазма имеет интересную характеристику … отрицательное сопротивление! Как только начинается дуга, более высокий рабочий ток вызывает падение сопротивления и меньшее напряжение появляется на трубке. Если бы это продолжалось, трубка очень быстро разрушилась бы. Балласт предотвращает это, потому что он вводит последовательный импеданс для ограничения тока. Сопротивление не сработает, потому что оно слишком расточительно и не обеспечивает накопления энергии для генерации всплеска обратного напряжения для повторного зажигания дуги при каждом изменении полярности.

Рисунок 2 – Рабочие осциллограммы

На рисунке 2 вы можете видеть, что когда ток трубки (зеленая кривая) максимален, напряжение (красная кривая) на трубке минимально. Эффект можно увидеть сразу после каждого скачка напряжения. По мере увеличения тока напряжение падает (для этой трубки минимум составлял ± 126 В). Пик в точке пересечения нуля формы волны тока генерируется балластом, и именно он повторно зажигает дугу для каждого полупериода подключенной сети.На рисунке 3 показано напряжение на балласте – быстрые переходы соответствуют пикам, приложенным к лампе, и происходят около пика напряжения, где ток прерывается, когда проходит через ноль.

Рисунок 3 – Напряжение и ток в балласте

Форма волны напряжения на балласте по существу представляет собой разницу между приложенным сетевым напряжением и напряжением на лампе. Для работы на 120 В напряжение явно меньше, но лампе все еще нужно где-то между 300-400 В, чтобы зажигать (или повторно зажигать) дугу, поэтому балласт должен иметь возможность компенсировать разницу с помощью обратного импульса на каждом нуле. -пересечение тока.У меня нет люминесцентной лампы или балласта на 120 В, поэтому я не могу предоставить полную информацию. То, что люминесцентные лампы вообще работают с напряжением 120 В, несколько примечательно, но легко понять, почему электронные балласты так популярны в США. Многие балласты для стран с напряжением 120 В используют «балласт» автотрансформатора, который увеличивает доступное напряжение и действует как ограничитель тока.

3 Системные потери

В системе несколько потерь, причем балласт является одним из основных факторов.Балласт, использованный в моих тестах, имеет сопротивление постоянному току 105 Ом, поэтому расходуется почти 7 Вт. Потери на самом деле выше, потому что стальные листы очень быстро нагреваются, поэтому «потери в железе» значительны. Это можно уменьшить только за счет использования стали более высокого качества и более тонких листов. Оба варианта значительно увеличат стоимость.

Каждая нить накала имеет горячее сопротивление 23 Ом, и при работающей лампе на каждой нити присутствует напряжение почти 6 В. Помните, что во время работы конец нити накала, идущий к стартеру, отключается (за исключением очень маленькой емкости на стартере).Измеренное напряжение представляет собой градиент, вызванный током плазмы, и каждая нить накала рассеивает около 1,5 Вт (всего 3 Вт). Только в этих компонентах люминесцентная лампа расходует 10 Вт подаваемой мощности в виде тепла (7 Вт для балласта, 3 Вт для нити накала).

Хотя балластные отходы можно уменьшить с помощью более качественного блока, потеря накала необходимы для работы лампы. Это относится ко всем люминесцентным лампам, за исключением специализированных типов с холодным катодом, но для них требуется такой же специализированный электронный балласт.CCFL (люминесцентные лампы с холодным катодом) чаще всего встречаются в ЖК-мониторах и телевизорах, но теперь их заменяют светодиоды в новых моделях.

Есть еще одна потеря, которую пользователь не видит и даже не оплачивает. Эти потери являются результатом низкого коэффициента мощности люминесцентных ламп, и это вызвано преимущественно индуктивной нагрузкой. Индуктивная нагрузка вызывает запаздывающий коэффициент мощности, когда максимальный ток возникает после максимального напряжения. Вы также можете рассматривать это как точку, в которой нагрузка (лампа и индуктор) фактически возвращает некоторую мощность источнику питания.Для поставщика электроэнергии это означает, что трансформаторы, кабели и генераторы переменного тока должны выдерживать больший ток, чем должен быть. Это становится очень дорогостоящим, когда очень много нагрузок имеют низкий коэффициент мощности.

Рисунок 4 – Напряжение Vs. Текущие, нескорректированные и исправленные

На рисунке 4 вы можете видеть, что нескорректированная форма волны тока имеет видимые искажения около точки пересечения нуля. Как вы также можете видеть, среднеквадратичный ток также значительно выше, чем указано в номинальной мощности.Реактивные нагрузки имеют разные значения мощности и ВА, но для резистивной (или нереактивной) нагрузки они одинаковы.

В этом случае ток без C2 составляет 256 мА, а при добавлении C2 он падает до 162 мА. При приложенном напряжении 240 В это означает, что …

Без компенсации Общая мощность = 38 Вт ВА = 61,4 Коэффициент мощности = 0,62 С компенсацией Общая мощность = 38 Вт ВА = 38.9 Коэффициент мощности = 0,97

Коэффициент мощности можно рассчитать, используя фазовую задержку или разделив фактическую мощность на ВА (Вольт * Ампер). Что касается фазового угла, ток отстает от напряжения на 57,4 °, а коэффициент мощности рассчитывается путем взятия косинуса фазового угла – 0,53 в данном случае. Цифры разные, потому что форма волны тока не является чистой синусоидой – она имеет искажения. Добавление конденсатора сдвигает фазу искажения, так что форма сигнала компенсированного тока становится плоской (что-то вроде ограничения усилителя).Хотя это вносит гармоники в сеть, их влияние далеко не так плохо, как в некомпенсированной цепи, о чем свидетельствует скорректированный коэффициент мощности. Добавление конденсатора правильного номинала в чисто индуктивную цепь (без искажения формы сигнала) даст коэффициент мощности, равный единице – идеальный вариант.

| Обратите внимание, что использование косинуса фазового угла (CosΦ) является сокращением, и можно использовать только , когда оба напряжение и ток являются синусоидальными волнами.Он вообще не работает для сильно искаженных сигналов, например, генерируемых электронными нагрузками, и будет давать неверные ответ для индуктивных нагрузок, которые включают искажения (например, люминесцентные лампы). Вы получите , всегда получите правильный ответ, если разделите реальную мощность на ВА. |

Также доступны пускорегулирующие аппараты «быстрого запуска» и пускорегулирующие устройства без стартера. Они выходят за рамки данной статьи, которая предназначена для описания основных принципов, а не для подробного описания всех имеющихся балластов люминесцентного освещения.

4 электронных балласта

Электронные балласты становятся все более распространенными, потому что их можно сделать более эффективными, чем типичные магнитные балласты, и для них требуется гораздо меньше материала. Это делает их дешевле (в изготовлении, но не обязательно для вас), чем люминесцентные лампы с обычным балластом. В частности, теперь во всех компактных люминесцентных лампах (КЛЛ) используется электронный балласт, который обычно поставляется вместе с самой лампой. Хотя это удобно, это ужасная трата ресурсов, потому что все электронные компоненты просто выбрасываются, когда лампа выходит из строя.Лампы T5 в настоящее время становятся стандартом для люминесцентного освещения, и для максимального срока службы электронный балласт является обязательным.

В некоторой степени повышение эффективности по сравнению с магнитным балластом может быть иллюзией – по крайней мере, частично. Поскольку они намного легче, есть реальная и определенная экономия на транспортных расходах, но магнитные балласты могут быть такими же эффективными, как и электронная версия, а может быть, даже больше. Как бы то ни было, переход к электронным балластам сейчас не остановить, и по мере того, как цена будет снижаться, их использование будет продолжать расти.У электронных балластов есть и другие преимущества, о которых мы поговорим позже.

Типичная (более или менее) принципиальная схема электронного балласта, используемого в КЛЛ, показана ниже. Те, которые используются для обычных люминесцентных ламп, будут очень похожи, но, как правило, будут использовать обновленные компоненты. В то время как электроника в КЛЛ может прослужить всего 15000 часов, фиксированный электронный балласт, как ожидается, прослужит около 100000 часов или более (более 10 лет непрерывной работы).На самом деле электронный балласт должен быть в состоянии прослужить столько же, сколько и его магнитный аналог, поэтому срок службы 40 лет не так глуп, как может показаться.

Рисунок 5 – Схема электронного балласта [2]

Схема на Рисунке 5 представляет собой немного упрощенную версию схемы, показанной в листе данных Infineon. Он полностью скорректирован по коэффициенту мощности и имеет защиту для обнаружения неисправных (или отсутствующих) ламп. Характерным режимом отказа люминесцентных ламп является «выпрямление», когда одна нить накала (катод) становится значительно слабее другой.Если не обнаружено, смещение постоянного тока приведет к отказу коммутирующих устройств, что сделает балласт бесполезным (маловероятно, что кто-то отремонтирует их, когда они выйдут из строя).

Электронный балласт действительно имеет ряд преимуществ перед магнитной версией. Поскольку дуга полностью погаснет примерно через 1 мс, при использовании более высокой частоты, чем сеть 50 или 60 Гц, дуга останется. Его не нужно наносить повторно, а просто меняет направление [1]. Кроме того, светоотдача увеличивается примерно на 10% выше 20 кГц, поэтому световая отдача улучшается.

До тех пор, пока коэффициент мощности всех этих электронных балластов не будет скорректирован, они будут вызывать проблемы с распределением. К сожалению, во многих странах не требуется, чтобы приборы малой мощности (обычно менее 75 Вт) имели коррекцию коэффициента мощности, но, учитывая распространение КЛЛ и электронных балластов в обычных люминесцентных лампах, это придется изменить. Поскольку освещение используется в каждом доме, проблема неисправленного коэффициента мощности выйдет из-под контроля, если что-то не будет сделано.

В отличие от магнитного балласта (индуктора), коэффициент мощности электронного балласта нельзя скорректировать простым добавлением конденсатора. Как видно на диаграмме выше (хотя это может быть не сразу очевидно), на выходе входного мостового выпрямителя имеется очень маленький конденсатор емкостью 220 нФ. Первый полевой МОП-транзистор работает как повышающий преобразователь и переключается на протяжении каждого полупериода. Таким образом, среднеквадратичный ток, потребляемый из сети, поддерживается в фазе с напряжением, а форма волны тока является приблизительно синусоидальной.Это дает очень хороший коэффициент мощности – возможно лучше 0,9. Чтобы предотвратить возвращение импульсов высокоскоростного переключения в сеть, необходима обширная фильтрация, на что указывает фильтр EMI (электромагнитных помех) на входе.

Для компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) используется несколько более простая схема, так как схемы предназначены для выбрасывания. Лично я считаю это бессмысленным расточительством и надеюсь, что это не будет продолжаться (или, по крайней мере, будет введена переработка, чтобы восстановить как можно больше).Достаточно типичный инвертор CFL показан ниже …

Рисунок 6 – Типовая схема электронного балласта CFL

Я говорю «достаточно типичный», потому что реальные схемы сильно различаются. Доступны специализированные микросхемы драйверов MOSFET, но большинство дешевых (потребительских) CFL будут использовать вариант вышеупомянутого. Обратите внимание, что резистор 0,47 Ом, показанный на входе, обычно представляет собой плавкий резистор, и он используется в первую очередь в качестве предохранителя. Почему бы не использовать настоящий предохранитель? Резисторы дешевле.Большинство деталей будет выбрано таким образом, чтобы выжить в течение указанного срока службы лампы, поэтому лучшие методы проектирования обычно игнорируются, если можно ожидать, что деталь с более низким номиналом (и более дешевая) прослужит около 10 000 часов.

Трансформатор (T1) обеспечивает обратную связь с транзисторами и генерирует базовый ток, необходимый для надежного переключения. Цикл инициируется DIAC – двунаправленным устройством, которое имеет резкий переход из непроводящего состояния в проводящее.Поскольку его характеристики очень похожи на характеристики устройства с отрицательным импедансом, его часто используют в диммерах, люминесцентных балластах и даже в стробоскопах. Для получения дополнительной информации щелкните здесь, чтобы перейти к руководству по DIAC.

Обратите внимание, что схемы, показанные выше, предназначены только для информации и не должны быть построены так, как показано. Некоторые компоненты требуют очень специфических характеристик, трансформаторы и катушки индуктивности имеют решающее значение. В схемах нет ничего неправильного, им просто не хватает всей информации, необходимой для их построения.Речь идет о том, как эти вещи работают, а не о том, как их построить.

5 Коэффициент мощности Коэффициент мощности

не совсем понятен большинству энтузиастов электроники, и это вполне понятно, потому что он мало востребован в общих электронных схемах. Есть аспекты коэффициента мощности, которые даже не понимают многие инженеры, которым следует знать лучше. Когда создаются несинусоидальные формы волны тока, даже многие инженеры делают двойную работу, потому что они не могут использоваться для работы с электронными нагрузками.Я рассмотрю здесь оба случая, а также намереваюсь показать методы пассивной и активной коррекции коэффициента мощности. Хотя пассивный PFC (коррекция коэффициента мощности) привлекает своей простотой, на самом деле он оказывается более дорогим из-за необходимости в большой катушке индуктивности. Активный PFC кажется сложным (и это действительно так, если вам нужно его спроектировать), но однажды спроектированный использует относительно дешевые компоненты.

Самый простой случай – индуктивная нагрузка. Это относится ко многим электрическим машинам, включая двигатели, трансформаторы и (конечно) балласты люминесцентного освещения (магнитные типы).Когда двигатель или трансформатор полностью нагружены, он проявляет себя как резистивная нагрузка и имеет отличный коэффициент мощности. При малых нагрузках эта же часть оказывается индуктивной, и это приводит к отставанию тока от напряжения. Если нагрузка работает в этом режиме большую часть своего срока службы, необходимо применить поправку, чтобы вернуть PF как можно ближе к единице.

Коэффициент мощности резистивной нагрузки равен , всегда единицы – это идеально. Каждый вольт и каждый ампер используются для выработки тепла.Распространенными примерами являются электрические обогреватели, тостеры, чайники и лампы накаливания. Не все нагрузки резистивные, поэтому давайте рассмотрим типичный пример (но упрощенный для простоты описания и понимания).

Электрическая машина обычно работает с половинной нагрузкой, но может потребоваться полная мощность при запуске или для того, чтобы выдерживать переходные нагрузки. Это может быть двигатель или трансформатор – две из наиболее распространенных используемых электрических машин (люминесцентная лампа с магнитным балластом немного сложнее).В каждом случае индуктивная и резистивная составляющие нагрузки будут равны (для половинной мощности), а формы сигналов напряжения, тока и мощности выглядят следующим образом …

Рисунок 7 – Электрическая машина на половинной мощности

Как и ожидалось, когда резистивная и индуктивная составляющие равны, наблюдается сдвиг фазы на 45 °, при этом ток отстает от напряжения (запаздывающий коэффициент мощности). Приложенное напряжение – 240 В, резистивная часть нагрузки – 120 Ом, индуктивное реактивное сопротивление – также 120 Ом, мощность – 240 Вт.Нам следует, чтобы потреблял 1 А от сети (240 В x 1 А = 240 Вт), но вместо этого потреблял 1,414 А. Дополнительный ток необходимо подавать, но он полностью расходуется впустую. Что ж, это не совсем так – его возвращают в сеть. Однако, если многие нагрузки делают то же самое, то оно просто рассеивается в виде тепла в трансформаторах, линиях электропередачи и генераторах электростанций. Очень мало реальных нагрузок являются емкостными, поэтому в схему добавляется конденсатор.

При сдвиге фаз 45 ° коэффициент мощности равен 0.707, и мы получаем 1,42 А от сети вместо 1 А. Чтобы восстановить ток так, чтобы он был в фазе с напряжением, нам нужно добавить в схему конденсатор. Конденсатор фактически противоположен катушке индуктивности и (сам по себе) будет создавать ведущий коэффициент мощности – ток будет предшествовать напряжению. Добавив в схему конденсатор нужного номинала, коэффициент мощности можно восстановить до единицы, что приведет к значительному снижению тока, потребляемого из сети. Для этого примера 13 мкФ почти идеальны, но даже 10 мкФ уменьшат фазовый сдвиг запаздывания до 14.2 °, и это увеличивает коэффициент мощности до 0,96 – обычно считается максимально близким к идеальному.

Весь процесс несколько нелогичен. То, что нагрузка может потреблять больше тока, чем должно быть, достаточно легко понять, но то, что повторное прохождение большего тока через конденсатор уменьшит сетевой ток, кажется, не имеет никакого смысла. Все дело в относительной фазе двух токов, и это действительно работает. В противном случае наша энергосистема оказалась бы в крайне тяжелом положении.