“Шпионские штучки 2” или как сберечь свои секреты / Арсенал-Инфо.рф

2.7.3. Ключи на фотоэлементах

Запирающие устройства, оснащенные такими ключами, срабатывают при освещении фотоэлемента ключа потоком света. Поскольку современные фотоэлементы имеют весьма малые размеры, то для их установки достаточно использовать отверстия небольшого диаметра, что позволяет хорошо замаскировать ключ и тайник. В качестве фотоэлементов используют фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, работающие в видимом или ИК диапазонах. Активизация запирающего устройства может происходить при освещении его постоянным световым потоком или, для повышения помехозащищенности, модулированным световым сигналом (используется также кодирование активизирующей посылки). В качестве исполнительных коммутирующих элементов в этих устройствах могут использоваться электромагнитные реле, тиристоры или симисторы.

Простой ключ на фоторезисторе

В предлагаемой конструкции функцию коммутирующего элемента выполняет симистор, а само устройство представляет собой ни что иное, как фотореле.

Благодаря тому, что его работа не зависит от полярности приложенного напряжения, отпадает необходимость в мощном двуполупериодном выпрямителе.

Это позволяет упростить конструкцию автомата и уменьшить его габариты.

Предлагаемое устройство рассчитано на управление источниками мощностью до 400 Вт. Фотоэлемент устанавливают таким образом, чтобы исключить их засветку от осветительных ламп, установленных в помещении, где находится тайник.

Фотореле (рис. 2.61) состоит из датчика освещенности (R1), порогового устройства, выполненного по схеме триггера Шмитта (VT1, VT2), и коммутирующего элемента (VS1).

Рис. 2.61.

Ключ на фоторелеФоторезистор R1 вместе с резисторами R2 и R3 образуют делитель напряжения, который определяет ток базы транзистора VT1. Когда фоторезистор R1 не освещен, его сопротивление велико, поэтому транзистор VT1 открыт и находится в насыщении, a VT2 закрыт. Коллекторный ток транзистора VT2, а следовательно, и ток, управляющий электродами симистора, практически равны нулю.

Снмистор, таким образом, закрыт и ток через нагрузку не протекает.

С увеличением освещенности сопротивление фоторезистора уменьшается и ток базы транзистора VT1 также начинает уменьшаться. При достижении тока базы определенного значения транзистор VT1 выходит из насыщения и начинает закрываться. Увеличивающееся падение напряжения на резисторе R7 ускоряет закрывание транзистора VT1 и открывание VT2.

Ток управляющего электрода симистора VS1, протекающий через открытый транзистор VT2 и резисторы R6, R7, поддерживает симистор в открытом состоянии на протяжении обоих полупериодов сетевого напряжения. Процесс выключения фотореле происходит в обратном порядке.

Порог срабатывания фотореле устанавливают переменным резистором R2, а резистор R3 служит для ограничения тока делителя. Резистор R6 определяет ток управляющего электрода симистора, который при открытом транзисторе VT2 должен быть больше тока включения симистора, но меньше допустимого коллекторного тока транзистора VT2. Резистор R5 уравнивает напряжение на управляющем электроде и катоде симистора, когда транзистор VT2 закрыт.

Резистор R5 уравнивает напряжение на управляющем электроде и катоде симистора, когда транзистор VT2 закрыт.

Это обеспечивает надежное выключение симистора и высокую помехоустойчивость фотореле в целом.

В устройстве использованы постоянные резисторы тина МЛТ, подстроечный резистор СП2-3. Конденсатор С1 — любой малогабаритный, С2 — типа МБГО-2. Транзисторы VT1 и VT2 — КТ315Г или КТ315Е с коэффициентом передачи тока не менее 60. Все элементы устройства смонтированы на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Резистор R5 распаян непосредственно на выводах симистора, а резистор R6 — между выводом управляющего электрода и платой.

Катоды стабилитрона VD1 и симистора соединены между собой и с платой навесным проводником. Резьбовые выводы анода этих деталей необходимо укоротить. Фоторезистор своими выводами вставляют во впаянные в плату трубчатые стойки высотой 25 мм так, что под ним освобождается место для монтажа других деталей. В качестве стоек использованы гнезда соответствующего диаметра от штыревого разъема.

В качестве стоек использованы гнезда соответствующего диаметра от штыревого разъема.

Необходимо помнить, что все элементы устройства находятся под напряжением сети. Поэтому при ремонте и регулировке следует строго соблюдать правила техники безопасности.

Фотореле на микросхеме

Электронную часть такого устройства (рис. 2.62) образуют светочувствительный элемент, функции которого выполняет фоторезистор R1, триггер Шмитта, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2, формирователь импульса нормированной длительности, выполненный на элементах DD1.3, DD1.4, и электронный ключ на транзисторах VT1, VT2. Роль исполнительного элемента выполняет электромагнит, включаемый транзисторным ключом.

Рис. 2 62.

Фотореле на микросхемеИсточником питания автомата служит серийно выпускаемое выпрямительное устройство ПМ-1, предназначаемое для питания двигателей электрифицированных самоходных моделей и игрушек, или любой другой сетевой блок питания с выходным напряжением 9 В и током нагрузки до 300 мА. Для повышения стабильности работы автомата его фотоэлемент и микросхема питаются от параметрического стабилизатора напряжения R7VD2C2.

Для повышения стабильности работы автомата его фотоэлемент и микросхема питаются от параметрического стабилизатора напряжения R7VD2C2.

Каков принцип работы устройства? При отсутствии освещения фоторезистора R1 узким пучком света сопротивление фотодатчика R1 велико, на входе и выходе триггера Шмитта, а также на входе элемента DD1.3 и выходе элемента DD1.4 действует напряжение низкого уровня. Транзисторы VT1 и VT2 закрыты. В таком, дежурном, режиме устройство потребляет небольшой ток — всего несколько миллиампер. При освещении устройства сопротивление фоторезистора начинает уменьшаться, а падение напряжения на резисторе R2 — увеличиваться. Когда это напряжение достигнет порога срабатывания триггера, на выходе его элемента DD1.2 появляется сигнал высокого уровня, который через резистор R5 и конденсатор СЗ поступает на вход элемента DD1.3.

В результате элементы DD1.3 и DD1.4 формирователя импульса нормированной длительности переключаются в противоположное логическое состояние. Теперь сигнал высокого уровня на выходе элемента DD1. 4 открывает транзисторы VT1 и VT2, а электромагнит YA1, срабатывая, приводит в действие запорное устройство.

4 открывает транзисторы VT1 и VT2, а электромагнит YA1, срабатывая, приводит в действие запорное устройство.

При выключении источника света сопротивление фоторезистора увеличивается, а напряжение на резисторе R2 и, следовательно, на входе триггера уменьшается. При пороговом напряжении триггер переключается в исходное состояние и конденсатор С3 быстро разряжается через диод VD1, резистор R5 и элемент DD1.2. Длительность работы электромагнита определяется временем заряда конденсатора СЗ через резистор R6. Изменением сопротивления этого резистора регулируют время работы электромагнита. Чтобы устройство не срабатывало при пропадании и последующем появлении сетевого напряжения, различных световых помех, параллельно резистору R2 подключен конденсатор С1.

Большая часть деталей электронной «начинки» автомата смонтирована на печатной плате из фильтрованного стеклотекстолита размерами 60S40 мм.

Микросхема DD1 может быть К561ЛА7, транзистор VT1 — КТ315А- КТ315И, КТ312А-КТ315В, КТ3102А-КТ3102Е, VT2 — КТ603А, КТ603Б, КТ608А, КТ606Б, КТ815А-КТ815Г, КТ817А-КТ817Г. Стабилитрон КС156А можно заменить на КС168А, КС162В, КС168В, диоды КД522Б — на КД521А, КД102А, КД102Б, КД103А, КД103Б, Д219А, Д220. Конденсатор-C1 — типа KM; С2 и СЗ — К50-6, К50-16; С4 — К50-16 или К50-6. Подстроечные резисторы R2 и R6 — типа СПЗ-3, другие резисторы — ВС, МЛТ. Фоторезистор R1 — типа СФ2-2, СФ2-5, СФ-6, СФ-12, СФ2-16, можно также использовать фототранзистор ФТ-1.

Стабилитрон КС156А можно заменить на КС168А, КС162В, КС168В, диоды КД522Б — на КД521А, КД102А, КД102Б, КД103А, КД103Б, Д219А, Д220. Конденсатор-C1 — типа KM; С2 и СЗ — К50-6, К50-16; С4 — К50-16 или К50-6. Подстроечные резисторы R2 и R6 — типа СПЗ-3, другие резисторы — ВС, МЛТ. Фоторезистор R1 — типа СФ2-2, СФ2-5, СФ-6, СФ-12, СФ2-16, можно также использовать фототранзистор ФТ-1.

Налаживают автомат в таком порядке. Движок резистора R2 устанавливают в верхнее (по схеме) положение и размещают устройство на выбранном месте.

При освещении, медленно увеличивая сопротивление этого резистора, добиваются срабатывания электромагнита. Периодически затеняя фоторезистор, подстроечным резистором R6 регулируют длительность его работы.

Ключ с дистанционным управлением

Если в вышерассмотренных случаях для включения исполнительного устройства тайника был необходим достаточно мощный направленный световой пучок, а именно, источник света нужно было подносить к строго определенному месту и под определенным углом к поверхности фотоэлемента, то рассматриваемые ниже ключи позволяют открывать замок тайника дистанционно, т. е. с некоторого расстояния. Такой ключ может быть выполнен в виде брелка для ключей, подобно широко распространенным в настоящее время ключам от автосигнализации, или использовать обычный пульт дистанционного управления от телевизора. Это даст возможность замаскировать не только тайник, но и ключ, открывающий его.

е. с некоторого расстояния. Такой ключ может быть выполнен в виде брелка для ключей, подобно широко распространенным в настоящее время ключам от автосигнализации, или использовать обычный пульт дистанционного управления от телевизора. Это даст возможность замаскировать не только тайник, но и ключ, открывающий его.

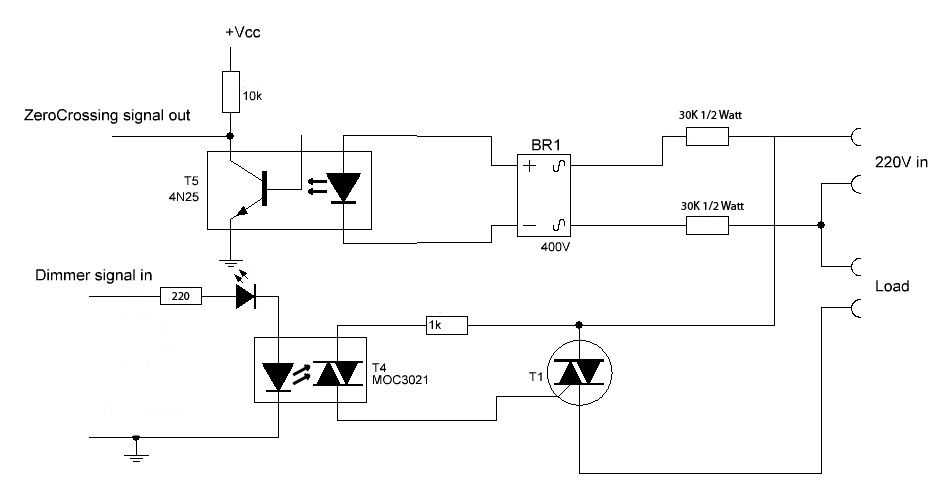

Для дистанционного управления (ДУ) запорным устройством тайника используется простая система ДУ на инфракрасных (ИК) лучах. Принципиальная схема ключа приведена на рис. 2.63, а приемного блока — на рис. 2.64.

Рис. 2.63.

Ключ-передатчикГенератор ключа построен на микросхеме DD1 (см. рис. 2.63) по типовой схеме и вырабатывает прямоугольные импульсы с частотой 8 кГц (частота может быть от 2-х до 16 кГц). Частота определяет код ключа. Эти импульсы поступают на ключевое устройство на транзисторах VT1 и VT2, которое управляет излучением светодиода VD1. Питание ключа осуществляется от батарей типа «Корунд», «Крона», 7Д-0. 15.

15.

Схема приемного устройства приведена на рис. 2.64.

Рис. 2.64.

Приемник-дешифраторСигнал от фотодиода VD1 усиливается элементами DD1.1—DD1.3, включенными по схеме усилителей. Диоды VD3, VD4 ограничивают усиленный сигнал. Фильтр L1C3 настроен на частоту генератора ключа и исключает срабатывание от помех или другого аналогичного устройства, с другой частотой настройки. Это основано на свойстве параллельного колебательного контура (L1C3) — иметь максимальное сопротивление на частоте резонанса. Поэтому принятый и усиленный сигнал ключа-передатчика проходит на вход усилителя на элементе DD1.3. Сигналы других частот шунтируются контуром L1C3 (сопротивление контура для них стремится к нулю). Усиленный полезный сигнал детектируется элементами VD5, С10, R13. При наличии полезного сигнала напряжение на конденсаторе С10 повышается, что вызывает срабатывание триггера Шмитта на элементах DD1.4, DD1.5, которые преобразуют входной сигнал в напряжение уровня лог. «1».

«1».

Это напряжение через цепь задержки R4VD2C7, усложняющую подбор частоты ключа, поступает на триггер DD2, который с помощью транзисторных ключей VT1 п VT2 управляет электромагнитными реле К1 и К2.

Ключ смонтирован на печатной плате и вместе с источником питания помещен в пластмассовый корпус. Перед светодиодом просверлено отверстие в корпусе, в которое он вставлен изнутри. Приемное устройство также собрано на печатной плате. На ней смонтированы все детали, кроме реле и стабилизатора напряжения на микросхеме DD3 с конденсатором С9. Катушка L1 намотана на каркасе от фильтра ПЧ приемника «Сокол 404» проводом ПЭВ 0,12 мм и содержит 100 витков. Вместо стабилизатора DD3 можно использовать простой транзисторный стабилизатор на напряжение 12 В и ток 100 мА. Реле К1 и К2 — типа РЭС9, паспорт РС4.524.202, контактные группы включены параллельно.

Настройка заключается в совмещении частот ключа и приемника, это можно сделать двумя способами: путем подбора частоты ключа (резистором R1 на рис. 2.63) либо настройкой приемника (подстройкой индуктивности катушки L1 на рис. 2.64).

2.63) либо настройкой приемника (подстройкой индуктивности катушки L1 на рис. 2.64).

Настроенную плату помещают в металлический корпус с окном для фотодиода и заливают эпоксидной смолой, предварительно отгородив фотодиод картонной перегородкой. Окно необходимо закрыть оргстеклом. Для питания устройства можно использовать блок питания от обычных электронных игрушек с перемотанной вторичной обмоткой трансформатора (число витков увеличить до 100).

Металлический корпус приемника нужно соединить с общим проводом и заземлить.

Дистанционный ключ на специализированной микросхеме

Устройство состоит из пульта ДУ от телевизора на базе микросхемы КР1506ХЛ1 и выключателя на базе микросхемы КР1560ХЛ2, который управляет электромагнитом или электродвигателем. Управляется выключатель кнопками переключения программ, расположенными на пульте ДУ. Например, при нажатии кнопки первой программы выключатель включается, а при нажатии четвертой — выключается.

Принципиальная схема выключателя показана на рис. 2.65.

2.65.

Рис. 2.65.

Ключ на специализированной микросхемеУстройство представляет собой упрощенный вариант типовой схемы дистанционного управления телевизором. Роль дешифратора команд выполняет та же микросхема КР1506ХЛ2. Все цепи, которые использовались для включения питания телевизора, управления его регуляторами и системой АПЧ исключены. Оставлены только параллельные цифровые выходы «1», «2», «4» на которых при нажатии на пульте ДУ кнопок переключения программ устанавливается двоичный код их номера. Этот код поступает на входы десятичного дешифратора DD2, каждый выход которого соответствует номеру нажатой кнопки.

Для управления выключателем нагрузки используется RS-триггер на микросхеме DD3. В данном случае при нажатии кнопки «1» пульта ДУ логическая единица устанавливается на выводе 3 DD2. В результате на выходе RS-триггера устанавливается единица, которая сохраняется при нажатии любых других, кроме 4-й, кнопок пульта. При нажатии кнопки «4» на выходе RS-триггера установится логический нуль.

При нажатии кнопки «4» на выходе RS-триггера установится логический нуль.

Импульсная посылка принимается диодом VD1 и усиливается усилителем, выполненным на микросхеме DA1 и транзисторах VT1, VT2, до уровня, необходимого для нормальной работы микросхемы DD1. В зависимости от принятой импульсной посылки на выходах 1, 2, 4 (выводы 8, 9,10 соответственно) появится двоичный код номера включенного канала, который преобразуется в уровень логической «1» дешифратора DD2. Появление логической «1» на выводе 3 микросхемы DD2 приводит к установке на выходе RS-триггера (вывод 4 DD3) высокого уровня и, соответственно, к включению исполнительного устройства.

Аналогично появление логической «1» на выводе 15 DD2 приводит к выключению исполнительного устройства и запиранию тайника.

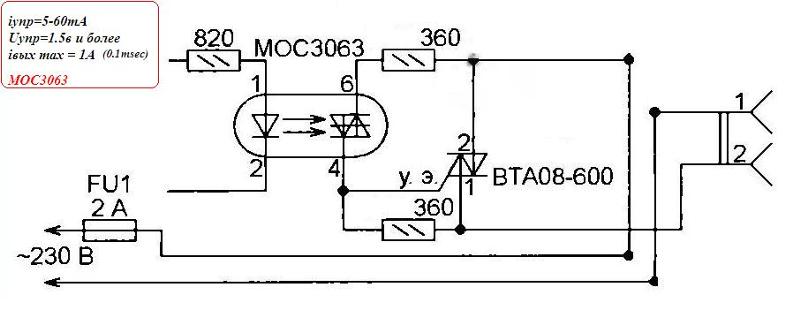

Для включения нагрузки используется симистор. Это позволило упростить схему. Дело в том, что обычный тиристор требует установки мостового выпрямителя на выходе. В результате питание на микросхемы устройства пришлось бы подавать от низковольтного стабилизатора напряжения с гасящим резистором. При этом резистор, имеющий, в отличие от конденсатора, активное сопротивление, будет достаточно сильно нагреваться. В данном случае избыток напряжения гасится реактивным сопротивлением конденсатора С7, мощность на котором практически не рассеивается. Схема источника питания построена таким образом, что на управляющий электрод симистора VD7 подается отрицательное относительно катода напряжение. Это позволяет управлять симистором постоянным током.

При этом резистор, имеющий, в отличие от конденсатора, активное сопротивление, будет достаточно сильно нагреваться. В данном случае избыток напряжения гасится реактивным сопротивлением конденсатора С7, мощность на котором практически не рассеивается. Схема источника питания построена таким образом, что на управляющий электрод симистора VD7 подается отрицательное относительно катода напряжение. Это позволяет управлять симистором постоянным током.

Напряжение питания микросхемы КР1506ХЛ2 должно быть +18 В, и то же время питать микросхемы серии К561 можно напряжением не более 15 В и подавать на их входы уровни выше напряжения питания тоже нельзя. Для питания этих микросхем и усилителя фотоприемника служит параметрический стабилизатор на элементах R11 и VD3. А делители на резисторах R14—R19 согласуют выходные уровни микросхемы DD1 с входными для микросхемы DD2.

Схема фотоприемника отличается от типовой, она имеет меньшее входное сопротивление и поэтому менее подвержена воздействию помех.

⚡️Схема управления симистором – электронный тумблер

Главная » Выключатели света, виды освещения

Выключатели света, виды освещения

На чтение 3 мин Опубликовано Обновлено

Предлагаемое устройство представляет собой аналог тумблера (переключателя) для коммутации сети 220 В. На первый взгляд может показаться, что овчинка выделки не стоит, однако поясню, что это не так.

До сих пор в качестве силовых выключателей используют тумблеры или переключатели типа ПКН-41. Естественно, что в этом случае ни о каком дистанционном, программном и т.п. управлении не может быть и речи.

Да и чисто эстетически намного приятнее включать аппарат маленькой квазисенсорной кнопочкой прямо как в фирменной технике, чем требующим значительных усилий ПКНом.

Другой случай, требующий применения электронного тумблера — коммутация значительных токов. Найти мощный малогабаритный выключатель весьма сложно, а в случае с индуктивной нагрузкой контакты быстро подгорают. Надеюсь, приведенных аргументов достаточно, скептики же могут самостоятельно оценить его достоинства и недостатки, собрав приведенную схему.

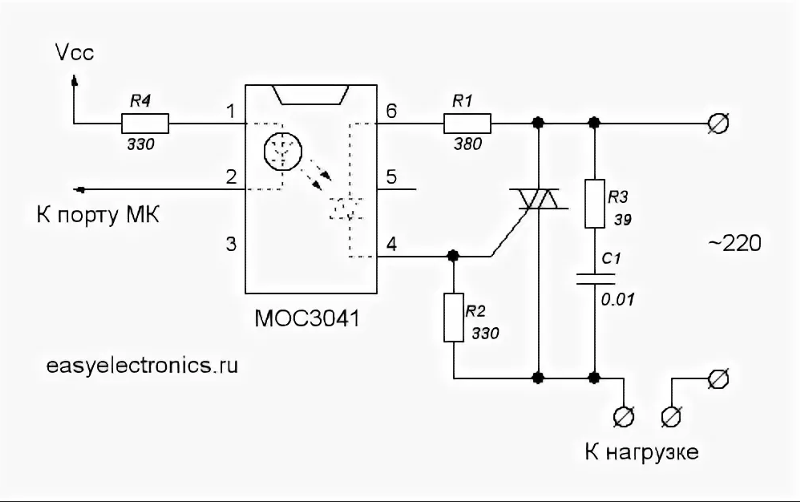

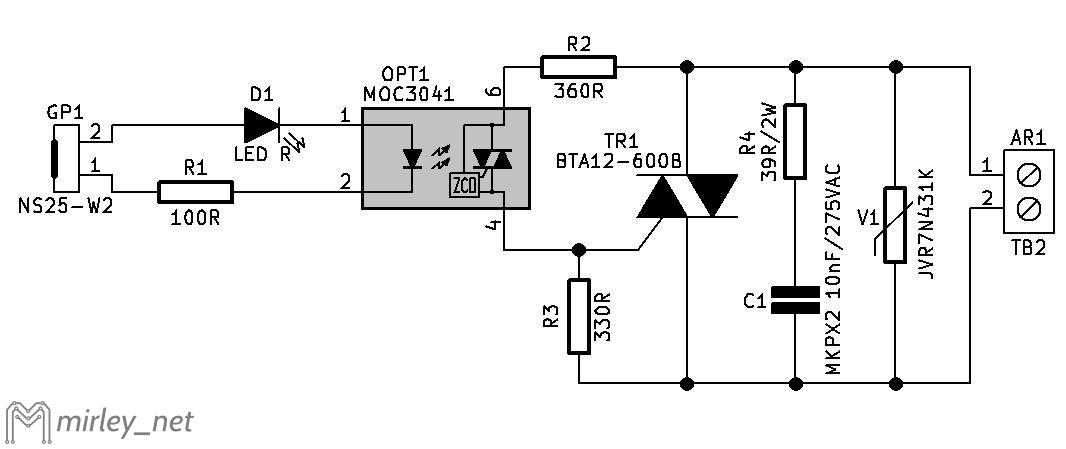

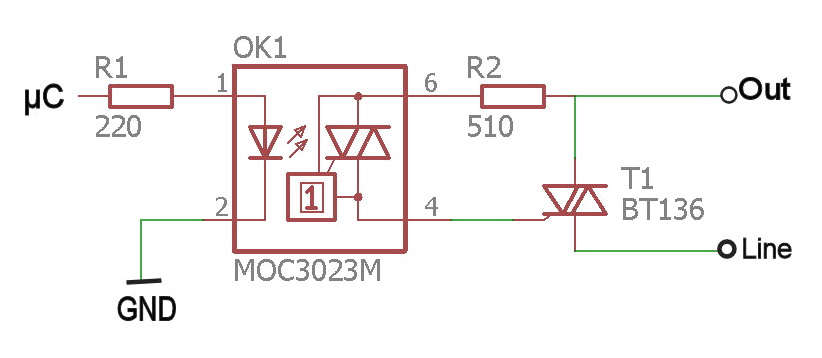

Устройство (рис.1) позволяет коммутировать ток до 1 А. Основу электронного тумблера составляет D-триггер DD1 в счетном режиме.

При подаче напряжения питания дифференцирующая цепочка C3-R4 формирует импульс, устанавливающий триггер в состояние логического “0”. Оптрон VS1 закрыт, нагрузка обесточена. Здесь очевидно еще одно достоинство схемы — при внезапном пропадании сетевого напряжения и последующем его появлении нагрузка останется обесточенной, что предпочтительнее с точки зрения безопасности.

При нажатии кнопки SB1, на входе С триггера появится короткий отрицательный импульс, который записывает в триггер информацию с его инверсного выхода, что переводит триггер в противоположное состояние (в состояние логической “1″). Через светодиод оптрона VS1 потечет ток, он откроется и подключит нагрузку. При следующем нажатии на кнопку триггер установится в состояние логического “О” и отключит нагрузку от сети.

Через светодиод оптрона VS1 потечет ток, он откроется и подключит нагрузку. При следующем нажатии на кнопку триггер установится в состояние логического “О” и отключит нагрузку от сети.

Элементы R2, R3 и С2 образуют цепь подавления дребезга. В момент первого нажатия кнопки SB1 конденсатор С2 быстро заряжается через резистор R3. После этого он в течение некоторого (превышающего время дребезга) времени не реагирует на дребезг благодаря большой постоянной времени разряда C2-R2. Дистанционное управление схемой можно организовать по входу С триггера DD1, подавая туда прямоугольные импульсы с КМОП-уровнями (в данной схеме — 0…9 В).

Переключения происходят по фронтам управляющих импульсов. Развязать сигналы дистанционного управления и от кнопки можно с помощью простейшего диодно-резисторного элемента ИЛИ. Если требуется коммутация токов свыше 1 А, или возникают трудности с приобретением VS1, можно использовать в качестве ключа симистор с оптронным управлением.

Схема такой доработки показана на рис. 2. Управление симистором осуществляет оптрон VU1. Этот оптрон имеет встроенный детектор нуля, вырабатывающий импульс управления симистором в момент перехода сетевого напряжения через ноль, что снижает уровень помех при коммутации. Детали. К176ТМ1 можно заменить на К176ТМ2 (К561ТМ2), цоколевки у них совпадают. Однако у ТМ2 потребуется подключить к общему проводу выводы 6 и 8.

2. Управление симистором осуществляет оптрон VU1. Этот оптрон имеет встроенный детектор нуля, вырабатывающий импульс управления симистором в момент перехода сетевого напряжения через ноль, что снижает уровень помех при коммутации. Детали. К176ТМ1 можно заменить на К176ТМ2 (К561ТМ2), цоколевки у них совпадают. Однако у ТМ2 потребуется подключить к общему проводу выводы 6 и 8.

Диодный мост VD1— малогабаритный, с обратным напряжением не менее 300 В, или четыре диода. Стабилитрон VD2 — любой с напряжением стабилизации 9… 12 В. Оптрон МОС3043 можно заменить более дешевыми оптронами той же серии (МОСЗОхх), не имеющими детектора нуля, или, в крайнем случае, на отечественный АОУ160. Симистор — любой на требуемый ток с допустимым обратным напряжением. Правильно собранная схема налаживания, как правило, не требует. Иногда требуется подбор R5 для полного отпирания симистора VS1.

TRIAC – символ, конструкция, работа с прикладными схемами

Слово TRIAC может быть расширено как TRI ода для A чередующийся C текущий. В то время как другие силовые электронные переключатели, такие как MOSFET, IGBT и т. д., используются для переключения/управления питанием постоянного тока, TRIAC используется для управления питанием переменного тока, поскольку после включения TRIAC может проводить ток в обоих направлениях, позволяя переменному напряжению полностью проходить как в положительном, так и в положительном направлении. отрицательный цикл.

В то время как другие силовые электронные переключатели, такие как MOSFET, IGBT и т. д., используются для переключения/управления питанием постоянного тока, TRIAC используется для управления питанием переменного тока, поскольку после включения TRIAC может проводить ток в обоих направлениях, позволяя переменному напряжению полностью проходить как в положительном, так и в положительном направлении. отрицательный цикл.

TRIAC представляет собой трехполюсное полупроводниковое коммутационное устройство, которое используется для управления протеканием тока в цепи. Это один из наиболее важных членов семейства тиристоров; это двунаправленное устройство , которое может пропускать ток как в прямом, так и в обратном направлении, что означает, что они могут проводить в обоих состояниях сигнала затвора , положительном и отрицательном.

TRIAC Symbol

TRIAC могут быть образованы путем соединения двух эквивалентных SCR инверсно параллельно друг другу, а затворы двух SCR соединены вместе, образуя один затвор. Если вы новичок в DIAC, то вы можете прочитать DIAC Введение Статья , чтобы узнать больше об этом. Символ TRIAC будет похож на изображение ниже, он имеет три терминала: основной терминал 1 (MT1), основной терминал 2 (MT2) и ворота (G).

Если вы новичок в DIAC, то вы можете прочитать DIAC Введение Статья , чтобы узнать больше об этом. Символ TRIAC будет похож на изображение ниже, он имеет три терминала: основной терминал 1 (MT1), основной терминал 2 (MT2) и ворота (G).

MT1 и MT 2 также называются анодом 1 и анодом 2. Симистор можно включить в цепь таким образом, что ток будет течь либо от MT1 к MT2, либо от MT2 к MT1. ток до тех пор, пока мы не добавим импульс тока затвора в G.

Конструкция TRIAC

Ниже показана структура TRIAC , это четырехслойное устройство, состоящее из шести областей легирования. Клемма затвора спроектирована таким образом, чтобы иметь омический контакт как с областями N, так и с P, что помогает устройству срабатывать как с положительной, так и с отрицательной полярностью.

Хотя TRIAC является двунаправленным устройством, все предпочитают указывать напряжение и ток, используя MT1 в качестве эталона, чтобы избежать путаницы.

Принцип работы и работа симистора

Симистор может перейти в состояние проводимости, если приложенное напряжение равно напряжению пробоя, , но наиболее предпочтительным способом включения симистора является установка затвора импульс , положительный или отрицательный. Если ток затвора велик, для включения симистора достаточно очень небольшого напряжения. Поскольку симистор является двунаправленным и может включаться как с полярностью, так и с импульсом затвора, он может работать в четырех различных типах режимы работы как указано ниже

1. MT2 является положительным по отношению к MT1 с положительной полярностью затвора по отношению к MT1.

2. MT2 положителен по отношению к MT1 с отрицательной полярностью затвора по отношению к MT1.

3. MT2 отрицателен по отношению к MT1 с отрицательной полярностью затвора по отношению к MT1.

4. MT2 отрицателен по отношению к MT1 с положительной полярностью затвора по отношению к MT1.

MT2 положителен по отношению к MT1 с положительной полярностью затвора по отношению к MT1

Когда клемма MT2 положительна по отношению к клемме MT1, ток будет течь по пути P1-N1-P2-N2 . Во время этой операции соединение между слоями P1-N1 и P2-N2 имеет прямое смещение , тогда как соединение между N1-P2 имеет обратное смещение . Когда на затвор подается положительный сигнал, переход между P2-N2 смещается в прямом направлении и происходит пробой.

MT2 положительный по отношению к MT1 с отрицательной полярностью затвора по отношению к MT1

Когда MT2 положительный, а стробирующий импульс отрицательный, ток будет течь по тому же пути, что и первый режим, который представляет собой P1-N1-P2-N2, но здесь соединение между P2-N2 смещено в прямом направлении, и носители тока инжектируются в слой P2.

MT2 отрицателен по отношению к MT1 с отрицательной полярностью затвора по отношению к MT1

Когда клемма MT2 положительна, а на клемму затвора подается отрицательный импульс, ток будет течь по пути P2-N1-P2-N2. Во время работы соединение между слоями P2-N1 и P1-N4 смещено в прямом направлении, тогда как соединение между слоями N1-P1 смещено в обратном направлении, поэтому говорят, что симистор работает в области с отрицательным смещением.

MT2 отрицателен по отношению к MT1 с положительной полярностью затвора по отношению к MT1

Когда клемма MT2 отрицательная и затвор срабатывает с положительным импульсом, соединение между P2-N2 смещено в прямом направлении и вводятся носители тока, поэтому симистор включается.

TRIAC обычно не работает в режиме 4, потому что его недостаток заключается в том, что его нельзя использовать в цепях с высоким di/dt. Чувствительность срабатывания симистора с режимом 2 и 3 высокая, а отрицательный стробирующий импульс используется в случае предельной возможности срабатывания. Запуск режима 1 даже более чувствителен, чем запуск режимов 2 и 3, но для запуска требуется положительный стробирующий импульс. В большинстве случаев предпочтительны режимы запуска 2 и 3.

Чувствительность срабатывания симистора с режимом 2 и 3 высокая, а отрицательный стробирующий импульс используется в случае предельной возможности срабатывания. Запуск режима 1 даже более чувствителен, чем запуск режимов 2 и 3, но для запуска требуется положительный стробирующий импульс. В большинстве случаев предпочтительны режимы запуска 2 и 3.

Характеристики VI TRIAC

Поскольку TRIAC является двунаправленным устройством, кривая характеристик VI TRIAC будет находиться в первом и третьем квадранте графика, что аналогично характеристикам VI Тиристор . Если вы совсем не знакомы с тиристорами, такими как SCR, вы можете прочитать статью «Введение в SCR». Когда клемма MT2 настроена как положительная по отношению к клемме MT1, TRIAC будет работать в режиме прямой блокировки.

На начальном этапе из-за сопротивления симистора через устройство будет протекать небольшой ток утечки, поскольку приложенное напряжение меньше напряжения пробоя. Когда напряжение увеличивается и достигает напряжения пробоя , симистор включается и через устройство начинает протекать большой ток.

Когда напряжение увеличивается и достигает напряжения пробоя , симистор включается и через устройство начинает протекать большой ток.

Помимо повышения напряжения устройства, симистор можно включить подачей импульса затвора, даже если приложенное напряжение меньше напряжения пробоя. Та же операция может быть выполнена в отрицательном направлении симистора, что может оставить нам зеркальное отображение той же кривой в отрицательном квадранте. Напряжение питания, при котором симистор начинает проводить ток, зависит от тока затвора, подаваемого на симистор. Если ток затвора выше, то напряжение, необходимое для включения симистора, может быть меньше. Приведенная выше характеристическая кривая показывает работу TRIAC в режиме 1 в первом квадранте и в режиме 3 в третьем квадранте.

TRIAC Применение:

Как упоминалось ранее, TRIAC обычно используются для переключения переменного напряжения. Пример прикладной схемы симистора для переключения переменного тока показан ниже.

На приведенной выше схеме показана типичная схема коммутационной системы с использованием симистора. Первоначально, когда переключатель SW1 разомкнут, в цепь затвора не будет поступать питания, и ток через лампу будет равен нулю. Если переключатель включен, ток начинает течь через резистор R, и на клемму затвора G будет подаваться импульс. Данный импульс затвора поможет разрушить соединения симистора и поможет ему проводить, следовательно, переменное напряжение Vs будет пропущен через цепь и загорится лампа.

Симисторы могут использоваться в различных приложениях, таких как

- Цепи управления, такие как управление скоростью электрического вентилятора и управление небольшими двигателями

- Переключение ламп высокой мощности и диммеры

- Бытовые приборы с регулятором мощности переменного тока

Различные типы пакетов симисторов

Для удобства использования и различных применений симисторы разработаны в различных корпусах, таких как штырьковый/стандартный тип, капсульный/дисковый тип и тип шпильки.

Вывод/стандартный тип: Симисторы стандартного типа будут выглядеть как небольшая ИС с тремя выводами: MT1, MT2 и затвором (G), а также радиатором сверху. Эти типы TRIACS используются в бытовых электронных приборах. Некоторые из распространенных пакетов: TMA36S-L, TMA54S-L, TMA84S-L, TMA124S-L, TMA126S-L, TMA206S-L, TMA106S-L и т. д. Симисторы капсульного/дискового типа будут иметь форму диска с удлиненными проводами к клеммам. Эти симисторы рассчитаны на большой ток и имеют керамическое уплотнение. Их можно использовать в таких приложениях, как быстрое управление двигателем и коммутация переменного тока. Некоторыми из распространенных пакетов симисторов дискового типа, доступных на рынке, являются KS100A, KS200A, KS300A, KS500A, KS600A. КС800А, КС1000А.

Тип шпильки: Симисторы шпильки в основном используются в приложениях с высокой мощностью, они имеют резьбовое дно, которое действует как одна из основных клемм, и две клеммы наверху, которые являются другой основной клеммой. и ворота. Эти симисторы могут использоваться в приложениях управления фазой в преобразователях, цепях освещения, регулируемых источниках питания, а также в цепях управления температурой и скоростью, а также в источниках питания и управления двигателями. Некоторые из распространенных пакетов, доступных на рынке, – TO-118, TO-9.3, ТО-48, ТО-94, ТО-48, ТО-65 и РСД7

и ворота. Эти симисторы могут использоваться в приложениях управления фазой в преобразователях, цепях освещения, регулируемых источниках питания, а также в цепях управления температурой и скоростью, а также в источниках питания и управления двигателями. Некоторые из распространенных пакетов, доступных на рынке, – TO-118, TO-9.3, ТО-48, ТО-94, ТО-48, ТО-65 и РСД7

принцип работы симистора, схема управления, мощность симистора.

Для управления большими нагрузками в цепях переменного тока часто используются электромагнитные реле. Контактные группы этих устройств являются дополнительным источником ненадежности из-за их склонности к подгоранию или спаиванию. Также недостатком выглядит возможность искрения при переключении, что в ряде случаев требует дополнительных мер безопасности. Поэтому электронные ключи выглядят предпочтительнее. Один вариант такого ключа выполнен на симисторах.

Содержание

- 1 Что такое симистор и для чего он нужен

- 2 Особенности и ограничения

- 3 Примеры использования

- 4 Преимущества и недостатки

?

Один из следующих часто используется в качестве управляемого переключающего элемента в силовой электронике Тиристоры – Тиристоры. Их преимущества:

Их преимущества:

- Нет контактной группы;

- Без вращающихся или движущихся механических элементов;

- Малый вес и габариты;

- длительный срок службы, не зависящий от количества циклов включения и выключения;

- низкая стоимость;

- Высокая скорость и тихая работа.

Но когда тринисторы используются в цепях переменного тока, их односторонняя проводимость становится проблемой. Чтобы тринисторы пропускали ток в обе стороны, приходится идти на хитрости в виде параллельного включения в противоположную сторону двух тринисторов, управляемых одновременно. Кажется логичным совместить эти два тринистора в одной оболочке для простоты установки и уменьшения габаритов. И этот шаг был сделан в 1963 г., когда советские ученые и специалисты General Electric почти одновременно подали заявку на регистрацию изобретения симметричного тринистора – симистора (в зарубежной терминологии симистор – триод для переменного тока).

На самом деле симистор – это не буквально два тринистора в одном корпусе.

Вся система реализована на одном кристалле с разными p- и n-зонами проводимости, и эта структура не симметрична (хотя вольт-амперная характеристика симистора симметрична относительно начала координат и является зеркальным отражением ВАС тринистора). И в этом принципиальное отличие симистора от двух тринисторов, каждый из которых должен управляться положительным, по отношению к катоду, током.

Симистор не имеет анода и катода по отношению к направлению протекания тока, но по отношению к управляющему электроду эти выводы неодинаковы. В литературе встречаются термины «условный катод» (МТ1, А1) и «условный анод» (МТ2, А2). Их удобно использовать для описания работы симистора.

При подаче полуволны любой полярности устройство защелкивается первым (красная секция VAC). Также, как и тринисторы, симисторы могут разблокироваться при превышении порога напряжения при любой полярности синусоиды (синяя секция). В электронных переключателях это явление (эффект динистора) довольно вредно. Этого следует избегать при выборе режима работы. Симистор открывается подачей тока на управляющий электрод. Чем выше ток, тем раньше открывается ключ (красная пунктирная область). Этот ток создается приложением напряжения между управляющим электродом и условным катодом. Это напряжение должно быть либо отрицательным, либо того же знака, что и напряжение между MT1 и MT2.

Этого следует избегать при выборе режима работы. Симистор открывается подачей тока на управляющий электрод. Чем выше ток, тем раньше открывается ключ (красная пунктирная область). Этот ток создается приложением напряжения между управляющим электродом и условным катодом. Это напряжение должно быть либо отрицательным, либо того же знака, что и напряжение между MT1 и MT2.

При определенном значении тока симистор сразу открывается и ведет себя как обычный диод – до запирания (зеленые штриховые и сплошные области). Усовершенствования технологии приводят к уменьшению потребляемого тока на полную отпирание симистора. У современных модификаций он составляет до 60 мА и ниже. Но не увлекайтесь меньшим током в реальной схеме – это может привести к нестабильному открытию симистора.

Замыкание, как и у обычного тринистора, происходит при снижении тока до определенного предела (почти до нуля). В цепи переменного тока это происходит при повторном переходе цепи через нуль, после чего необходимо снова подать управляющий импульс. В цепях постоянного тока управляемое замыкание симистора требует громоздких технических решений.

В цепях постоянного тока управляемое замыкание симистора требует громоздких технических решений.

Особенности и ограничения

Существуют ограничения на использование симистора при переключении реактивных (индуктивных или емкостных) нагрузок. При наличии такой нагрузки в цепи переменного тока фазы напряжения и тока сдвинуты по отношению друг к другу. Направление сдвига зависит от характера реактивной составляющей, а величина – от величины реактивной составляющей. Уже было сказано, что симистор отключается при переходе тока через ноль. И напряжение между МТ1 и МТ2 в этот момент может быть достаточно большим. Если скорость изменения напряжения dU/dt превышает пороговое значение, симистор может не закрыться. Чтобы избежать этого эффекта, симистор подключается параллельно цепи питания симисторных варисторов. Их сопротивление зависит от приложенного напряжения, и они ограничивают скорость изменения разности потенциалов. Такого же эффекта можно добиться, используя RC-цепочку (снаббер).

Опасность превышения скорости нарастания тока при переключении нагрузки связана с конечным временем размыкания симистора. В момент, когда симистор еще не закрылся, может быть, что на него подается большое напряжение и в то же время по силовому тракту протекает довольно большой сквозной ток. Это может привести к тому, что устройство будет выделять много тепла, а кристалл может перегреться. Для устранения этого недостатка необходимо по возможности компенсировать реактивное сопротивление потребителя путем последовательного включения в цепь реактивных сопротивлений примерно одного значения, но противоположного знака.

Также следует иметь в виду, что в разомкнутом состоянии симистор падает примерно на 1-2 В. Но так как область применения – мощные высоковольтные ключи, то это свойство не влияет на практическое применение симисторов. Потеря 1-2 вольт в цепи 220 вольт сравнима с погрешностью измерения напряжения.

Примеры использования

В основном симистор используется в качестве переключателя в цепи переменного тока. Принципиального ограничения на использование симистора в качестве переключателя постоянного тока нет, но и смысла в этом нет. В этом случае проще использовать более дешевые и распространенные тринисторы.

Принципиального ограничения на использование симистора в качестве переключателя постоянного тока нет, но и смысла в этом нет. В этом случае проще использовать более дешевые и распространенные тринисторы.

Как и любой ключ, симистор подключается последовательно с нагрузкой. Включение и выключение симистора регулирует подачу напряжения к потребителю.

Симистор можно также использовать в качестве регулятора напряжения на нагрузках, которым не важна форма волны напряжения (например, лампы накаливания или термоэлектрические нагреватели). В этом случае схема управления выглядит так.

Здесь схема реверсирования фаз организована на резисторах R1, R2 и конденсаторе С1. Регулировкой сопротивления добиваемся смещения начала импульса относительно перехода через нуль сетевого напряжения. За формирование импульса отвечает динистор с напряжением открытия около 30 вольт. При достижении этого уровня он открывается и пропускает ток на управляющий электрод симистора. Очевидно, этот ток совпадает по направлению с током через силовой тракт симистора. Некоторые производители выпускают полупроводниковые устройства под названием Quadrac. У них симистор и диистор в цепи управляющего электрода в одном корпусе.

Очевидно, этот ток совпадает по направлению с током через силовой тракт симистора. Некоторые производители выпускают полупроводниковые устройства под названием Quadrac. У них симистор и диистор в цепи управляющего электрода в одном корпусе.

Эта схема проста, но потребляемый ею ток имеет резко несинусоидальную форму, и в электросети создаются помехи. Для их подавления следует использовать фильтры — хотя бы простейшие RC-цепочки.

Преимущества и недостатки

Преимущества симистора такие же, как у описанных выше тринисторов. К ним следует добавить только возможность работы в цепях переменного тока и простоту управления в этом режиме. Но есть и недостатки. В основном они касаются области применения, которая ограничена реактивной составляющей нагрузки. Меры защиты, предложенные выше, не всегда могут быть применены. Также к недостаткам следует отнести:

- Повышенная чувствительность к шумам и помехам в цепи контрольного электрода, что может привести к ложным срабатываниям;

- Необходимость отвода тепла от кристалла – расположение теплоотводов компенсирует небольшие размеры устройства, а для коммутации больших нагрузок становится предпочтительным использование контакторов и реле;

- ограничение по рабочей частоте – не имеет значения при работе на промышленных частотах 50 или 100 Гц, но ограничивает применение в преобразователях напряжения.